ANIMATION & ARTS PLASTIQUES

William Henne

La notion d’Arts plastiques se superpose à celle d’Arts visuels qui englobent la peinture, la sculpture, la vidéo, la photographie, la bande dessinée, l’art numérique et donc le cinéma, par opposition à la littérature et à la musique. Les Arts visuels englobent donc le cinéma d’animation et l’animation proprement dite (la distinction entre cinéma d’animation et animation est décrite dans l’article ANIMATION, CINÉMA & CINÉMA D’ANIMATION). Le mot plastique renvoie à la forme.

Sur le plan formel, l’animation est une discipline hybride qui partage une série d’attributs techniques, esthétiques et conceptuels à l’œuvre dans d’autres disciplines : la matière, la couleur, la composition, le volume, la lumière, le dessin, la narration, la dramaturgie, la scénographie, le mouvement, le rythme, l’expressivité, le montage, le son… A l’instar des autres pratiques, depuis son origine – dès sa formalisation à travers les jeux optiques – l’animation se réinvente sans cesse, mettant l’accent sur l’un ou l’autre des aspects énumérés plus haut.

Si l’on considère que la peinture, la sculpture ou la photographie sont un lieu pétrifié, un espace a priori immobile, figé dans un instant ou une durée limitée, l’animation est un espace qui partage des propriétés graphiques et chromatiques avec ces disciplines tout en déployant cet espace dans le temps et dans le mouvement.

Nous allons, dans un premier temps, nous pencher sur la façon dont les autres disciplines ont mis en jeu le mouvement dans leurs productions. Ce sera l’occasion de créer des liens possibles avec l’animation. Précisons cependant qu’il ne s’agit pas, à travers ces exemples, de créer une antériorité ou une origine à l’animation. S’il faut trouver des antécédents à l’animation, qui est bien une invention du XIXe siècle, on peut se référer au livre de Maurice Bessy, Le mystère de la chambre noire (Pygmalion, 1990).

Dans un second temps, nous donnerons des exemples d’animation qui mettent en jeu des propriétés plastiques attribuées traditionnellement aux autres disciplines, qui ont subi l’influence de ces disciplines, qui s’y réfèrent ou qui ont collaboré ensemble.

Enfin, nous évoquerons des exemples d’artistes qui se placent dans le champ de ce qu’on appelle l’art moderne et contemporain et qui ont utilisé l’animation dans leur travail, ce qui constituera une continuité avec la première partie.

Sans nécessairement remonter aux peintures rupestres avec ce célèbre sanglier hyperkinétique d’Altamira (fin du Paléolithique supérieur, du Magdalénien de -17.000 à -14.000), partons plutôt d’un tableau célèbre et iconique de la Renaissance. Dans La naissance de Vénus (Nascita di Venere) de Sandro Botticelli (1486), le mouvement est donné par son sujet, l’apparition d’une déesse, par la composition en tension et par des procédés illusionnistes : tous les corps contorsionnés se déportent de leur centre de gravité au sein de ce triangle au bord de l’effondrement, traversé de motifs qui dénotent l’effervescence de la scène mythologique et dénotent donc son mouvement : ailes d’anges déployées, pluie de fleurs, tissus et cheveux au vent et flots marins stylisés par un trait graphique plutôt que par un rendu en trompe-l’œil (à la manière de ce que fera un Hockney avec ses lignes sinueuses suggérant l’ondulation de l’eau dans ses piscines californiennes). S’ajoute enfin un signe graphique discret qui vient souligner le souffle de l’ange aux joues gonflées, il annonce la vectorisation dont il est question plus loin.

Les modernes, comme Kandinsky ou Mondrian, useront de ces compositions dynamiques dans un registre non-figuratif.

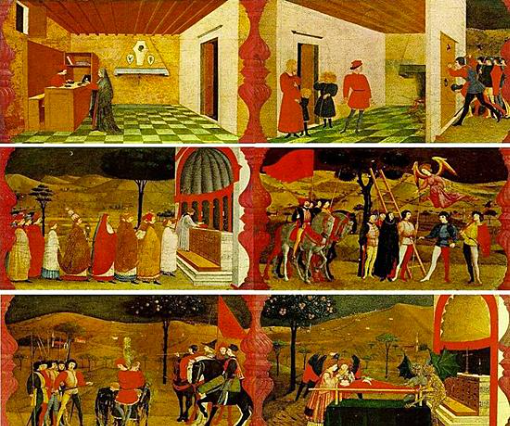

Les 6 épisodes du Miracle de l’hostie profanée de Paolo Uccello (1467-1468) constitue une séquence ouvertement narrative qui implique, dans les ellipses produites entre les images statiques, une série de déplacements virtuels des personnages laissés à l’imagination du regardeur.

Dans La fenaison (De hooioogst) de Pieter Bruegel l’Ancien (1565), la déclinaison des personnages au travail, ou des groupes de marcheurs, en file ou côte à côte, évoquent les instantanés d’un même mouvement (là où Les tournesols de Vincent van Gogh (1888) évoqueront davantage le temps, à travers les différents stades de floraison dans un même vase). D’une certaine manière, le mouvement est figuré à la fois sur un plan visuel et à la fois sur un plan dramaturgique, dans la mesure où ces actions décomposées assignent les individus dans leur rôle social et dans leur fonction (narrative) en termes de répartition du travail.

On retrouve des effets de déplacement dans les compositions de Paolo Uccello, comme dans La bataille de San Romano (1438-1456) où le déploiement des lances en éventail évoque des tracés dynamiques mortifères. De manière générale, un motif répétitif produit un effet de mouvement, dans l’écart entre récurrence et différence, et trouve une utilisation systématique dans certaines peintures, figuratives ou non, de l’art du XXe siècle (Josef Albers, Andy Warhol, Claude Viallat, Roman Opalka, Tarashi Murakami…)

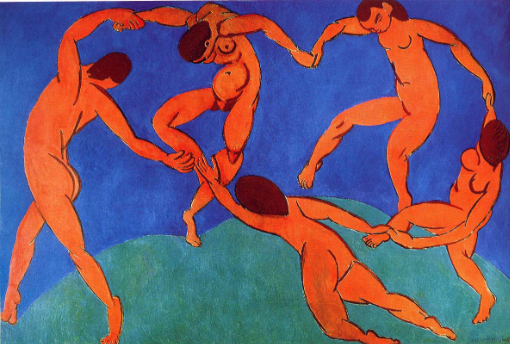

Dans un dispositif similaire et plus systématique, Henri Matisse propose un enchaînement de pas dans la ronde, pleine d’allégresse, de La danse (1910-1911) dont on pourrait aisément isoler les figures, qui semblent décliner un même personnage, et les recombiner dans un zootrope ou un gif animé.

Toujours sur un mode narratif, les séries de Claude Monet, comme celle des Meules (1890) ou les 28 toiles de la Cathédrale de Rouen (1892-1895), représentée à différentes heures de la journée décrivent les changements de la lumière et de la météorologie, il est autant question de l’étendue du temps que des modifications spatiales des ombres. On retrouve les ellipses narratives rencontrées dans la séquence d’Uccello, sauf qu’ici Monet accuse la continuité entre les images par la persistance systématique du motif et du point de vue unique (en réalité, Monet a choisi deux points de vue différents).

En 1912, Marcel Duchamp propose son Nu descendant l’escalier n°2 inspiré, selon les propres déclarations de l’artiste, des chronophotographies d’Étienne-Jules Marey et des études photographiques de Thomas Eakins et d’Edward Muybridge. Chaque partie du corps du fameux nu géométrisé décrit un éventail de positions qui s’interpénètrent et non seulement se déploient sur la toile, mais s’accompagnent aussi de multiples sutures et stries graphiques assimilables à des codes conventionnels tels qu’on peut en trouver dans les dessins de presse ou les bandes dessinées de l’époque (comme par exemple dans Yellow kid de Richard Felton Outcault, 1895).

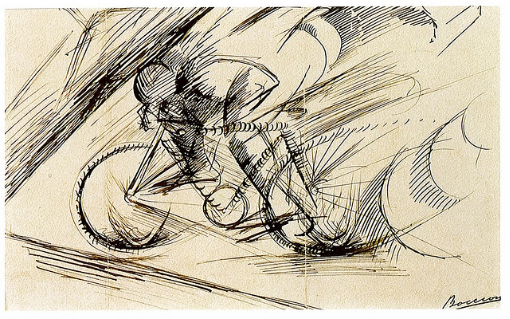

Cet usage des traits de vitesse, que nous appelons vectorisation et qui se confondent parfois avec le travail de modelé, de lumière et d’ombre, est à l’œuvre chez les Futuristes, comme dans ce dessin préparatoire d’Umberto Boccioni pour son Dynamisme d’un cycliste (1913). S’y ajoute un facteur de déformation expressive. Cette distorsion, ce corps anamorphosé, dédiés à la gloire de la vitesse moderne, est en quelque sorte un prolongement des figures en tension ou en déséquilibre qui figuraient le mouvement dans les tableaux plus “réalistes”, à l’instar de l’Expressionnisme.

Outre les procédés illusionnistes, graphiques ou narratifs, le mouvement s’incarne dans les peintures gestuelles d’un Jackson Pollock, lui-même influencé par des courants de l’art moderne et des peintres du passé qui ont libéré la touche, depuis Rubens jusqu’aux Fauves, en passant par Rembrandt et les impressionnistes, jusqu’à Roberto Matta. Mais, dans les entrelacs de Pollock, le mouvement est à l’état latent, il procède d’une projection du spectateur dans le geste du peintre, soit par un transfert d’affect, une forme d’empathie, pour autant que le spectateur y consente, soit par une approche cérébrale qui reconstitue conceptuellement, dans les traces de peinture, l’acte qui l’a générées.

Et pour être exhaustif, même si cela nous éloigne quelque peu du sujet, un dernier type de mouvement est à l’œuvre dans une image, dans un multi-cadre ou un polyptyque : celui du regard du spectateur sur la toile. En jouant sur la profondeur des paysages, sur la perspective et les lignes de fuite, sur la narration, sur les contrastes de couleur et de lumière, on organise une circulation du regard qui n’en est pas moins un mouvement.

La sculpture use des mêmes procédés illusionnistes, graphiques et narratifs que la peinture. Elle s’est employée à représenter le mouvement dès le début. Dans la sculpture hellénistique, une œuvre comme La victoire de Samothrace représente le souffle de l’air dans les plis du drapé, et suggère un envol imminent grâce aux ailes déployées et à la jambe droite en appui. Une promesse de mouvement qui vient contredire la consistance du marbre.

Plus intéressante est la thèse de Georges Sifianos qui a travaillé pendant des années sur la Frise du Parthénon. En procédant à une forme prudente et justifiée d’anachronisme, il voit, entre autres choses, dans ce bas-relief, dans certaines déclinaisons de figures, des logiques que l’on peut rapprocher de l’animation (la thèse englobe, par ailleurs, de multiples enjeux en termes esthétiques, idéologiques et moraux, nous vous renvoyons aux travaux de Sifianos).

À l’instar de la peinture, la déformation s’exerce aussi en volume comme dans Forme uniche della continuità nello spazio d’Umberto Boccioni (1913), pour reprendre un exemple chez les Futuristes, générant la même tension paradoxale entre dynamisme et matériau à l’instar de la sculpture classique.

Mais l’art moderne ne s’est pas contentée de ces effets illusionnistes ou expressifs. Après avoir écarté en grande partie l’illusionnisme, des tenants de l’art moderne ont réalisé des sculptures qui engageaient physiquement le mouvement comme chez Alexander Calder ou dans les sculptures cinétiques de Pol Bury.

Il existe probablement des tableaux qui ont utilisé des principes mécaniques, électriques ou électroniques pour mettre en branle physiquement des motifs sur la toile, plaçant ses œuvres à la limite de l’installation, de la sculpture et de l’art vidéo. La modernité a aussi consisté à bouleverser les catégories et cet article participe de cette entreprise de croisements et de ponts entre les disciplines venant souligner l’inévitable porosité entre elles.

La photographie a illustré le mouvement quelques années à peine après son avènement. Par nature, le simple fait de figer un mouvement produit des effets similaires à l’illusionnisme de la peinture et de la statuaire, il suppose un avant et un après. Parce qu’a priori ce moment a réellement existé, qu’il est un Ça-a-été, pour citer Roland Barthes. Dès lors, dans ce rapport au “réel”, la photo engage le spectateur à extrapoler le moment qu’il contemple.

Nous avons déjà évoqué Étienne-Jules Marey, Edward Muybridge et Thomas Eakins. Chez Muybridge, le mouvement est rendu par une séquence obtenue par l’utilisation de plusieurs appareils, alors que la technique de Chronophotographie de Marey consiste à prendre en rafale des instantanés sur une même plaque fixe de verre enduite de gélatinobromure, avec un seul appareil de prise de vues muni d’un seul objectif, placé dans une chambre photographique mobile.

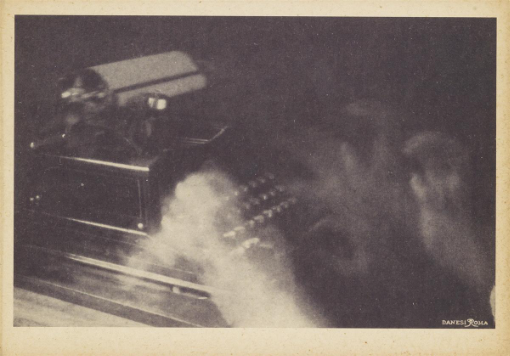

Dans son travail sur la photodynamique publié sous forme de 6 cartes postales dans les années 1911-1913, l’artiste futuriste Anton Giulio Bragaglia, a utilisé l’exposition multiple pour figurer une action, de même qu’il a utilisé un temps d’exposition long pour capter, à la fois, les étapes d’un mouvement (un mouvement moderne, puisqu’associé en l’occurrence à une machine (à écrire), mais aussi un rendu fantomatique qui semble donner une information sur les différentes vitesses de chaque main à l’instant où elles sont impressionnées sur la pellicule, ainsi qu’un flou de mouvement (plus la main est nette, moins elle est rapide et inversement). Le flou de mouvement peut être une figure qui se décompose et s’estompe devant un arrière-plan net, comme dans la photo de Bragaglia, mais peut aussi se matérialiser sous la forme d’une figure sur un arrière-plan flou, lorsque l’appareil photo suit le sujet en déplacement.

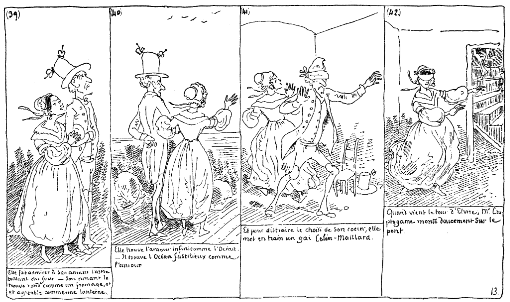

La bande dessinée est un art de la durée, inscrite à l’intérieur des images (qui peuvent concentrer différentes actions, figures ou lieux dans un même espace), entre les images et leur logique séquentielle, entre les textes et entre les pages, suggérant de multiples articulations, pour reprendre la terminologie de Thierry Groensteen (arthrologie), de façon continue et discontinue, mais aussi à des moments distants dans le livre (ci-dessous Histoire de Monsieur Cryptogame de Rodolphe Töpffer, 1830). Nous nous abstiendrons de faire ici l’inventaire des opérations génératrices de mouvement en bande dessinée, tellement l’étendue de ce champ d’étude peut atteindre des sommets de sophistication qui nous éloignent de notre sujet.

Une scène grotesque du Crabe aux pinces d’or d’Hergé (1941), une des cases préférées de son auteur, trop souvent citée mais incontournable, répertorie, pour reprendre le jargon de l’animation, les poses-clefs des berabers en fuite devant le feu d’insultes du capitaine Haddock.

Un procédé que Cyril Pedrosa, issu de l’animation, systématise dans L’âge d’or (2018) en déclinant les poses d’un même personnage.

Ces procédés renvoient par ailleurs au choix que le dessinateur opère dans la représentation d’un mouvement dans une pose unique, en sélectionnant l’instant privilégié qui figure au mieux son expression. Par exemple, le début et la fin d’un mouvement sera souvent plus parlant et expressif que la pose intermédiaire.

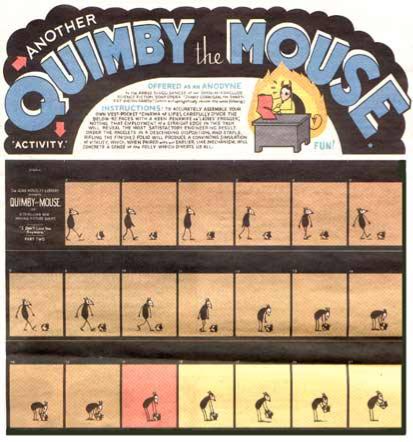

Pedrosa ne se réfère pas explicitement à l’animation, ce qui n’est pas le cas de Chris Ware dans Quimbie the mouse (1993-2003).

La bande dessinée incarne par excellence la notion de vectorisation en inventant une kyrielle de signes graphiques dont l’apogée en est son utilisation dans le manga, comme dans ces planches d’Osamu Tezuka et de Yuichi Yokoyama, où les onomatopées deviennent elles-mêmes vectrices de mouvement (voir l’étude de l’historien de l’art Ryan Holmberg autour des lignes de vitesse dans le manga, parue dans le numéro 9 de la revue de La Crypte Tonique, L’œil sur les rails, 2013).

Dans un ouvrage consacré au manga, Thierry Groensteen fait remarquer que la décomposition des actions dans les mangas et l’économie de dessins dans les animes (l’animation japonaise) tendent curieusement à se rejoindre.

Reste à évoquer le mouvement au cinéma. La seconde notion semble recouvrir la première : le cinéma c’est du temps, et c’est du mouvement, ne serait-ce que par l’enchaînement des images, auquel s’ajoutent des procédés qui renforcent l’illusion de mouvement comme le montage (coupe, raccord, discontinuité, saute d’axe…), les mouvements de caméra (panoramique, travelling, zoom, changement de focale, steadycam…), la variation de la profondeur de champ, les effets spéciaux (speedlines, flou, vectorisation…), l’éclairage (contraste, ombre, effet stroboscopique…), la vitesse de lecture (ralenti, accéléré), le son (bruitage, hors-champ, musique, effets sonores) et le jeu d’acteur bien entendu. Il diffère du cinéma d’animation en ce qu’il enregistre les images mécaniquement, de façon exogène, là où l’animation procède d’une approche plus analytique, elle choisit davantage ce qu’elle met en scène.

L’ART DANS L’ANIMATION

Qu’on ne se méprenne pas sur le titre de ce chapitre, l’animation est bien un art visuel, comme annoncé dans l’introduction, nous parlons ici de la présence des autres arts visuels dans l’animation, autant par le simple fait qu’ils partagent des propriétés communes que par des jeux de références, d’influences ou de citations.

L’animation est un domaine interdisciplinaire (dessin, couleur, scénographie, dramaturgie, son…) et convoque naturellement les autres disciplines, y compris celles qui ne relèvent pas des arts plastiques comme la musique et la littérature.

Les phénakistiscope, zootrope, thaumatrope, praxinoscope et autres jeux optiques du pré-cinéma ont investi spontanément le dessin : simple, pratique, peu coûteux, didactique et surtout contrasté, permettant de percevoir aisément des formes qui défilent rapidement à travers des dispositifs qui ne facilitent pas la lisibilité (fentes, miroirs, baguettes…)

Cette prééminence du dessin va perdurer dans l’histoire de l’animation, pour des raisons techniques – ces jeux optiques dessinés ont jeté les bases de l’animation traditionnelle et le dessin est moins coûteux que le volume – mais aussi pour des raisons culturelles, liées à l’émergence du dessin de presse, de la caricature et de la bande dessinée au XIXe siècle.

Les inventeurs du dessin animé que furent Émile Cohl (Fantasmagorie, 1908, vimeo.com/16526021) ou Winsor McCay (Little Nemo, 1911, vimeo.com/175922680) étaient à la base dessinateurs.

Au XXe siècle, le dessin devient l’outil intégrateur et normatif qui établit les standards de l’industrie du cinéma d’animation.

L’animation va accompagner les différents courants qui ont émaillé le XXe siècle, elle rencontre les enjeux formels tels qu’ils se posent en peinture, en sculpture, en gravure, en photo, en cinéma et même en architecture : les formes, la couleur, la matière, la lumière, la composition, la non-figuration, le volume, le collage, les images composites, le mouvement… Dans les exemples qui suivent, nous insistons sur cette notion d’accompagnement, quelle que soit l’influence que les courants artistiques aient pu avoir sur eux, tant ces films sont contemporains des recherches plastiques des autres disciplines. Et par ailleurs, ces inventions formelles découlent le plus souvent des propriétés-mêmes du support et des outils spécifiques utilisés.

Pour réaliser Lichtspiel Opus 1 (1921, vimeo.com/262027844), Walter Ruttman, qui a breveté son procédé, peint à l’huile, sur des plaques de verre, des formes simples, unies, qu’il transforme image par image en effaçant et en remodelant les silhouettes sur des fonds de couleur. La sonate en trois parties de Max Butting qui soutient le film ne suit pas la progression des figures, il s’agit d’un simple accompagnement sonore. La matière advient par moment dans les contours, les dégradés, des mélanges discrets et par les traces à peine estompées sur le verre. Le film, présenté pour la première fois le 27 avril 1921 à Berlin, est considéré comme le premier film non-figuratif de l’histoire du cinéma.

En 1920, l’architecte et peintre russe Naum Gabo utilise le mot constructivisme dans le Manifeste réaliste, considéré comme le manifeste de ce mouvement qui, depuis 1917, se concentre sur des compositions géométriques rigoureuses et simples et qui se décline aussi bien dans l’architecture, le théâtre, la danse que dans la peinture.

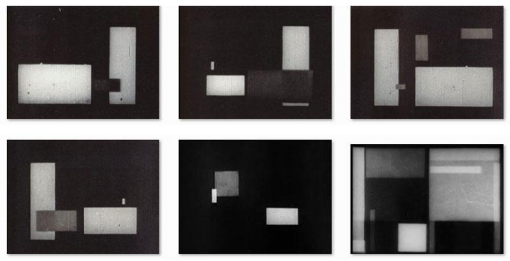

Dans Rhythmus 21 de Hans Richter (1921, vimeo.com/227255950), les formes orthogonales, carrées ou rectangulaires, apparaissent, grandissent, se réduisent, se superposent et font écho à l’écran de projection, en jouant avec ses dimensions, ses limites, sa géométrie, ses marges, sa symétrie multiaxiale, tout en travaillant sur le temps (d’où le titre polysémique : il s’agit autant d’un rythme graphique que d’un rythme musical – même si le film est muet).

Quelques années auparavant, dès 1915, le suprématisme donne une solution similaire pour attester de la bidimensionnalité de son support.

En 1921, le peintre et cinéaste suédois Viking Eggeling entame la création des 6.720 images, à base de papier découpé et de figures en aluminium, qui constitueront sa Symphonie diagonale (Diagonalsymfonin, 1923, vimeo.com/576389010), une symphonie muette de formes géométriques blanches sur un fond noir tournée dans les studios de la UFA à Berlin, dont une première version sera projetée publiquement pour la première fois en 1922 au VDI de Berlin et qui sera montrée, dans sa forme achevée, en 1925 à la première exposition internationale de films d’avant-garde au théâtre Kurfürstendamm de l’UFA à Berlin. L’unique copie originale ayant été perdue dans les bombardements de Berlin, une reconstitution (qui ne se présente pas comme telle) est réalisée dans les années 1940 à l’initiative de Hans Richter, sur la base des rouleaux conservés de Eggeling. Bien que peu fidèle à l’œuvre originale dans sa construction et dans son rythme, c’est la version diffusée aujourd’hui.

L’écran d’épingles utilisé par Claire Parker et Alexander Alexeieff, comme, par exemple, dans Une nuit sur le mont chauve (1933, vimeo.com/664290584), est un procédé qui joue spécifiquement sur la lumière, à l’instar de celle qui impressionne la pellicule. Cet écran vertical blanc est perforé de centaines de milliers de trous, chacun traversé par une épingle rétractable est éclairé latéralement. On serait tenté de faire un parallèle avec le pointillisme parce que l’image est composée de ces multiples pointes d’épingle mais, dans la pratique, l’animateur pousse (et repousse dans l’autre sens), avec plus ou moins d’intensité, des ensembles d’épingles à l’aide de ses outils, des objets de formes diverses, ce qui se rapproche davantage d’un travail de modelage de la matière comme sur un bas relief. Les épingles projettent des ombres dont la longueur varie selon qu’elles sont plus ou moins enfoncées, elles créent une gamme de dégradé allant du noir au blanc et elles donnent à l’image animée l’aspect tramé et velouté d’une gravure ou d’un dessin au fusain.

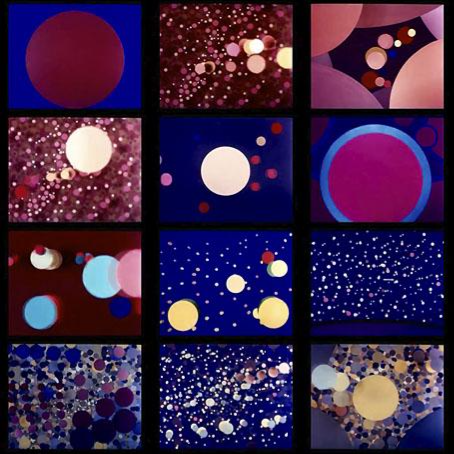

Dans An optical poem (1938, vimeo.com/133071705), Oskar Fischinger anime des formes géométriques bidimensionnelles en papier découpé sur un banc-titre multiplan, en variant les échelles par substitution. Les formes s’enfoncent, émergent, s’accumulent, se répondent, dansent au rythme de la Seconde Rhapsodie Hongroise de Franz Liszt et décrivent un champ cosmologique en constante transformation, écartelé entre un espace plane, un espace feuilleté et un espace profond.

Fiddle-de-dee de Norman McLaren (1947, onf.ca/film/fiddle_de_dee_fr) est l’exemple par excellence d’une forme d’expression née du matériau-même qui la constitue. McLaren dessine, triture, macule, peint, strie, gratte la pellicule elle-même, générant des couches translucides et dansantes de matière et de couleur aléatoires et fait écho au violon endiablé et joyeux du morceau Listen to the Mocking Bird.

ll en est de même pour le film Free radicals Len Lye (1958-1979, vimeo.com/341712243), gratté sur une pellicule 16 mm avec des aiguilles.

Dans 70 (1970, vimeo.com/792168779), Robert Breer poursuit ses expérimentations non-figuratives entamées au début des années 50. Lignes, formes, couleur et matière s’enchevêtrent et produisent un effet stroboscopique suffocant et hypnotique.

Jan Švankmajer s’inscrit dans la mouvance du Groupe surréaliste de Prague (ou Groupe des surréalistes en Tchécoslovaquie), qui fut fondé en 1934 et a perduré jusqu’au XXIe siècle. Il intègre le mouvement en 1970. Le spectateur retrouve dans ses films les traits notoires de ce courant artistique : l’onirisme, l’insolite, la psychanalyse, l’absurde, le collage… Les possibilités du dialogue (Dialog vĕcný, 1982, vimeo.com/12073562) fait explicitement référence, dans sa première partie, aux portraits composites du peintre maniériste italien du XVIe siècle Giuseppe Arcimboldo. Švankmajer tire parti du pouvoir de transformation de l’animation en orchestrant ces rencontres cruelles et destructrices entre visages composés de différentes catégories de matériaux pour déboucher au final sur des figures uniformisées, homogénéisées.

Dans le long métrage en volume Krysař (Le joueur de flûte, 1986, vimeo.com/192649758), Jiří Barta adapte le conte allemand dans un style résolument inspiré de l’expressionnisme allemand, tout en faisant référence aux bas-reliefs médiévaux et à la peinture médiévale sur bois. Pour faire contraste avec ces personnages et ces décors déstructurés, sculptés en bois, Barta utilise de vrais rats qui deviennent dès lors plus vivants que les humains.

La réalisatrice canado-américaine Caroline Leaf réalise son premier film, en dernière année d’étude à l’université d’Harvard, en animant du sable sur une table lumineuse (Sand ou Pierre et le loup, 1969). Elle passe rapidement à la peinture animée pour son deuxième film et obtient l’Oscar du meilleur court métrage d’animation pour son cinquième film, La rue (1976, onf.ca/film/rue). Son travail visuel s’inscrit dans la tradition de la peinture : transparence, touche, matière, couleur, lumière, modelé, réserve, espace plane. Leaf va tirer parti de cette matière mouvante pour produire des transitions fluides et texturées, non seulement entre les scènes, mais aussi entre les actions, avec nombre de trouvailles plastiques, comme dans cet exemple cité par Georges Sifianos : un autre exemple qui montre un état d’esprit par un geste impossible à effectuer par un autre médium : la grand-mère mourante cherche à embrasser son petit-fils qui ne veut pas. L’envie de s’échapper du garçon se manifeste par son bras gauche qui glisse et devient bras droit avant de se libérer de la saisie de la grand-mère. Ce tour de passe-passe n’est possible que par l’estompement des formes dans la matière picturale. La peinture en mouvement devient littéralement narrative et porteuse de la psychologie des personnages.

Signalons, pour faire le lien avec un exemple précédent, son film Entre deux sœurs (1990, onf.ca/film/entre_deux_soeurs), réalisé en grattant l’émulsion noire d’un film couleur 70 mm exposé. Le travail en réserve et le modelé que Leaf produit évoque immanquablement la gravure.

Stylistiquement, et sans que Leaf ne fasse explicitement référence à des artistes ou des tableaux en particulier, on peut penser à Chagall et à Nolde.

Le réalisateur suisse Georges Schwizgebel entretient lui aussi un lien avec la peinture mais dans un double rapport. Ses films sont traversés de références au cinéma, à la musique, à la littérature et à la peinture. La peinture est invoquée dans la technique utilisée, l’acrylique et la gouache sur cellulo, mais aussi à travers ses citations de Johannes Vermeer, Édouard Manet, Diego Velasquez, Henri Matisse, Giorgio De Chirico, Georges Braques ou encore Paolo Ucello dans La bataille de San Romano (2017, vimeo.com/656704401) où le réalisateur balaye la toile de façon circulaire et déconstruit les formes en une série de transformations incessantes.

En soi, la photographie a un lien technique évident avec le cinéma d’animation à travers le procédé sensométrique (réponse à la lumière d’une surface sensible comme une plaque photographique, par exemple) et mécanique. Aujourd’hui, les images qui sont capturées sur banc-titre, ou dans l’animation en volume, en pixilation par exemple, le sont à l’aide d’un appareil photo qui génère des séquences d’images à la manière de la pellicule utilisée avec les anciennes caméras. Ici, animation, cinéma et photo sont étroitement liés et posent des questions esthétiques partagées.

La photographie peut être utilisée comme matériau, à la façon d’un collage, dans un film comme Tango de Zbigniew Rybczynski (1981, vimeo.com/38580206) qui a décomposé des cycles de mouvements de 26 comédiens en 22 séquences photographiques qu’il a découpées, recombinées et rephotographiées sur son décor. Les personnages envahissent progressivement le lieu en répétant la même action jusqu’à saturer l’espace, la virtuosité du réalisateur consistant à ne jamais les faire se télescoper. Le collage photographique de Tango fait aussi écho la cohabitation des différents individus qui agissent selon leur propre logique sans tenir compte des autres, comme ce couple qui fait l’amour sur le lit. C’est un paradoxe : le collage intègre parfaitement et de façon fluide les différentes actions, de façon illusionniste, mais les actions sont indifférentes l’une de l’autre. Plus tard, avec l’évolution de la technique, Rybczynski utilisera les effets d’incrustation en vidéo, qui annoncent ce qui se fera avec les logiciels de compositing.

Plus simplement la photo est utilisée dans les animations en papier découpé comme dans Les Baltus au cirque de Stéphane Aubier (1998, dai.ly/xeyjb)…

… ou dans des films en techniques mixtes mêlant dessin animé et décor photographique comme dans Cooskin de Ralph Bakshi (1974, vimeo.com/159504835)…

… ou dans L’architecte de Geneviève Antoine, Jacques Faton et Patrick Theunen (1987, vimeo.com/122619982) qui mélangent aussi tout deux des plans en prise de vue réelle. Les personnages dessinés se trouvent ancrés dans le réel pour mieux s’y confronter.

Le cinéma d’animation partage avec le cinéma en prise de vue réelle les techniques de narration visuelle (mise en scène, dramaturgie, cadrage, point de vue, montage, sonorisation…) Bien souvent, les films d’animation se réfèrent au cinéma à travers la parodie et la mise en boîte de ses codes autant visuels que narratifs, comme dans Dead end town de Philippe Capart (1996, vimeo.com/244274601) qui joue tellement sur les stéréotypes du western que le film se permet de nous montrer toutes les scènes littéralement à l’envers, son compris, avec un dessin suggestif à peine esquissé au crayon, au point que certains photogrammes sont totalement cryptiques (l’action n’est révélée que par le mouvement animé).

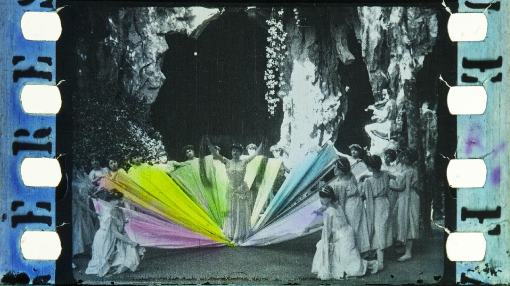

Le cinéma, en revanche, utilise l’animation pour ses effets spéciaux, à commencer par un des premiers procédés de colorisation où de petites mains s’appliquaient à teinter l’émulsion transparente image par image, avant que d’autres procédés mécaniques, mais encore laborieux, ne prennent le relais, comme la technique du stencil. Cela produit sur l’image la vibration picturale que l’on retrouve dans les courts métrages expérimentaux matiéristes ou en peinture animée.

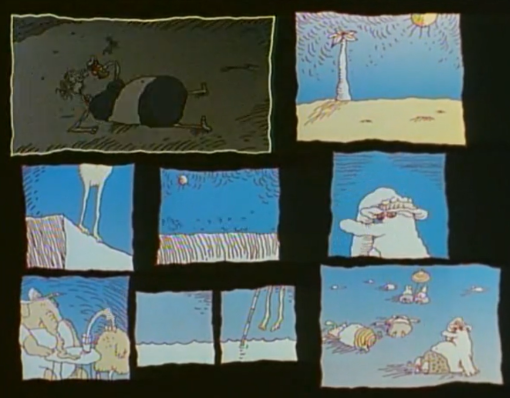

Quant est-il de la bande dessinée dans l’animation, outre les innombrables adaptations pour l’écran ? Peut-on considérer que l’utilisation de l’espace multi-cadre (split screen) d’un Paul Driessen évoque celui d’une planche de bande dessinée (The end of the world in four seasons, 1995, vimeo.com/10137093) ? Ce n’est pas sûr. Les logiques de déplacements, des entrées et des sorties de champ, la temporalité de l’action n’est pas comparable à la séquentialité habituelle de la bande dessinée (même si la linéarité a beaucoup été bousculée dans l’histoire de la bande dessinée).

Les liens entre les deux disciplines peuvent être établis dans ce film à travers certains modes de fonctionnement entre les images, mais rien n’indique que Driessen ait pensé à la bande dessinée en imaginant son dispositif plutôt qu’à la polyvision du Napoleon d’Abel Gance (1927).

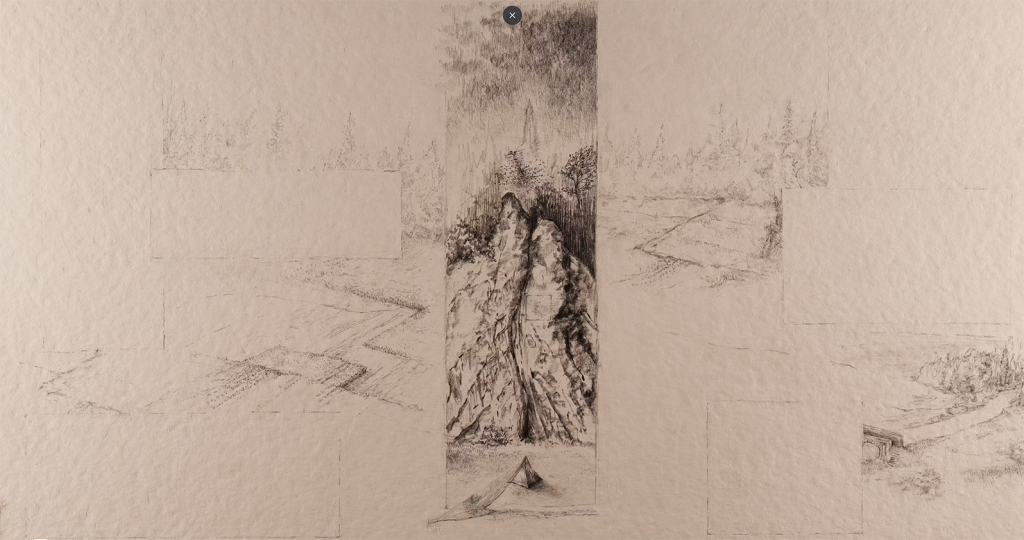

En 2024, le réalisateur belge Nicolas Piret réalise le court métrage expérimental Silent panorama (vimeo.com/zorobabel/silent-teaser), en dessinant, au crayon graphite, les étapes du mouvement animé directement sous la caméra et en effaçant, à chaque image, la précédente phase de ce mouvement. Le processus de l’animation est rendu sensible à l’écran par la texture très perceptible du crayon sur le granulé du papier, à laquelle se mêlent les repentirs et les gommages successifs. Tout le film est tourné sur une seule feuille de dessin. Piret se réfère explicitement à la composition d’une planche de bande dessinée en créant un espace pourvu de sous-cadres. Ce dépliement singulier de l’espace narratif dans l’espace cinématographique, chaque sous-cadre proposant chacun un développement de l’action ou un éclairage descriptif sur un élément du décor, pourrait potentiellement s’étendre indéfiniment.

Nous ne résistons pas à quitter un moment notre sujet, les arts plastiques, pour évoquer les arts de la scène (théâtre, mime, danse, opéra, musique) à travers les films que le réalisateur britannique Barry Purves a consacrés (Next : the infinite variety show (1989), Screen Play (1992), Rigoletto (1993), Achilles (1995), Gilbert and Sullivan : the very models (1998), repensant l’espace scénique à chacun de ses films en marionnettes animées en tirant parti des possibilités transformationnelles de l’animation.

Ce détour par les arts de la scène n’est pas innocent, nous y reviendrons dans les conclusions.

ART CONTEMPORAIN ET ANIMATION

En aucun cas, les liens que nous allons établir entre l’animation et ce qu’on nomme l’art contemporain ne constituent une tentative de légitimation de l’animation, en l’arrimant à des arts historiquement plus légitimés. Nous estimons que l’animation a, dès l’origine, prouvé son entière légitimité et qu’en soi, une discipline artistique n’est pas fondamentalement plus artistique qu’une autre, tout dépend ce que l’on en fait. Nous n’avons donc aucune prétention à vouloir déboulonner de vieux préjugés qui enferrent encore l’animation dans la sphère du divertissement pour enfants, laissons les ignorants patauger dans leurs préjugés. Enfin, la question de la légitimité d’une discipline ne constitue pas un vrai sujet à nos yeux, nous n’avons pas besoin de la validation de nos contemporains pour connaître la valeur d’une discipline.

Après tout, la question de l’animation dans l’art contemporain n’est peut-être qu’une question de lieu. Dès lors qu’une animation est exposée dans une galerie ou un musée, son statut change et il bascule dans le champ de l’art contemporain. C’est ainsi que Les possibilités du dialogue de Jan Švankmajer (1982) s’est retrouvé exposé à la Tate Modern de Londres.

Partons de quelques exemples où l’animation est utilisée comme technique principale dans certaines œuvres d’art contemporain.

Une seconde d’éternité (d’après une idée de Charles Baudelaire) (1971) est une installation de l’artiste belge Marcel Broodthaers, qui présente le film le plus court du monde, intitulé La signature ou Ma signature. On y voit en boucle les initiales de l’artiste, MB, en train de s’écrire en vingt-quatre images. Broodthaers ironise sur la notion de film d’artiste en mettant en scène l’emblème de l’identité (narcissique) d’un artiste, sa signature (et sa valeur marchande). Broodthaers écrit : “Pour Narcisse, une seconde est déjà le temps de l’éternité. Narcisse a toujours respecté le temps du 1/24ème de seconde. Chez Narcisse, l’image rétinienne dure pour toujours. Narcisse est l’inventeur du cinéma.” L’animation est utilisée ici dans sa plus simple expression, à l’instar du dessin lui-même : une boucle de dessins sommaires à la manière des cycles animés du pré-cinéma.

Dans des œuvres, telles que Felix in exile (1994, vimeo.com/66485044), qui fait partie de la collection du Musée Guggenheim, ou History of the main complaint (1996, vimeo.com/434807183), William Kentridge explore des thèmes historiques et politiques liés à l’apartheid, ainsi que des préoccupations d’ordre autobiographique. Il utilise l’animation au fusain, effaçant une partie du dessin d’un plan du film et en modifiant image par image les parties en mouvement, ce qui laisse des traces évanescentes des précédentes étapes de dessin.

Kentridge est un touche-à-tout : acteur, metteur en scène, dessinateur, graveur, sculpteur, peintre, auteur de tapisseries, animateur, réalisateur, toutes activités qu’il mêle allègrement dans ses productions pour le théâtre et l’opéra.

L’artiste germano-japonais Kota Ezawa utilise des animations vectorielles sommaires et très stylisées pour recréer des événements historiques et culturels à partir de séquences vidéo, comme les trois minutes de The Simpson Verdict (2002) qui fait partie de la collection permanente du MoMA.

Il crée aussi des faux fixes à l’aquarelle de photos d’actualités.

Ezawa vise à créer une archéologie de divers moments médiatisés face au flux d’images qui nous envahissent.

L’animation numérique est au cœur du travail de l’artiste américain Takeshi Murata, comme dans Melter 2 (2003, static-files.rhizome.org/Q2839), ensemble de compositions génératives, non-figuratives et colorées projeté en novembre 2012 sur les 15 panneaux vidéo de Times Square.

L’artiste japonaise Tabaimo crée des installations immersives à partir de séquences en dessin animé traditionnel et explore des thèmes tels que l’isolement, l’urbanisation, la question du genre, la relation espace public/espace privé, comme dans public conVENience (2006, youtu.be/UbpAt5nafA4), une animation projetée sur l’entièreté des murs. Le choix du dessin animé, plutôt que la prise de vue réelle utilisée traditionnellement dans les installations vidéo, vient simplement du fait qu’elle a une pratique du dessin dans tout le reste de son travail. Ça lui donne un contrôle sur tous les paramètres de l’image, comme la texture, la temporalité ou comme la référence aux couleurs de l’Ukiyo-e, un mouvement artistique japonais de l’époque d’Edo. Elle tient aussi à conserver une facture malhabile dans ses dessins – ce qu’on appelle parfois le bad drawing – qui se révèlent très expressifs : “Quand mes dessins malhabiles bougent, cela produit des effets inattendus.” Enfin ça lui donne aussi toute liberté en termes de mise en scène : vignettage, effets stroboscopiques, variation d’échelle, scènes surréalistes, fantastiques et insolites… Elle considère que l’œuvre n’est achevée que grâce à l’interprétation du spectateur.

L’artiste britannique Julian Opie anime par ordinateur des personnages très stylisés, à la limite du pictogramme, avec un mouvement paradoxalement naturaliste. Ses marches de piétons, comme celles de Walking on O’Connell Street (2008, youtu.be/Lk2u6xilJNQ), sont montrées dans l’espace public.

Dans Village (2020, vimeo.com/413593321), une animation en 3D nous fait déambuler, de façon monotone, pendant une heure, sur une musique de Max Richter, dans des rues aux maisons uniformes, animation qu’Opie a imaginée après avoir été frappé par le réseau de rues labyrinthique d’une petite ville du sud-ouest de la France.

Le graffeur et vidéaste italien Blu s’est surtout fait connaître avec son film Muto (2009, vimeo.com/993998) un court métrage, tourné à Buenos Aires et à Baden en 2008, qui enchaîne les peintures murales animées d’un lieu à l’autre.

L’artiste Shahzia Sikander, née en 1969 au Pakistan, a présenté en 2013 sa première installation immersive Parallax, avec la musique et le son du compositeur Du Yun, une animation de 15 minutes construite à partir de centaines de dessins et de peintures, dans lesquels des formes abstraites, figuratives et textuelles coexistent et se bousculent (vimeo.com/160354141).

Ce type d’installation immersive en animation est comparable à ce que réalise l’artiste américaine Jennifer Steinkamp, comme dans Mike Kelley (2007, vimeo.com/691448232) qui montre des arbres créés numériquement agités par le vent, et variant avec les saisons.

Jon Rafman, artiste canadien, explore les mondes virtuels issus de la culture des jeux vidéo dans A Man Digging (2013, vimeo.com/67294179).

Pour revenir à notre remarque en introduction, avec l’exemple de Svankmajer, sur le fait que la question du lieu de présentation et du contexte de diffusion est peut-être déterminante dans l’inscription d’une animation dans le champ de l’art contemporain, on peut remarquer que certains artistes diffusent leur œuvre autant en galerie qu’en festival, comme William Kentridge ou Richard Negre. Le format de l’œuvre, si cela s’y prête, est adapté à une projection sur écran. Bien entendu, certaines animations ne prennent leur sens que dans le dispositif auquel elles sont destinées, comme les séquences animées de Tabaimo sur les trois murs d’une salle d’exposition ou les personnages qui marchent de Julian Opie placés dans l’espace public.

On peut se demander, par exemple, en quoi les animations de Kota Ezawa autour des faits historiques ou autour des faits d’actualité se distinguent substantiellement d’un documentaire en animation : si on évacue le contexte de diffusion, la limite est imperceptible.

Cet exercice de comparaison entre différentes disciplines met à mal les catégories de l’art : arts visuels, arts de la scène, art contemporain, arts de la rue… Ces catégories nous aident à penser les pratiques qu’elles embrassent, Nous les utilisons par commodité et par consensus. Mais force est de constater que, dans les faits, dans les usages, cela s’interpénètre.

Un Kentridge amène l’animation sur scène, tandis qu’un Purves amène la scène dans ses films d’animation.

Les artistes utilisent l’animation pour diverses raisons, parfois parce que cela découle simplement de leur parcours artistique, cela fait partie intégrante de leur pratique (Kentridge, Negre, Tabaimo…), parfois parce qu’ils pourront y trouver les ressorts expressifs, graphiques et conceptuels nécessaires à leur entreprise créative (Broodthaers, Opie, Blu, Steinkamp, Rafman..).