THEORY

MASTERCLASS

ÉCRIRE L'ANIMATION : BORIS LABBÉ

Georges Sifianos : Peux-tu présenter ton travail, la conception de ton travail, ton passé…?

Boris Labbé : Je suis originaire d’Occitanie, des Pyrénées. Mes origines pyrénéennes ont pu par la suite m’influencer.

J’ai toujours dessiné, c’est une constante dans ma vie, même si je dessine de moins en moins, parce que mon travail s’axe de plus en plus sur les outils numériques avec cependant un potentiel qui vient du dessin.

J’ai fait un lycée scientifique, je m’intéressais beaucoup aux sciences étant jeune, ainsi qu’au dessin et à l’art. Ensuite je me suis très vite orienté vers une formation artistique, donc, juste après le bac, j’ai suivi pendant 3 ans les cours des Beaux-Arts à Tarbe, j’ai baigné dans le contexte d’une école plus équipée pour l’enseignement de l’art contemporain, qui découle de l’art conceptuel et de l’art post-Duchamp.

En première année j’ai testé en tant que jeune étudiant une multitude de disciplines : photo, céramique… Ensuite je me suis intéressé au Land Art et je me suis centré sur le dessin en 2e et 3e année, des dessins en grand format, 1 m par 2 m, pas du tout axés sur le dessin d’animation ou calibrés pour le film. Je ne m’étais d’ailleurs pas du tout projeté en tant que futur réalisateur. Je pensais plutôt adopter une démarche de plasticien ou de dessinateur.

À un moment donné je me suis un peu lassé de ma propre production, et même de l’enseignement des Beaux-Arts, et j’ai eu besoin de remettre ça en jeu. Et j’ai en même temps découvert l’art vidéo aux Beaux-Arts et j’ai un peu découvert l’animation mais d’assez loin parce qu’il n’y avait pas d’enseignement spécifique de l’animation. Mon envie de dessin et le fait d’ajouter la dimension temporelle dans mes dessins m’ont amené à postuler dans des écoles spécialisées dans l’animation et notamment l’EMCA. Je n’ai pas fini mon cursus aux Beaux-arts, je n’ai fait que 3 ans au lieu de 5. j’aurais pu faire 5 j’ai fait que 3 ans, j’ai quand même obtenu un diplôme, un DNAP [Diplôme National d’Arts Plastiques] et je suis parti à l’EMCA. J’ai aussi postulé à l’école des Beaux-Arts de Poitier qui avait une section art numérique. Le numérique, le dessin et l’animation trottaient dans ma tête. C’est l’école de cinéma d’animation de l’EMCA qui m’a le plus séduit à ce moment-là. Ces formations nous déterminent, j’aurais probablement pu faire autre chose si je n’étais pas tombé là-dessus.

GS : Est-ce que tu as vu des films entre-temps qui t’ont intéressé ?

BL : Je connaissais le travail de Michel Ocelot. Je ne connaissais pas l’animation indépendante comme on dit, je ne connaissais pas beaucoup de courts métrages. J’avais quand même vu L’homme qui plantait des arbres et évidemment quelques pépites du cinéma d’animation et ça m’avait plu. J’avais aussi vu ce que faisaient l’école de La Poudrière et l’école des Gobelins. Je ne connaissais pas bien l’école de l’EMCA, ils n’avaient pas une très bonne communication. Ce n’était pas facile de savoir ce qui s’y faisait vraiment dedans quand je suis rentré en 2008. Quand je suis allé passer le concours, j’ai vu les profils que j’avais autour de moi, j’ai vu ce qui s’y passait, ça m’a intéressé. Je n’étais pas du tout connaisseur, j’allais en terrain inconnu. Je ne connaissais pas encore Norman McLaren et le pré-cinéma. J’avais beaucoup de lacunes en termes de culture cinéma et cinéma d’animation notamment.

L’homme qui plantait des arbres de Frédéric Back, 1987

GS : L’EMCA t’a procuré cette culture ?

BL : Oui. À l’EMCA, en effet. Aux Beaux-Arts, il y avait des cours d’histoire de l’art mais souvent l’animation n’est pas connue non plus des professeurs eux-mêmes. Ils nous montraient plutôt l’art vidéo. J’ai assez tôt été très influencé par Bill Viola, qui reste encore dans l’ombre de mon travail quand je fais des installations vidéo. Un artiste français comme Pierrick Sorin fait des installations intéressantes, dans son rapport au au travail d’atelier et aux effets spéciaux de Georges Méliès qui l’a toujours fasciné. J’aime aussi Méliès.

Bill Viola

Pierrick Sorin

Georges Méliès

Tout ce que j’ai développé en animation vient de l’EMCA mais je n’avais pas le profil de l’étudiant-type. Certains avaient fait des écoles de prépa pour rentrer en animation, ils étaient souvent préparés à faire l’animation, je ne l’étais pas du tout. Et j’ai fait mon premier storyboard pour le concours de l’EMCA, j’ai fait mon premier nu aussi pour ce concours. Ils m’ont quand même pris. Il y avait à l’EMCA un directeur des études, Christian Arnau, qui était intéressé par l’art contemporain et ne s’inscrivait pas non plus lui-même dans un profil animation pure et dure. Et ça a joué de mon côté dans sens.

GS : Effectivement tu joues sur deux tableaux : tu fais à la fois des films et des installations. Selon moi, ça pose une question relativement fondamentale : par sa nature une installation est locale, elle n’a donc pas la capacité de toucher un grand public, tandis qu’un film peut circuler, de par son format, partout dans le monde. Est-ce que cette rencontre avec le public est importante pour toi ? Est-ce qu’un autre type de rencontre se joue avec les installations ?

BL : Étant étudiant, je pensais être davantage plasticien d’animation que cinéaste. Mais ça s’est contredit ensuite puisque mon début de carrière d’artiste professionnel s’est plus développé au cinéma que dans les salles d’exposition. Le rapport de production est différent c’est-à-dire qu’on ne parle pas de la même manière quand on va faire un film et on ne parle pas aux mêmes gens, et on n’a pas le même argent quand on s’apprête à faire une installation. C’est le jour et la nuit. Pour élaborer des projets d’installation, les budgets sont assez bas, un peu bricolés. Ça peut avoir un rayonnement dans tel ou tel musée. Pour les projets de film, on bénéficie en France d’une industrie très consolidée et on arrive à avoir des budgets suffisants pour faire des choses intéressantes. Le rapport de production est très différent. En ce qui concerne le public, j’ai très rapidement montré mes courts métrages à l’international. Dès 24-25 ans, on pouvait dire que j’avais déjà une carrière internationale. C’est vrai que le format film explose les carrières. Si j’étais un sculpteur, je n’aurais pas eu une carrière internationale dès le début. Une projection à Annecy avec d’un seul coup 1.000 ou 1.500 personnes qui voient le film donne accès à un public qu’on pourrait qualifier de “grand public”. Mais, en même temps, dans le court métrage, c’est un public de spécialistes, c’est un peu la niche de l’animation, comme certains l’appellent et, souvent, on se rend compte que, de festival en festival, on revoit les mêmes personnes, on discute de la même manière des projets… et on a d’ailleurs du mal à toucher la presse ou le vrai grand public qu’on n’atteint uniquement dans le format long métrage. Monsieur et madame Tout-le-monde ont tout de même du mal à pousser les portes des cinémas et des festivals locaux.

Ma démarche de plasticien de vidéastes, en dehors du cinéma, vient compléter cette première démarche, celle de faire des films et de montrer mon travail dans le champ du cinéma. Montrer un projet dans une exposition est une manière de faire sortir l’animation de son lieu habituel, qui est en général le festival de cinéma d’animation, et de le confronter à un public qui ne connaît pas l’animation du tout et qui pourrait en fait être considéré comme le “grand public”. C’est un public lambda, parfois plus ou moins friand d’art ou d’art contemporain. Cela permet de rencontrer un public différent, de parler des projets différemment, de créer aussi des ponts entre l’art plastique et le cinéma et aussi de présenter un art de l’animation qui est non cinématographique. Parce qu’évidemment l’animation existe et peut exister en dehors du cinéma.

Il y a, en ce mois de décembre 2024, une exposition à Paris et une autre à Marseille autour d’un projet de réalité virtuelle et, en l’occurrence, c’est encore pire en termes de public parce qu’il n’y a que deux casques dans l’exposition à Paris, donc on sait que le projet ne va pas être vu par plus de 1.000 personnes *. Mais c’est quand même une expérience valorisante. Cette œuvre en réalité virtuelle parle notamment de la solitude et on ne fait pas l’expérience, dans un cinéma, d’être solitaire dans une œuvre.

* À la fin de l’exposition à Paris au Drawing Lab, on a compté 2.113 visiteurs.

Installation Ito Meikyū (détail) au Drawing Lab à Paris, 2024.

On parle différemment en fonction du médium qu’on choisit et en fonction du public qu’on vise. Ce projet exposé au Drawing Lab à Paris a notamment fait l’objet d’un joli article dans Libération et dans Beaux-Arts Magazine, ce qu’on n’a pas dans le cinéma d’animation, même en ayant été sélectionné 5 ou 6 fois à Annecy. C’est une manière de pousser le travail plus loin et de le montrer à d’autres personnes.

GS : Tu as évoqué la thématique de la solitude. Dans tes films, on distingue une cosmogonie, des modèles de cosmogonie comme dans Orogenesis. Dans tous tes films, il y a un intérêt pour l’idée de naissance. Il y a souvent une mise en abîme. Il y a une constellation foisonnante de figures qui s’activent avec une action répétitive, en boucle. Que cherches-tu à travers ces actions en boucles ? Sont-elles déterminées par le hasard ou par des considérations d’ordre dramaturgique ? Ces interactions construisent-elles un récit ? Est-ce simplement une question d’organisation musicale, et rythmique ?

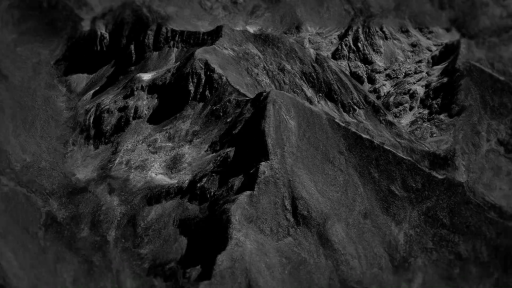

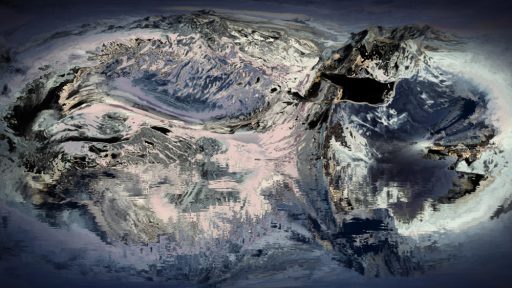

Orogenesis, 2016

BL : Dans ce travail, la naissance est vraiment importante dans comme symbole et comme acte dans le processus créatif. Quand on dit création, on crée donc on donne naissance dans un sens. J’aime l’idée que le processus créatif est lui-même une image et une mise en abîme du monde du vivant ou du monde des idées. Parce que des idées émergent par connexion, par entrecroisement. Ça donne naissance à des idées de façon séminale. Dans tous mes projets, ce motif de choses qui émergent, l’émergence, la croissance et la décroissance qui passent souvent par un phénomène de crise, qui va déboucher sur un nouveau phénomène de croissance. Il y avait une question sur la philosophie du projet. Avec l’idée de l’éternel retour, de la palingénésie, du fait que les choses sont éternellement renouvelables, par le mouvement de l’animation et le mouvement créatif, on est toujours en train d’essayer de se remettre en jeu, de trouver une forme de mouvement positif qui est celui de la création, plutôt que de se faire absorber par le négativisme. Même si beaucoup de gens décrivent les films comme assez noirs et assez pessimistes, il n’y a que ça. Ce sont des films assez contrastés.

Orogenesis, 2016

GS : Il y a parfois une note d’humour comme dans Orogenesis, avec ce rapprochement fait avec le tricot.

BL : Je ne suis pas sûr que ce film-là procédait d’une envie d’humour. Disons que, sur ce projet-là, l’humour est au début et à la fin du projet. Le début du film ressemble à un diaporama, ce qui est la négation du cinéma, c’est de l’image par image qui ne bouge pas. La première fois qu’on l’a présenté à Annecy, les spectateurs soufflaient pendant la première minutes parce qu’ils pensaient que le film ne marchait pas.

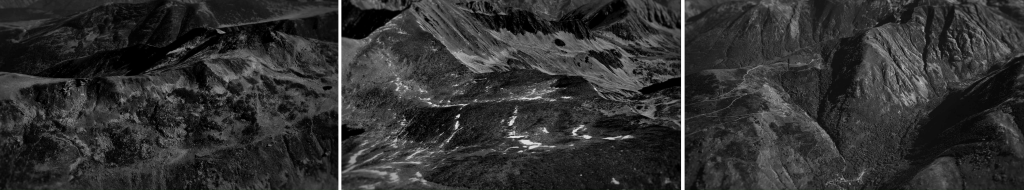

Orogenesis (les 3 premiers plans), 2016

Il se trouve que mon père est accompagnateur en montagne et, quand j’étais petit, il faisait des diaporamas de ses photos à la maison. Ça procède d’une connexion personnelle.

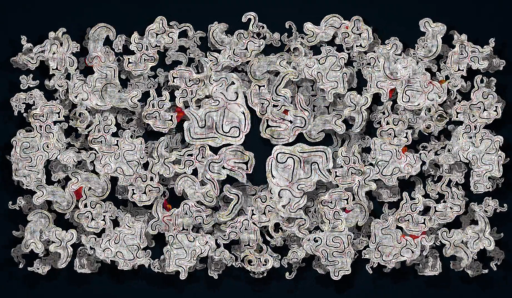

L’allusion au tissage, au tricot et au tissu n’est pas vraiment humoristique mais plutôt conceptuelle : l’entrelacement, l’interconnexion et l’effet de composition des zones pleines et des zones vides… Plus j’avance dans ma pratique, plus je la croise avec cette idée du tissage.

Notamment dans le projet en réalité virtuelle, Ito Meikyū, Ito, c’est le fil et Meikyū, c’est le labyrinthe. En français, je l’ai traduit par Fil d’errance, donc l’image du tissage, du fil et du tissu, soit comme image de l’existence ou soit comme tout ce travail que je fais aussi sur les fractales. Un tissu est aussi une fractale, donc, à partir du moment où l’on répète un motif, il a tendance à se comporter comme un tissu. L’idée d’Ito Meikyū colporte l’idée du texte comme textile. Cela crée des lignes, des fils ou des idées qui s’insèrent de plus en plus dans mon projet artistique. Ainsi que l’idée du pli, du pliage.

Ito Meikyū, 2024

GS : Comment choisis-tu les modules d’action ?

BL : Il y a une part de hasard dans mon travail. Et chaque projet développe un thème qui me guide. Dans Rhizome, le thème est la création de la vie qui croise la vision de Darwin avec celle de Deleuze. Les petites cellules qui se développent sont assez simples : au début, de petites sphères qui sont les cellules souches, commencent à se différencier sur trois lignes différentes, la végétale, l’organique et la minérale.

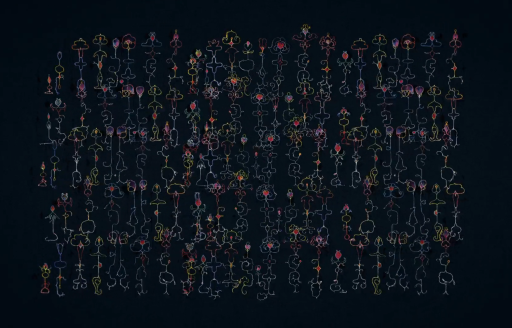

Rhizome, 2015

La branche minérale va créer les architectures, l’organique, les animaux et la végétale, les plantes. Tout se mélange et crée de nouvelles chimères. À la fin du film, ça se remélange et ça crée la couleur. Ça génère l’abstraction, ça fait une régénération. Toutes ces cellules correspondent en un sens à l’élaboration d’un programme. C’est du procédural mais fait main. Tout se mélange de manière organique, même si j’avais prévu cette idée de mélange des différentes matières, comme une réaction chimique, elles sont en même temps vouées au hasard du dessin jour après jour et vouées à nos idées qu’en tant qu’animateur et animatrice. Nous mélangions les formes, nous les faisions muter et se transformer, en ayant une base de formes créée à partir de recherches autour de formes qui pourraient être animées. Mais leur agencement est assez aléatoire. Dans Rhizome, il y a un jeu entre la forme cellulaire et la globalité, c’est la force du film et son rapport à la migration : tout migre et tout mute, passe du micro au macro et au gigantisme. Au final, c’est le film qui commence à muter.

Rhizome, 2015

La chute a un rapport plus fort à la peinture à travers différentes références : Botticelli qui a illustré Dante, par Goya, par Henry Darger et autres. Toutes ces références deviennent un corpus et sont agencées. L’agencement des formes se fait pas forcément de manière linéaire ou de manière didactique, ça a plus à voir avec une démarche surréaliste, celle du collage, qui met en jeu le hasard. Mais un hasard qui crée des dynamiques symboliques et des dynamiques narratives. La chute est un film narratif : au début, ce sont des plantes en lien avec des formes humaines qui mutent et deviennent monstrueuses. Les plantes elles-mêmes deviennent carnivores et commencent à dévorer des personnages. Cela produit un effet dramatique. Les oiseaux sont une représentation des anges qui sont à la fois des oiseaux ou des insectes. Cela croise des imageries à la fois scientifique et artistique de façon ambiguë. Une ambiguïté qui génère différents discours au sein d’un même film. La ligne n’est pas très claire en termes de signification mais peut-être que ça engendre beaucoup de significations.

La chute, 2018

William Henne : La chute est probablement le film qui se rapproche le plus d’un court métrage d’animation classique. Il y a presque un jeu de mots dans le film à cause évidemment des cercles de l’enfer de Dante et à cause de ces logiques de boucle et de cycle d’animation. Et ça se termine par une spirale. Ce qui rejoint la dimension symbolique que tu soulignais.

La chute, 2018

GS : Tu ne veux pas forcément qu’on tire une conclusion définitive sur le sens, il y a malgré tout des motifs qui produisent du sens.

J’aimerais, si tu veux bien, que tu développes les aspects formels : tu utilises plusieurs figures, comme la répétition, la symétrie, la mise en abîme, le mouvement aléatoire de la caméra, que l’on peut aussi trouver dans la composition musicale.

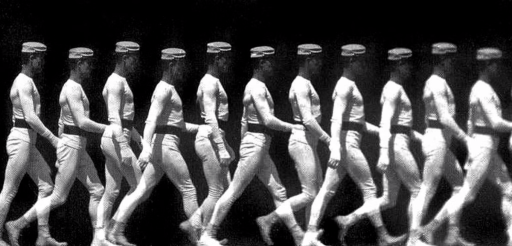

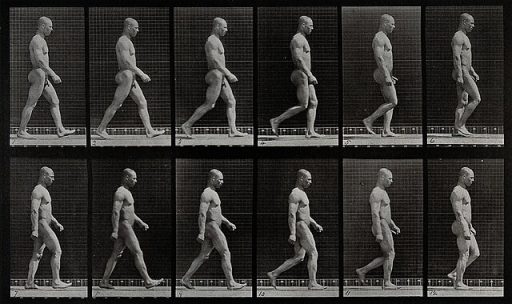

BL : Dès qu’on apprend à faire de l’animation, la première fois qu’on fait quelque chose, on fait une boucle. L’animation et la boucle, c’est presque la même chose. On peut évidemment apprendre à faire d’autres choses que des boucles mais je pense que le début de l’animation, et même du cinéma en tant qu’image animée, passe par la boucle. L’analyse du mouvement d’Étienne-Jules Marey ou de Muybridge se focalisait sur la marche, la course et cetera. Dans mon projet artistique, j’ai toujours dans le rétroviseur 100 ans ou 150 ans d’animation. Dans cette idée-là, je n’ai pas renouvelé l’animation depuis cette époque : si j’avais commencé à travailler en 1905, 30 ou 40, j’aurais fait la même chose parce qu’en fait c’était déjà là.

Marche de l’homme d’Étienne-Jules Marey, 1886

A man walking d’Eadward Muybridge, 1887

Sur le plan philosophique, c’est le symbole des événements qui se répètent et de l’éternel retour. C’est la dramaturgie de l’humanité mais pas uniquement, on retrouve beaucoup de similitudes avec le monde biologique et avec le mouvement des planètes.

Dans mon projet artistique, je me sens parfois bloqué parce qu’il n’y a pas que la boucle, il y a les systèmes stables et la théorie du chaos, ce qui est très difficile à mettre en jeu dans un film d’animation et avec des dessins. Pour créer du chaos, il faut plutôt utiliser des outils numériques.

GS : J’ai remarqué que tes boucles ne sont pas systématiques : par exemple, un personnage accomplit une action, ensuite il attend, puis commence une autre action. Il y a une pléthore de personnages et d’actions qui permettent au spectateur de se perdre. Ça relève d’une organisation du chaos.

BL : Oui, je travaille avec des boucles en canon, comme en musique. Rhizome est un très bon exemple : au début, les premières petites sphères opèrent une boucle d’une demi-seconde. Ensuite elles se dupliquent et commencent à accomplir une boucle d’une seconde. Ensuite, 2 secondes jusqu’à 4 secondes. À un moment donné, dans ce foisonnement de formes, des animations qui font entre une et 4 secondes interagissent de manière synchronisée et parfois asynchrone, comme un canon. Quand j’animais, je calculais le moment où certains personnages allaient interagir une fois sur deux ou une fois sur quatre. Ça crée des machineries. Je crée des machines, mes films se rapprochent du théâtre d’automates. Je crée de petites machines qui fonctionnent ensemble et le fonctionnement en canon permet de simplifier sur le plan formel, autrement ce serait trop compliqué de comprendre ce que l’on fait. Si il y a des boucles de différentes durées, ça pose beaucoup de problèmes, des erreurs se glissent parfois dans le programme, dans la fabrication. Et ça pose beaucoup de problèmes au niveau du son quand on veut synchroniser des choses, quand on veut créer une harmonie, une rythmique et que tout est arythmique. D’où est venue assez vite cette idée du canon et de la fonction du tempo.

Rhizome, 2015

GS : Nous arrivons naturellement à la dimension musicale. Quel est ton rapport à la musique ? Est-ce que tu joues de la musique ? Les approches que tu adoptes sont souvent voisines de la composition musicale.

BL : J’ai fait du piano étant jeune mais j’ai tout oublié. Honnêtement, mon travail ne vient pas de là. Par contre j’écoute beaucoup de musique.

Quand j’ai commencé à réaliser mes premiers films, je faisais le son, comme dans Kyrielle ou dans Ils tournent en rond. Quand j’étais étudiant, j’ai commencé à demander des sons à un ami qui fait du son pour, par exemple, Cinétique. Pour Caverne, j’ai travaillé sur une musique pré-existante de Didier Malherbe, compositeur français assez connu en jazz expérimental. Je n’ai pas réellement de formation sonore et que je me suis vite senti limité, dès que j’ai quitté les études, j’ai arrêté de faire mes propres sons, j’ai préféré collaborer et de saisir l’opportunité qu’offrait le cinéma et l’audiovisuel pour faire des rencontres et partager le processus créatif, le territoire créatif, avec d’autres personnes, notamment des compositeurs.

Didier Malherbe (photo : Niquette Malherbe)

Chose importante : j’ai, à un moment donné, beaucoup écouté Steve Reich et la musique minimale répétitive. J’ai essayé de l’analyser et essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Steve Reich fait le contraire de ce que je fais, il crée des boucles qui se désynchronisent et se resynchronisent.

Caverne, 2011

GS : Le déphasage…

BL : Oui. Je ne suis jamais arrivé à ce stade-là de création. En animation, c’est difficile. C’est faisable et l’idée de déphasage est intéressante dans la mesure où cela crée un tremblement : au moment où les notes tombent justes, ça crée cette constellation et cet éclatement.

J’ai eu la chance de faire une première résidence d’artiste à la Casa de Velasquez en 2011-2012, avec notamment des compositeurs. J’y ai rencontré Daniele Ghisi, compositeur avec qui je travaille beaucoup.

Daniele Ghisi (photo : Ersnst Von Siemens Musikstiftung)

Aurélio Edler-Copes a, entre autres, fait le son de Rhizome. Ils sont passés pour la plupart par l’Ircam, ils viennent donc de la musique expérimentale et acoustique. J’ai pu constater que j’avais beaucoup de points communs avec eux, notamment dans une perspective de recherche, en ce qui concerne la dimension expérimentale et une vision située entre tradition et innovation qui se manifeste parfois par l’utilisation des outils numériques.

Aurélio Edler-Copes (photo : Aurélia Bertol)

J’ai beaucoup d’atomes crochus avec Daniele Ghisi qui s’intéresse aussi à la musique ancienne, la musique du Moyen Âge, qu’il remet en jeu avec ses outils numériques. Il est aussi mathématicien et programmateur et crée des logiciels et des outils pour transformer les sons à sa manière.

J’aime l’idée que l’artiste soit aussi un technicien. Je ne suis pas ingénieur mais j’aime prototyper et produire à chaque fois des créations qui sortent du commun. Et on arrive à travers le travail de la matière et du numérique.

WH : Dans la série de films Sirki, le lien entre la musique et l’image est le plus évident, non seulement en termes de rythme mais aussi au niveau des couches, celles du compositing qui vient résonner avec celles des voix. Elles s’activent de concert. La musique est signée Marewrew.

Kaparamip (Sirki), 2019

Ciciri (Sirki), 2019

BL : C’est de la musique Aïnou. Ce projet était une commande de la ville de Sapporo. Je suis allé à Hokkaido au nord du Japon en résidence. Dès le début de la résidence, je leur ai demandé de pouvoir faire cette résidence autour d’une recherche de son et de création son Ainu. La répétition n’est pas qu’un phénomène moderne, c’est dans la tradition chamanique. Dans la série Sirki, j’ai relié des motifs de broderie tirés de kimonos Ainu, que j’ai réanimés, et le son répétitif des canons des chants traditionnels Ainu. La langue Ainu n’a pas de tradition écrite. C’est une forme d’hommage mais aussi un travail de conservation. Une des chansons parle d’un enfant qui apprend à marcher, une autre évoque la façon dont on découpe une baleine (les Aïnous chassaient la baleine depuis une époque assez ancienne. Ils étaient réputés pour être de grands chasseurs).

Marewrew (photo : Hiroshi Ikeda)

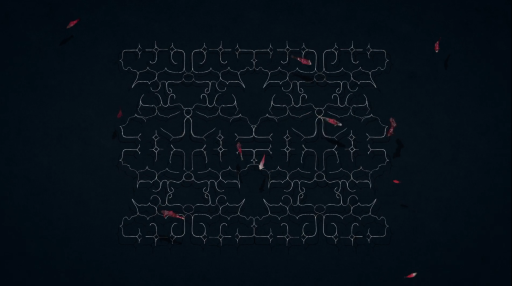

WH : La référence aux fractales est aussi la plus manifeste dans cette série à travers les dézooms systématiques. Ça ne fonctionne pas forcément comme de vraies fractales où normalement il y a une identité de motif à différentes échelles. C’est donc davantage une évocation des fractales. Dans un des épisodes de la série, Tetarape, le dézoom est tel que ça crée un moirage et ça fait apparaître un nouveau motif, ça génère du motif sur du motif.

Teratape (Sirki), 2019

BL : La mise en abîme produit un nouveau type de composition et ça se trouve en fabriquant, on ne peut pas vraiment le prévoir en amont. C’est une façon de reprendre le processus et les conclusions d’un film comme Rhizome et l’appliquer des films plus simples et beaucoup plus courts, avec en même temps des motifs plus précis. C’est presque un sujet d’étude.

On n’a pas parlé de la caméra à travers cette idée de dézoom, qui est un récurrent dans mon langage cinématographique parce qu’il permet évidemment de faire rentrer des éléments dans le cadre. Cette idée de multiplication et ajout est importante. Le cadre n’existe pas vraiment, il y a toujours du hors-cadre. En utilisant l’outil numérique et la caméra virtuelle, on se rend vite compte que l’espace cinématographique touche potentiellement l’infini parce que le monde virtuel n’a pas de fond. La caméra virtuelle parle de l’infinie profondeur de la virtualité. J’utilise la caméra de façon un peu flottante et dans un sens assez libre. Elle peut traverser les murs, elle n’a pas de physicalité, elle n’a pas de corps, elle est désincarnée. Elle est omnisciente.

Rhizome, 2015

GS : Désincarnée ou individualisée ? Ce dispositif qui fonctionne sans percevoir ses limites comme un électron libre, qui représente la caméra, est peut-être l’individu finalement. Tu opères un choix dans le chaos.

BL : Elle est surtout un outil dramaturgique en ce qui me concerne. Si, par exemple, dans Rhizome, le même panorama durait 2 minutes, 20 minutes ou 1 heure, ce ne serait pas le même film. C’est donc vraiment la caméra qui fait le film. La situation se développe avec un timing donné, avec un dezoom donné, et tout ça crée le film. Dans La chute, avec ce va-et-vient de la caméra, avec ces grands mouvements panoramiques, c’est la caméra qui fait le film et c’est la caméra qui fait le cinéaste. Les mêmes animations projetées dans un musée auraient complètement produit autre chose. Je ne suis pas sûr que la caméra figure un individu, la caméra est plus justement désindividualisée. Elle est une vision souvent extérieure au monde. Elle crée l’espace du cadre de cinéma comme l’idée de la fenêtre. Elle fait la séparation entre le public et le monde virtuel ou l’univers du film, à l’intérieur du film. C’est selon moi davantage un outil qu’une personnification.

La chute, 2018

Par contre, c’est contredit par le projet en réalité virtuelle, Ito Meikyū, parce qu’en réalité virtuelle, le spectateur est la caméra, il est le centre du monde.

Ito Meikyū (spectatrice)

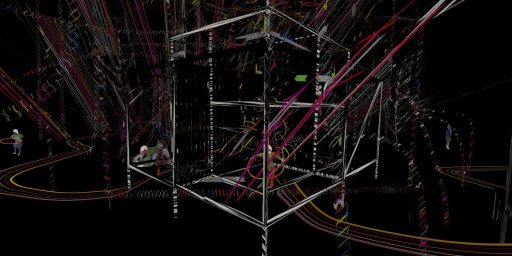

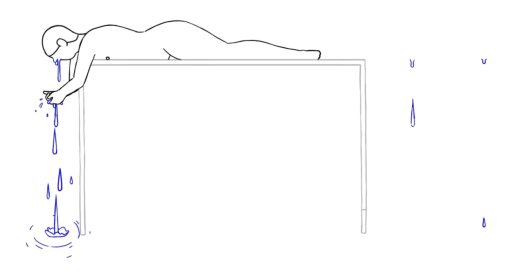

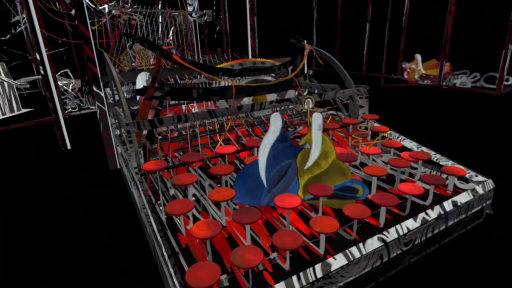

WH : J’ai eu la chance d’expérimenter l’installation Ito Meikyū à Paris. Dans la partie en réalité virtuelle, le spectateur se situe dans un rapport 2D-3D. Nous circulons dans un espace tridimensionnel où nous croisons des animations ponctuelles en 2D. Et la solution formelle qui permet d’intégrer ces dimensions réside dans le fait que les constructions que l’on rencontre sont des structures ouvertes. Ce qui, par ailleurs, fait sens, puisque nous accédons aux intérieurs des habitations et à l’intimité des personnages. À tel point que, pour regarder certains intérieurs et certaines animations cachées en partie par la structure, nous devons nous pencher, nous engageons notre propre corps, faisant de nous des espèces de voyeur par rapport à ces scènes intimes qui tournent en boucle.

Ito Meikyū au Drawing Lab à Paris

Ito Meikyū, 2024

Le parcours n’est pas identique pour chaque spectateur – c’est interactif – mais, pour ma part, j’ai terminé le parcours dans la salle dédiée à l’histoire du cinéma, où l’on passe du pré-cinéma à l’outil numérique en passant par un projecteur qui donne sur une salle de cinéma. On y voit une animation de couturières en train de visionner de la pellicule comme on peut le voir aussi dans les croquis préparatoires et les dessins exposés à l’entrée de l’exposition. L’expérience de réalité virtuelle est incroyable.

Ito Meikyū au Drawing Lab à Paris

Ito Meikyū, 2024

BL : Cette installation est un résumé de ma pratique de cinéaste, de plasticien, de vidéaste et de dessinateur dans un seul et même projet.

Tout le parcours que je viens de résumer, en évoquant les références au pré-cinéma jusqu’à aujourd’hui avec l’outil numérique, se retrouve dans ce projet et, notamment se matérialise par cette salle-là, qui se présente un peu comme un passage secret. On y voit même un film qui est par ailleurs une des scènes finales qu’on peut voir ailleurs dans le parcours si on arrive jusque là.

Ito Meikyū / Fil d’errance édité par Drawing Lab à l’occasion de l’exposition

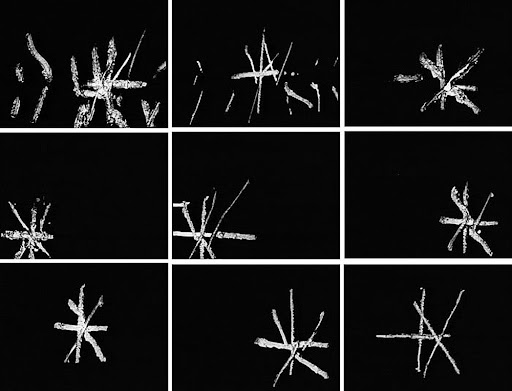

Ito Meikyū, line test de Capucine Latrasse & Agathe Sollier

La place de l’utilisateur ou du spectateur dans une œuvre en réalité virtuelle est évidemment complètement différente d’un film. On met en jeu son corps. On joue. En tant que créateur, je joue avec le corps du spectateur en le plaçant dans certaines situations et certains espaces. À tel endroit, il devra se pencher ou faire un pas de côté à tel autre. Le spectateur se sent à l’intérieur. Ça fait intervenir l’idée de la présence, qui n’est pas une dimension que j’ai abordée en cinéma. On sait que le public est présent en salle. On peut jouer sur des effets collectifs comme l’humour, quand le public rit. Mais pour ma part, je n’ai pas joué, jusque là, sur la présence des spectateurs dans mes films. Au contraire des installations vidéo où l’on joue sur la circulation, sur le déplacement et sur l’espace, comme dans Monade, où l’on passe d’un côté et de l’autre d’un tulle.

Monade, exposition à la Cinémathèque québécoise, 2022

En réalité virtuelle, c’est interactif, donc tout le monde ne fait pas la même expérience. Il y a plusieurs expériences dans une même œuvre, qui devient multifacette. Un peu à la manière de ce qu’on trouve dans un film comme Rhizome, où certains spectateurs suivent un personnage ou certains, d’autres personnages. J’ai toujours voulu proposer différents possibles dans un même film. La profusion d’images fait que notre cerveau et notre attention ne sont pas capables de tout capter d’un seul point de vue. Nous sommes dans un jardin dans lequel on cueille certains éléments sans pouvoir tout cueillir. Cette idée de manquer certaines choses, dans un trop plein, est toujours présente dans mes projets. En réalité virtuelle, il y a toujours un hors-champ ou une porte que l’on n’a pas prise, on sait qu’on aura toujours raté quelque chose. Cela crée une petite frustration et, en même temps, une fascination qui amène le spectateur à soit revenir, soit à partager son expérience avec une personne qui à vécu la même expérience [NDR : il y a deux casques VR dans l’exposition]. L’un a vu la salle du cinéma, l’autre, la scène des pleureurs, une autre, la scène avec le fœtus et le grand corps de femme, une autre encore, la scène du tissage avec une machine à coudre violente. Tout ça crée une série de possibles émotionnels et narratifs.

Ito Meikyū, dessin préparatoire

La solution 2D-3D n’a pas du tout été facile à trouver. Je viens de la 2D. La solution a été d’ouvrir les espaces. Les architectures, les arbres deviennent dès lors des lignes. L’aspect végétal et architectural dessine l’espace et les volumes ne sont pas éclairés mais simplement texturés. La texture est du dessin. Ils ont donc un rapport très proche aux personnages en 2D, pris eux-mêmes dans des multiplans, comme dans le banc-titre multiplans de Disney. Certains éléments s’interpénètrent comme des papiers froissés parfois ou des papiers torsadés qui deviennent du volume. La 2D devient volume.

Ito Meikyū, 2024

Éthann Néon : Dans la vidéo de l’installation, Ito Meikyū, j’ai remarqué qu’il y avait des animations extraites de précédents films qui reviennent, notamment Kyrielle, même plus anciens. Tu réutilises souvent des animations de précédentes œuvres et ce n’était le cas que pour Ito Meikyū ?

Kyrielle, 2011

BL : Je fais ça depuis quelques années. La première fois que j’ai repris une animation précédente, c’était dans le cadre d’un projet avec Angelin Preljocaj, sur Le lac des cygnes, tout simplement parce qu’il était intéressé par certains de mes films et j’ai fait une version d’Orogenesis. Ça avait à la fois un aspect pratique parce que ça me permettait de créer quelque chose de manière plus facile dans un projet hyper compliqué parce que le ballet dure 1h50 – j’ai travaillé 8 mois dessus, ce n’était pas facile – et ça m’a à la fois décomplexé du fait d’avoir une sorte de filmographie sacrée. Pourquoi des pièces qui existent depuis 2010, 2011 ou 2012 ne sortent plus ? Il y a des films qu’on ne regarde plus et que je ne montre plus non plus. Ils font quand même partie de mon parcours et dans un projet comme Ito Meikyū, ça s’y prête.

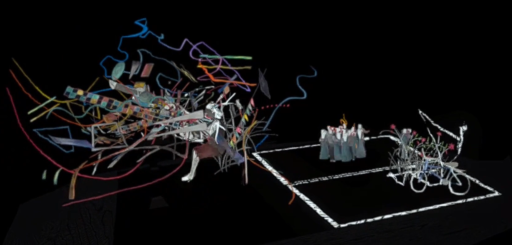

Le lac des cygnes d’Angelin Preljocaj (photos : JC Carbonne), 2021

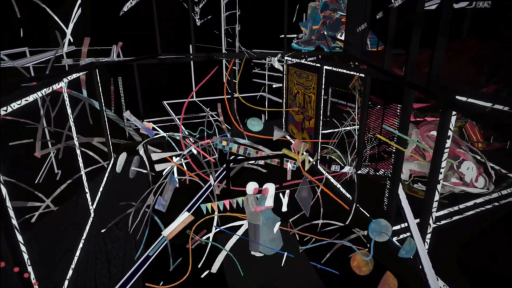

J’ai aussi fait quelques reprises dans le projet Glass house. Ça me permet de mettre en scène mon propre musée personnel. Ito Meikyū est une sorte de visite virtuelle d’un musée imaginaire dans laquelle je mets tout ce qui m’intéresse. La scène des jeux d’enfants fait référence à Kyrielle. Il y a une scène assez violente qui pourrait référer à La chute. D’autres scènes évoquent Rhizome. J’utilise des techniques similaires, le dessin animé en l’occurrence. Comme je le disais au début, il s’agit de réengager, de refaire – l’éternel retour – je refais les mêmes choses et je les referai encore toute ma vie. C’est le drame de ma vie [humour]. Mais en essayant de refaire tout en allant de l’avant – c’est plutôt une spirale.

Dans Glass house, j’ai réutilisé certaines structures, ou des architectures – similaires à Ito Meikyū d’ailleurs – et j’ai aussi réutilisé un ancien projet qui s’appelle Danse macabre. Je fais des ponts entre différents projets. Par contre, je change toujours ces emprunts, je ne les reprends pas tel quel, je fais des versions.

Si je reprends un des titres de Deleuze, Différence et répétition, c’est vraiment ça : comment recréer à nouveau différemment avec la même chose.

Danse macabre (détail), 2013

Glass house, 2023

ÉN : Comment ces concepts philosophiques – caverne, monade, rhizome… – entrent en compte dans tes travaux. Est-ce qu’ils préexistent. Les inspirations viennent-elles de lectures philosophiques ou arrivent-elles en cours de processus, ou même après coup ?

BL : Quand j’étais étudiant aux Beaux-Arts et ensuite en animation, j’avais moins de références, j’étais plus naïf. Ça m’a pris un certain temps avant de lire Deleuze. À présent, ça fait une dizaine d’années que je suis bien ancré dans cette démarche de lecteur et de recherche. Au moment de Kyrielle, je n’avais pas lu Deleuze. Des amis m’ont conseillé de lire Rhizome ou Borges et cetera. J’ai commencé tardivement à lire tout ça. Ces lectures ont constitué un nouveau tremplin. On parle de quelque chose qui est très personnel et, au fur à mesure des projets, j’essaie de découvrir des œuvres et des auteurs et de créer un nouveau souffle, une nouvelle envie. Et la philosophie m’y aide. Ce sont des sujets d’études selon moi.

Rhizome référait directement au chapitre éponyme de Mille plateaux de Deleuze et Guattari.

Rhizome de Gilles Deleuze et Félix Guattari, 1976

La chute n’avait pas forcément un fond très tenu sur le plan philosophique, c’est plus Dante qui est déjà très profond.

Pour Monade, je suis revenu à Deleuze avec son ouvrage Le Pli. Leibniz et le Baroque. Souvent Deleuze n’est pas loin. J’aime particulièrement Logique de la sensation, une lecture de l’œuvre de Francis Bacon.

Et si on regarde Ito Meikyū dans la perspective de Francis Bacon, il y a peut-être quelque chose…

Logique de la sensation de Gilles Deleuze, 1981

Zepe : Dans Les Tarahumaras, Antonin Artaud fait remarquer que si l’on accélérait les mouvements des nuages, ça ressemblerait exactement à la danse des indiens pendant leur rituel. Penses-tu que tout se répète dans un univers immense de formes, dont on ne sort pas ?

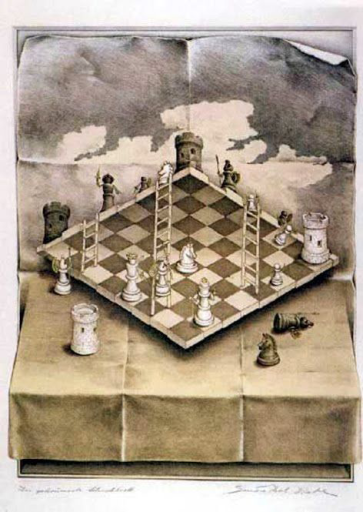

J’ai pensé à un dessin d’Escher, que tu connais, j’imagine, avec un jeu d’échec : à un moment, il installe une rupture, c’est-à-dire que tout bascule.

Jeu d’échec de M. C. Escher, 1940

Dans Free radicals, le réalisateur Len Lye crée des boucles. Dans un film moins connu, Particles in space, des points génèrent une succession de formes en boucle puis Lye établit un état de rupture sans lien avec ce qui précède.

Peux-tu concevoir, dans ton travail, à travers tout ce que permet le numérique en termes de répétition, de motif, de filtre, un dispositif qui romprait avec tout ça ?

J’ai l’impression que tu es fasciné par les systèmes clos qui, même en évoluant, en se transformant et en s’élargissant, débouchent toujours sur un espace fermé.

Free radicals, de Len Lye, 1958

BL : C’est la bataille entre le l’ordre et le chaos. Créer du chaos, de l’aléatoire, en animation, de manière manuelle, avec des dessins ou ce genre d’outil, est extrêmement compliqué, voire impossible. On rentre dans une démarche de mathématicien, en créant une équation qui ne crée pas de répétition, qui est toujours en train de trembler. L’ordinateur peut faire toutes les simulations – des sphères, des nuages… – et explorer ce qui serait hors de contrôle. Je n’y arrive pas. J’y ai pensé plusieurs fois évidemment. J’arrive à faire des boucles, j’arrive à casser des boucles mais ensuite, soit ça débouche sur une nouvelle boucle, soit l’animation s’effondre et j’enchaîne avec une autre boucle. C’est toujours en circuit fermé. En dessin, je n’ai pas de solution conceptuelle ou même technique de réalisation pour exploser ça. Il faudrait que je regarde le film de Len Lye. Avec l’ordinateur, on le fait. J’essaie de m’en approcher : les systèmes de particules, les animations aléatoires, etc. Dans Any road ou Glass house, ça joue avec l’intelligence artificielle.

Any road, 2016

GS : Dans Metastasis, Xenakis a essayé de reproduire les mouvements et la propagation des sons pendant des manifestations.

BL : Un film comme Orogenesis procède du chaos tout de même. Les montagnes n’ont pas été animées image par image en sachant exactement ce que ça allait donner. Le film joue sur le contrôle du chaos pour que ça rentre dans un film. J’aurais pu faire une multitude d’expérimentations et arriver à un point où je n’arrivais même pas à filmer ça. Il se trouve que ça a réussi. J’ai fait une première tentative qui n’a pas fonctionné, j’ai laissé tomber pendant un an et demi et je l’ai refait.

Dans mon projet, il y a cette ambivalence : les systèmes fermés, l’enfermement et la machinerie sont des thématiques importantes. Je sais très bien que c’est une vision un peu simpliste du monde parce que le monde n’est pas d’une machine. Le monde est plutôt fait de succession de stabilité et d’instabilité. J’aimerais arriver à signifier ça ou à l’approcher. Orogenesis en était une des tentatives. Je ne dis pas que c’est réussi.

Orogenesis, 2016

Z : Quand on travaille avec l’intelligence artificielle pour écrire un scénario, on introduit toutes les données et le système fait des propositions en jouant avec ce qui existe. Mais il y a toujours souvent un empêchement à passer un niveau d’interprétation autre. C’est-à-dire qu’il manipule toujours ce qui existe déjà. Il peut même donner des idées qui seraient assez conventionnelles et qui pourraient être écrites par d’autres scénaristes sur le même sujet mais le problème c’est que ça ne propose aucune disruption. Le film de Len Lye propose un état de rupture.

Tu parlais de Logique de la sensation. Quand un peintre peint, il accumule des couches et, s’il peint avec une certaine intensité, il peut y avoir des états de rupture.

BL : Bacon peignait dans l’obscurité ou, en tout cas, essayait de ne pas regarder totalement ce qu’il faisait. Il utilisait les traces, les imprévus, il cherchait à ne pas être dans la figuration et Deleuze avance l’idée de la sensation, de sortir de la figure. Mais ça, c’est extrêmement difficile ! Ma manière de faire consiste à créer une tension entre la figuration et l’abstraction, qui se retrouvent tout deux dans mon projet artistique. Il y a un craquement qui se passe entre les deux. Quand une forme, même dans un film narratif, débouche soudain sur une scène presque totalement abstraite, elle crée cette rupture formelle et même émotionnelle. On ne peut plus se raccrocher au symbolisme que peut revêtir la figure. C’est l’abstraction qui devient un symbole en soi : noir, blanc, couleur, asséré, fluide. Cela influence énormément la façon dont on reçoit ça. C’est là que j’opère une rupture. Il y a une rupture entre le cinéma classique et un cinéma expérimental ou même un cinéma de plasticien. Au sein d’un même film, je ne pense pas avoir totalement opéré une rupture complète.

Le lac, 2021

GS : Comment s’est passée la collaboration avec l’orchestre dans Glass house ? Qu’est-ce qu’il a précédé : l’image ou la musique ? Pour Le lac, y avait-il un cahier de charge concret de la part d’Angelin Preljocaj ?

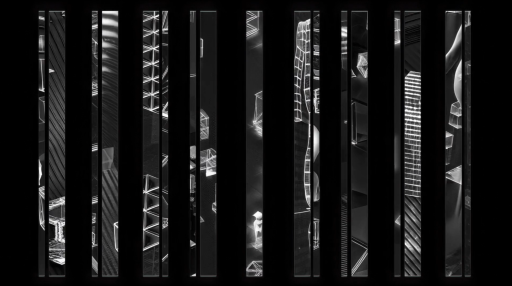

BL : Glass house est une sorte de commande, commande et carte blanche à la fois. La musique précède. Lucas Fagin, le compositeur, m’a contacté il y a quelques années en disant qu’il avait un projet de concert avec l’Ensemble Cairn qu’il voulait accompagner d’une vidéo. Ça durait 40 minutes. J’ai vu son univers de science-fiction psychédélique et ça m’a plu. On s’est bien entendu et il m’a dit que je pouvais proposer ce que je voulais. J’ai sorti le projet Glass house d’un de mes tiroirs, dans mon ordinateur. Je lui ai montré ce projet Glass house, qui était un projet de film à l’origine et que je ne savais pas trop comment réaliser pour en faire une scénographie.

Pour la petite histoire, il y avait un scénario de Sergeï Eisenstein, qui s’appellait Glass house et qui m’a donné envie de réaliser ce projet.

Glass house – Du projet de film au film comme projet de S. M. Eisenstein, Les Presses du Réel, 2009

J’ai adapté ce projet à la commande qui était un concert. Mais j’étais très contraint par la musique parce que la création est d’abord musicale et j’ai reçu, au fur et à mesure de la création, des maquettes, au format MIDI, de la musique, sur lesquelles je me suis adapté de façon acrobatique. C’était un ping pong avec le compositeur. La temporalité, et le fait qu’il y avait neuf parties, vient de la musique. Ainsi que l’aspect stroboscopique et très découpé du son. Je fais d’ordinaire de longs plans assez fluides et sans trop de ruptures. J’ai mis très longtemps à faire des cuts dans mes films, presque image par image, c’est vraiment radical. Dans Glass house, il y a des cuts partout. Le concert a eu lieu deux fois et un an plus tard moi j’ai adapté ce projet pour que ça soit aussi un film. C’est un peu le chemin contraire : nous avons pris les enregistrements et nous avons changé quelques quelques compositions et quelques vidéos pour que ça ressemble davantage à un film et non plus une scénographie.

Glass house (concert), 2023

Avec Preljocaj, sur Le lac des cygnes, il s’agissait d’une scénographie en vidéo, c’était plutôt un décor, j’avais une mission de décorateur en vidéo pour un ballet de 1h50. Le cahier des charges consistait à respecter la vision du chorégraphe. Nous avons transposé Le lac des cygnes dans une période moderne. Au lieu que ce soit le palais habituel dans le premier acte, c’est une scène de ville qui ressemble à New York. Dans le deuxième acte, la scène sur le lac devient une scène sous le lac, sous l’eau, avec une usine sur le lac, parce que chorégraphe projetait d’ajouter une dimension capitaliste et d’écologique dans cette fable. Le défi reposait sur le fait que l’animation ne prenne le dessus sur la danse parce qu’il se trouve que la vidéo projetée en grand format sur scène est très puissante. Quand on met une vidéo derrière des danseurs, si elle est trop puissante et trop prenante, le spectateur ne regarde plus la danse. Et le chorégraphe m’a de temps en temps tapé sur la tête pour que je ne prenne trop de place et que je reste à ma place c’est-à-dire celle du décorateur, du scénographe. Les séquences vidéo sont donc très lentes.

Le lac des cygnes, 2020

J’ai adapté ces vidéos en installation vidéo sous forme de diptyque, qui ne s’appelle plus que Le lac, dans un tout autre dispositif que pour une salle de du théâtre, avec une nouvelle création sonore.

C’est vrai que c’était une création assez contrainte avec un sujet contraignant et un timing contraignant. Mais c’est toujours une manière aussi d’avancer et de tester des choses, de rentrer dans l’univers d’un autre pour essayer de se retrouver soi-même chez l’autre.

Le lac, 2021

GS : Glass house est différent en termes plastiques par rapport aux autres films, comme Kyrielle ou La chute, qui proposent des éléments graphiques dessinés, avec une facture humaine qu’on peut ressentir émotionnellement. Dans Glass house, il est difficile de deviner le mode de fabrication. Or, l’effort nécessaire à la réalisation d’un film a une valeur dramaturgique. Dans le cinéma classique, nous connaissons la célèbre formule personnage/objectif/obstacle : un personnage a un objectif, il fait des efforts et on s’identifie à lui pour dépasser l’obstacle. On peut dire la même chose pour un dessin : un dessin nous touche parce que nous y décelons une lutte avec la matière, avec la forme. Un dessin risque d’être raté et s’il est réussi, ça nous touche. Par contre quand on n’arrive pas à deviner cet effort, parce que c’est un processus mécanique, même si c’est une prouesse technologique, on peut ne pas se sentir concerné émotionnellement.

BL : J’aime faire les choses à la main et aussi ne pas les faire à la main, j’aime les deux. Si, par exemple, on établit un rapport de difficulté entre Kyrielle et Glass house, c’est beaucoup plus difficile de faire Glass house. Kyrielle est un projet qui m’a pris un mois et demi de travail pour 300 dessins. Glass house m’a pris presque un an. Il y a en plus une part de recherche sur des outils que l’on ne connaît pas. Le schéma personnage/but/difficulté fonctionne dans un film mais pas en tant que cinéaste. Les spectateurs voient des films et sont soit touchés et intéressés, soit pas touchés. Personnellement si un cinéaste a passé 10 ans à faire un mauvais film, ça m’est égal. Dommage pour lui. Alors que s’il a passé 10 minutes à réaliser un film incroyable – ça peut arriver, je n’arrive pas à faire ça – ça ne me dérange pas à partir du moment où le projet touche par ce que ça dit et ce que ça développe. Je conçois le labeur de l’animation ou du dessin, j’aime aussi voir quand les réalisateurs s’engagent dans une technique en restant sur une manufacture à l’ancienne. J’aime dessiner sur du papier parce que je n’ai pas d’habileté à dessiner sur tablette. J’aime la matérialité du dessin, le sentir et utiliser des encres, de l’eau, jouer avec la dilution et les superpositions. Je ne le fais pas pour apporter une valeur ajoutée en termes de temps de travail ou de difficulté. Je le fais plutôt pour apporter une facture artisanale qu’on obtient pas avec un ordinateur, avec ces imperfections et cette matière qu’on ne peut pas reproduire, en tout cas jusqu’à aujourd’hui, avec un ordinateur.

Glass house, 2024

GS : Imaginons que quelqu’un trace une ligne de 2 mètres, parfaitement droite, à la main, avec un crayon et imaginons la même ligne réalisée industriellement. La première ligne me touche émotionnellement par la performance de l’artiste, de l’exécutant, c’est un tour de force, tandis que l’autre me laisse indifférent parce que c’est mécanique. Dans Glass house, malgré le fait que tu aies passé beaucoup de temps, je n’avais pas vraiment d’informations sur l’effort que ça a exigé.

BL : Tout n’est pas automatisé. Mais je comprends. Nous ne sommes pas évidemment touchés de la même manière si une calligraphie est faite graphiquement de façon manuelle ou avec une imprimante. L’acte humain et l’artisanat induit un rapport personnel et direct avec l’artiste. Dans le cadre d’un film, cet aspect est moins présent que dans un espace d’art contemporain où l’on peut avoir une explication, une médiation sur le fait que, par exemple, cet artiste a réalisé une ligne de 2 km au stylo. L’acte de l’artiste et sa méthode sont imbriquées dans dans le projet artistique. Quand on dessine un projet en 2D ou si l’on fait un film en stop motion, c’est aussi imbriqué mais c’est moins appuyé. On parle davantage de la qualité émotionnelle du film. Autrement on ferait le débat contraire, c’est-à-dire opposer les techniques traditionnelles et les techniques nouvelles. Même pour la 3D, qui n’est plus une technique récente. Le film Flow, qui a bien marché au cinéma, est une prouesse technologique mais ce n’est pas de ça dont les gens parlent. La même prouesse technologique au service d’un – entre guillemets – “mauvais” film, on dirait “dommage voilà un film raté”.

WH : Il y a une ambiguïté dans la question de Georges. Dans certains milieux de l’animation, on constate une envie d’éprouver la sueur de l’auteur, ce qui relève d’une forme de romantisme qui est décorrélé de la qualité d’un film. On voit effectivement dans Glass house les procédés typiques de ce qu’on a pu voir ces dernières années avec les outils d’”intelligence artificielle”, qu’on nourrit avec toute une série de photos, avec un corpus d’images et qu’on peut d’ailleurs plus ou moins maîtriser. Donc effectivement le côté automatisé est davantage prégnant dans Glass house.

BL : Oui, Glass house est plus désincarné, c’est un projet dystopique sur l’utilisation de la technologie et l’architecture de verre qui est le panoptique. J’utilise l’image du verre comme une métaphore du numérique. Le projet comporte sa propre critique. Il fait la critique de son propre médium. Je comprends les critiques sur le médium parce que je suis venu le premier à les faire.

Glass house, 2024

GS : Ce n’était pas une question de critique de ma part simplement mais la volonté d’amener la discussion sur la question des paliers, des étapes. L’écriture commence comme peinture. La peinture crée l’écriture par une simplification et une banalisation. Avec l’écriture, on peut obtenir la littérature qui est autre chose que la peinture. Mais ça produit des émotions. On ne sent plus l’effort primitif de la peinture, du manufacturé mais la dimension mécanique et automatisée. C’est un palier qui peut déboucher sur autre chose.

BL : Je continue à développer des projets “traditionnels” entre guillemets mais ces projets ont une limite, celle de ma main et de mes capacités graphiques. Dans le projet en réalité virtuelle, Ito Meikyū, j’ai repoussé cette limite. C’est toujours avec l’aide de l’ordinateur, une technique qui maintenant n’est plus nouvelle. Je n’ai utilisé l’intelligence artificielle que pour Glass house, ça fait un an et demi que je n’y touche plus. On peut créer des images très banales avec ces outils-là mais si un créateur ajoute de la pensée et même ses propres techniques personnelles, ça devient un outil supplémentaire. On pourrait créer un dessin, demander à l’intelligence artificielle de faire une version de ce dessin et le redessiner ensuite. On peut jouer avec l’intelligence artificielle comme on jouait autrefois avec le photomontage. C’est juste que l’outil est différent, il peut automatiser et créer des variations infinies. Glass house était une première tentative radicale et un peu provocatrice, où j’y mélange d’ailleurs mon travail d’animateur. Il y a des parties complètement animées par moi, d’autres complètement animées par l’I. A., d’autres qui le sont moitié-moitié. On a du mal à savoir lesquelles. Je trouve cette ambiguïté intéressante.

Glass house, 2024

ÉN : C’est paradoxal de retrouver le chaos avec le numérique dans le sens où fondamentalement l’outil n’est pas aléatoire, même quand on fait appel aux commandes aléatoires d’un programme, ce n’est par essence pas aléatoire. On peut beaucoup plus rapprocher le dessin automatique de l’aléatoire, qui relèverait – entre guillemets – du “chaos”.

BL : Si je mets de l’eau sur un papier puis de l’encre, ça ne fera jamais la même chose, c’est l’expérimentation du chaos en direct. Dans un film, nous ne le percevons pas forcément sauf si une voix off évoque le chaos. Il y a d’une certaine façon des milliers de taches d’encre dans le film, des milliers de chaos mis les uns derrière les autres. Sauf que ce n’est pas ça qu’on apprécie dans le projet du film parce que les lignes et les formes sont très contrôlées. Même si on peut la faire tous les jours cette expérimentation du chaos, au moment où je fabrique un film, il y a une volonté de contrôle, comme pour la marche d’un personnage où l’on contraint la matière à produire une forme définie et, dans cette contrainte, on perd cet aspect fondamental de la matière.

ÉN : Dans les films de Stan Brakhage, on est entièrement dans la tache et, pour le coup, l’image semble chaotique.

Dog star man de Stan Brakhage, 1961-64

BL : Oui. Je suis davantage un cinéaste du contrôle, comme un horloger qui crée de petites machines que je suis toujours très heureux de fabriquer. Mais j’ai aussi cette frustration de me dire qu’au fond je suis juste un mécanicien. Cette machinerie est au service d’un sujet, elle libère une forme de poésie. Au-delà de la mécanique et de la dimension optique, nous sommes en tant que spectateurs touchés, bousculés. L’ambiguïté des images produit aussi ces émotions. Dans Ito Meikyū, certains spectateurs trouvent une scène drôle, d’autres trouvent la même scène gênante et d’autres, triste. J’aime ça. Je propose des projets multivers, multifacettes. Évidemment chaque regardeur fait le film, c’est le regardeur qui fait l’œuvre, comme a dit Marcel Duchamp.

Ito Meikyū, dessin préparatoire

ÉN : Au niveau de l’écriture, à quel moment tu décides de la durée du film. Par exemple, pour Rhizome, à quel moment tu décides que la caméra interrompt son dézoom.

BL : Au moment de concevoir Rhizome, je pensais que ça durerait 10 minutes. Au final, il en fait 12. Je pensais que La chute durerait 12 minutes, ça dure 14 minutes. Cette différence vient du feeling, du ressenti. Trouver le timing idéal d’un film n’est pas quelque chose que je peux écrire ou storyboarder. Il faut que je le fasse pour savoir. La musique aide parfois. Ça m’est arrivé de demander au compositeur Daniele Ghisi de faire une improvisation pour le début de La chute et ça m’a permis de fixer le timing.

On se donne aussi des contraintes. Rhizome, qui est un peu minimal, dure 12 minutes, est-ce que 20 minutes aurait été mieux ? Je ne pense pas. Comme je travaille beaucoup sur des cycles, le temps n’est pas donné, il est à choisir. Je ne suis pas contraint par l’animatique ou par le nombre de dessins par seconde que je dois faire. J’ai encore un espace de liberté, à savoir celui de la caméra, du temps de filmage. Et c’est rare en animation. À chaque projet, je ne sais pas combien de dessins je vais faire et je ne sais parfois pas non plus combien de plans je vais faire. Je travaille plutôt en termes de force que dans une logique où l’on remplit les cases d’une animatique. Je ne peux pas découper en minutage. J’utilise souvent l’image du voilier, c’est à dire qu’en fonction de la taille de ma voile et du vent, j’arrive à l’endroit où je veux et parfois je m’arrête plus tôt, parfois je vais plus loin que prévu, en fonction des moyens : plus d’argent, moins d’argent, plus d’équipe, moins d’équipe, et en fonction de mon énergie personnelle aussi.

Rhizome, 2015

ÉN : Tu délègues beaucoup l’animation ? Ou une partie ? Comment gères-tu ça, dans la mesure où tu es dans ce processus constant de devoir jauger, par exemple, la durée d’une boucle avant qu’elle ne s’évanouisse.

WH : On peut voir mentionné·e·s les collaborateurices dans le générique comme Capucine Latrasse par exemple.

BL : Quand j’étais étudiant, je faisais évidemment tout tout seul. Je faisais tout : j’étais à la fois animateur, auteur pour l’écriture et la recherche graphique, technicien pour le compositing, à l’exception du son. À partir de Rhizome, j’ai commencé à travailler en équipe et à déléguer. J’avais une animatrice et parfois quelqu’un pour l’encrage à la main déconnecté de l’animation. Dans Rhizome, c’est encré et animé en même temps. Dans La chute, c’est animé au trait puis encré séparément par des étudiants auxquels je donne un encrage-type puisque ce sont des tâches répétitives qui n’exigent pas une énorme expertise, c’est juste un apprentissage d’une semaine pour un dessinateur ou une dessinatrice.

J’aime aussi travailler avec des animateurs et animatrices qui ont leur propre style et leur propre force. Je ne suis pas un très bon animateur d’acting, ma spécialité est plutôt la fluidité des animations, certains effets spéciaux comme animer des plantes, des bâtiments où même des personnages mais comme des constructions plutôt que dans des situations. Capucine Latrasse a animé certaines situations de manière plus fine que je ne l’aurais fait.

Ito Meikyū, line test de Capucine Latrasse & Agathe Sollier

Ma recherche sur le timing est différente puisque souvent les animateurs et animatrices travaillent sur des poses-clefs alors que je conçoit des animations “straight”. Ne pas avoir le même style permet de varier les styles d’animation dans un même projet. J’essaie justement de ne pas toujours imposer mon style mais plutôt d’utiliser la force de leur proposition pour créer une plus grande variété dans le projet.

Dans Ito Meikyū, il y a beaucoup de 3D et de programmation.

Ito Meikyū, line test de Ryo Orikasa

GS : C’est peut-être secondaire mais quel type d’outil utilises-tu ? Unity, After Effect, l’intelligence artificielle…

BL : Pour un projet en dessin, on anime sur papier sur table lumineuse, sauf si c’est un animateur-animatrice qui préfère le dessin sur tablette, mais l’encrage final se fait sur papier. On numérise les séquences, traitées sur Photoshop et compositées sur After Effect. Pour Ito Meikyū, la modélisation et le placement ont été réalisés dans Blender. Le tout – animations 2D, animations 3D, modélisations, programmation et son – est assemblé dans Unity.

Ito Meikyū, 2024

Dans Glass house, l’intelligence artificielle était utilisée dans certaines sections, j’ai expérimenté et rédigé des prompts dans Stable Diffusion et ça générait une avalanche d’images dont j’ai utilisé à peu près 30 % dans une logique de montage. Utiliser un simple prompt générait des images décevantes. Je créais plutôt des animations que j’envoyais dans le programme à qui je demandais de les modifier. J’ai aussi alimenté le programme avec des vidéos que je n’avais pas réalisées, comme Metropolis de Fritz Lang et du found footage que j’ai modifié avec l’intelligence artificielle. Des parties ont complètement été réalisées sur Blender. J’ai parfois utilisé des images générées par l’intelligence artificielle, que j’isole et que je recomposite. Ces images deviennent des textures que je réanime dans Blender.

GS : Blender porte bien son nom : ça mouline.

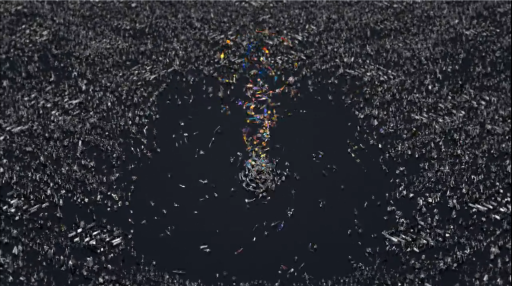

WH : Je reviens sur les thématiques. On a évoqué la solitude. Les personnages ou les particules fonctionnent sur eux-mêmes, dans leur propre boucle, et sont pris dans un jeu de motifs plus large, les personnages forment une foule. Cela crée une tension entre des personnages qui sont repliés sur leur cycle de mouvement et le fait de faire masse en constituant un ensemble, en devenant le motif graphique d’une tapisserie, auquel s’ajoute un jeu de compositing qui fait que ça se superpose et se remélange. Donc si la solitude constitue une thématique, la psychologie des foules, qui a été conceptualisée à la fin du 19e, entre aussi en jeu.

Kyrielle, 2011

BL : Je ne me suis pas beaucoup renseigné sur la psychologie des foules. Mais les effets de masse ont leur importance dans mon travail. Ça vient de mon goût pour Jérôme Bosch. On est toujours entre la cellule isolée et la globalité. Chaque cellule isolée existe par elle-même et à sa propre force mais elle existe en même temps dans une globalité, comme, par exemple, dans Rhizome, un paysage ou, dans La chute, un défilé. Dans Ito Meikyū, on pourrait parler d’une encyclopédie ou de l’idée de collection et du rapport des éléments entre eux dans la collection.

Ça permet de faire réagir les éléments ensemble à la manière d’un chimiste. C’est du collage. Ils auraient pu être séparés mais ils sont ensemble, et ils créent un groupe et, du groupe, ils créent un autre groupe, puis un surensemble.

Le jardin des délices (triptyque) de Jérôme Bosch, 1503-1504

Z : Est-ce qu’il est possible d’identifier des patterns dans les films de Stan Brakhage ou est-ce le spectateur qui projette un ordre dans ce chaos ?

BL : Il travaille sur le film lui-même et le film lui-même est une structure liante, hyper structurante.

ÉN : La sensation de chaos se situe chez le spectateur ou la spectatrice parce que la démarche est très cadrée de sa part comme on peut le lire dans Metaphors on vision, où l’on comprend ce qui l’a amené là avec un fil de pensée très logique et pas du tout chaotique.

Metaphors on vision de Stan Brakhage, 1960

VG : Le chaos est une question d’échelle. Si on regarde les particules, elles semblent très chaotiques, si tu recules tu vois un nuage homogène.

Je rapproche pour ma part le travail de Boris aux Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach dans une perspective mécanique – d’ailleurs tu t’es défini comme horloger. Je me suis juste demandé si ça ne te manquait pas de ne pas pouvoir dire quelque chose plutôt que de proposer une mécanique dont tu es le générateur ? Dans ses messes, Bach s’autorise beaucoup d’improvisation, il y avait alors un côté plus émotionnel, qui transparaît peu dans tes films, sauf peut-être dans Ils tournent en rond, qui est humoristique. J’ai l’impression que tu prends rarement position sur le monde et que tu nous présentes un univers où l’on est peut-être intellectuellement fasciné, mais le créateur que tu es disparaît.

BL : Oui. Ce n’est pas vrai pour tous les projets. Même dans La chute, il y a des choses qui sont dites, qui sont personnelles, qui sont la peur de la disparition, il y a une dimension écologique.

Mon dernier projet, Ito Meikyū, est plus émotionnel et personnel, avec l’idée de la naissance notamment, avec la peur de la perte d’un enfant. C’est vrai que je ne suis pas un conteur d’histoire sauf pour mes filles. Ce n’est pas très présent dans mon projet cinématographique mais je m’intéresse cependant au cinéma, aux narrations et à la littérature. J’ai essayé il n’y a pas si longtemps de créer un scénario plus narratif mais j’ai des difficultés à le faire et à structurer mes récits.

Mais chaque projet amène des émotions particulières si on les voit sur un écran de cinéma plutôt que sur un écran d’ordinateur. Ils ne parlent peut-être pas de moi mais ils parlent d’une condition de l’humanité. C’est distant mais ce n’est pas totalement déconnecté. Ce n’est pas totalement formaliste. On peut faire une critique du formalisme et, parfois dans l’art contemporain, certaines choses ne nous plaisent pas parce qu’on ne comprend pas, il faut décrypter, aller lire le cartel pour comprendre la démarche de l’artiste. Je suis dans une démarche intermédiaire où on n’a pas besoin de lire le petit texte pour comprendre les œuvres et on peut se laisser. Francis Bacon n’explique pas ses figures ambigües en métamorphose, mais ça nous parle et ça nous permet de nous projeter dans ses histoires. Pour La chute, certains spectateurs ont dit que ça parle de la maladie, d’autres, de la disparition du monde végétal. On peut projeter beaucoup de choses, j’aime cette idée de multi-narrativité.

Ito Meikyū, 2024