THEORY

MASTERCLASS

ÉCRIRE L’ANIMATION : ANDREA MARTIGNONI

Zepe : Tu fais souvent des ateliers ?

Andrea Martignoni : J’aime beaucoup travailler avec les étudiants en animation, pas avec des étudiants en son, parce qu’évidemment ils pourraient être plus compétents que moi.

En animation, ce peut être intéressant de proposer une façon différente de concevoir le son. Mais ça ne dure que 3 à 5 jours maximum.

Georges Sifianos : Pour commencer avec une question générale, comment s’intègre votre travail dans la réalisation des films : est-ce que vous êtes contacté dès la conception d’un projet, avant même que les images n’existent, ou est-ce que vous intervenez après, sur des images existantes ? Bien sûr cela peut être différent d’un film à l’autre…

AM : Ça dépend des projets. Certains me demande de commencer à travailler avec l’animatique. C’est une chose que je n’aime pas trop faire dans le sens où c’est mieux de travailler sur le rythme et sur le montage déjà finalisés parce qu’on ne doit pas refaire la synchronisation, et parce que pour moi la technique qui va être utilisée va me donner beaucoup d’idées. Ça m’est arrivé plusieurs fois de travailler sur le film presque fini et des fois sur le montage final. Mais j’ai parfois commencé la trame sonore avant le film, du son vers l’animation, parce que que j’ai eu une proposition qui m’a beaucoup touché, ce qui qui a changé mon point de vue sur le son en animation.

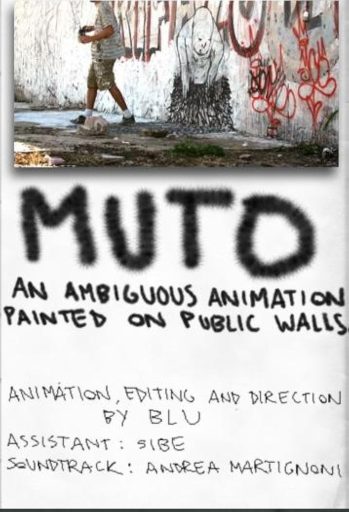

Fino de Blu (2009)

Ça m’est arrivé lorsque j’ai travaillé pour la première fois avec Blu. Ce n’était pas un film qu’il a réalisé sur des murs. Le film s’appelle Fino. Il m’a demandé quand on s’est connu la première fois de faire 2 minutes 30 de trame sonore sans rien savoir du film et lui-même ne savait rien du film. C’était une sorte d’improvisation sonore et visuelle. Alors j’ai fait 2 minutes 30 avec des sons que j’avais dans mon ordinateur en essayant de faire une trame sonore narrative dans le sens où il y avait une progression mais sans en connaître l’histoire. Blu a fait le film à partir de cette trame sonore. Ce n’était pas de la musique mais des bruitages. Ce film est selon moi extraordinaire, un très petit film mais très beau. Et je trouvais ça très intéressant, ça m’a beaucoup touché par rapport aux ateliers autour du sons en animation avec les enfants, avec des professionnels ou des étudiants en animation : commencer avec le sons pour arriver à l’animation. Ça débouche sur un processus plus rapide, surtout avec les enfants, à partir de rythmes, de sons de références.

GS : Il peut y avoir plusieurs approches de la musique : un simple accompagnement, un vrai dialogue entre la musique et le film, ou encore quand la musique prend l’initiative et guide le film… Nous avons visionné 7 films avant cette rencontre, pouvons-nous parler plus concrètement des collaborations avec leurs réalisateurs ? Par exemple, comment avez-vous travaillé pour le film La Testa tra le Nuvole de Roberto Catani, ou encore, est-ce que la voix préexistait dans le film Happiness d’Andrey Zhidkov ?

AM : Ça arrive qu’on me propose les films déjà terminés. Si ça me plaît, je parle avec le réalisateur et je tente de comprendre si il a une idée précise pour le film ou s’il me laisse faire ce que je veux, comme c’est arrivé des fois, avec une liberté absolue. Ensuite, nous parlons du résultat et des changements qu’évidemment il va suggérer.

Concernant la question de la composition et de la musique, je ne me considère pas comme un musicien ou un compositeur de musique, entre guillemets, “classique”. Je ne peux pas composer pour un quatuor ou pour un orchestre. J’aime être responsable du son du film. Ça dépend du projet de film. Je suis capable de faire une composition électro-acoustique qui utilise quelquefois de petit instruments de musique ou je peux demander à des musiciens de faire certaines choses. Mais j’utilise beaucoup d’enregistrement réalisés sur le terrain : des bruit, des sons faits avec des objets et des bruitages. Ce que j’aime le plus faire, c’est un mélange de tout ça. Pour Happiness, ou les trois collaborations avec Blu sont de bons exemples de ce que je j’aimerais toujours faire quand je fais la bande sonore d’un film.

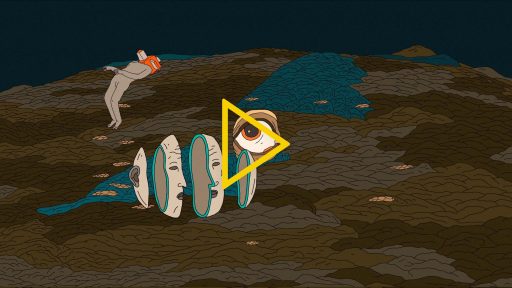

Happiness d’Andrey Zhidkov (2020)

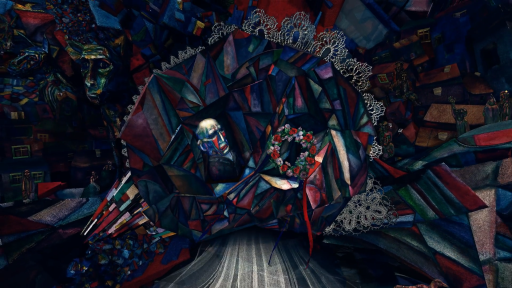

Pour Happiness, Andrey Zhidkov m’a demandé de travailler sur le film un peu à la dernière minute. Il avait presque terminé le film et la voix était déjà enregistrée. Je ne m’occupe pas du mixage, je m’adresse à un mixeur ou à celui proposé par la production, avec qui je travaille en studio. Dans ce cas-là, s’il n’y avait pas l’argent, Andrey travaillait avec un ami. Ce n’était pas évident, c’était juste avant la guerre en Ukraine. J’ai travaillé gratuitement pour ce film, parce que je l’aimais beaucoup. Le début du film devait être assez fort. Le film est assez éclectique au niveau visuel, c’est assez intéressant. À ce moment-là je ne pouvais pas rentrer en Italie parce que j’habite Berlin. Ce n’était pas évident de voyager à ce moment-là. J’ai demandé à mon frère qui est aussi musicien – il construit et transforme des instruments. Il a démonté un piano vertical, avec tous les cordes du piano, qu’il pouvait mettre par terre, se déplacer dessus, c’est plus qu’un piano préparé. Je lui demandé de faire une sorte d’improvisation sur le piano et d’utiliser un marteau sur les cordes pour obtenir un son assez fort, cela convenait bien avec le personnage sur ce lit à en fer dans cet univers étrange avec des morceaux de couleurs qui bougent constamment.

Happiness d’Andrey Zhidkov (2020)

Mon frère m’a envoyé une quarantaine de minutes d’impro. J’ai choisi et monté les passages que j’aimais. Il y avait une sorte de mariage un peu étrange et j’ai utilisé un carillon que j’ai fabriqué moi-même avec du carton troué et un crayon pour jouer la partition d’une musique de mariage [NDR : La Marche nuptiale de Mendelssohn] que j’ai utilisée à l’envers.

Happiness d’Andrey Zhidkov (2020)

Avec Roberto Catani, c’était un approche différente parce que il m’a invité à travailler sur le film La Testa tra le Nuvole, Absent minded, qui est pour moi un des meilleurs films sur lequel j’ai travaillé. Il m’a envoyé quelques dessins avec un scénario de film très précis et des idées de son. Parce que la plupart des scènes venaient de souvenirs de sons qu’il a connus étant enfant.

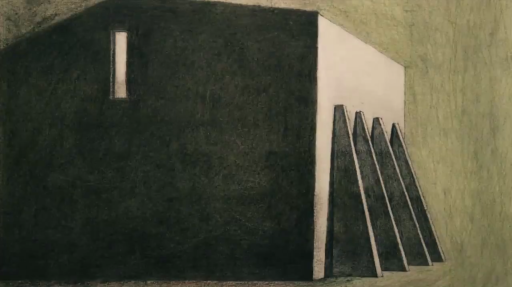

La Testa tra le Nuvole de Roberto Catani (2013)

C’est un film biographique qui raconte les problèmes survenus quand il était en première à l’école primaire et qui lui revenaient en mémoire. C’est un peu exagéré dans le film. Certains sons étaient très précis : les sons de l’école, le banc qui tombe, la chaise qui tombe, la bourse qui se pose par terre, les chaussures, la patère. Je devais monter ces sons précisément et au aux bons endroits.

La Testa tra le Nuvole de Roberto Catani (2013)

Puis il y avait des parties où l’enfant s’évade dans sa tête parce qu’il ne veut pas rester dans la réalité. J’étais alors libre de faire ce que je voulais mais tout de même avec des références : il voulait une musique de fanfare et des voix d’enfants qui chantent le même morceau que la fanfare. C’était un défi peu évident pour moi mais j’ai trouvé la solution parce que je faisais partie d’une fanfare politiquement très engagée à Bologne qui s’appelle Banda Roncati. Je n’en faisais plus partie à ce moment-là mais je les connaissais encore bien.

Banda Roncati

La Testa tra le Nuvole de Roberto Catani (2013)

À l’époque, ils étaient en train jouer dans un endroit qui n’était pas en plein air, ce qui m’a permis d’enregistrer la fanfare avec une qualité disons moyenne mais de toute façon la qualité du son n’était pas importante. Et les filles de la fanfare chantaient. J’ai pris ça et j’ai un petit peu modifié le pitch [NDR la hauteur] de deux-trois demi-tons vers le haut et ça semblait vraiment être chanté par des enfants. Ensuite j’ai enregistré la même chanson avec la même fanfare mais en octet, avec seulement les instruments à vent, trompette, saxo et cetera. J’étais vraiment très content de trouver cette solution qui mélange ingéniosité et chance sinon j’aurais dû aller chercher une fanfare dans un petit village.

La Testa tra le Nuvole de Roberto Catani (2013)

La partie la plus importante du film selon moi montre des images plutôt abstraites qui représentent le désarroi de l’enfant face au maître d’école et on entend alors ce bruit terrible de la craie sur un tableau noir. Roberto m’a demandé de l’exagérer. Mais l’image ne montre rien, c’est le son qui fait l’histoire, à savoir le passage entre la situation de malaise de l’enfant et le moment où il sort, représenté par la chute de l’enfant dans l’eau.

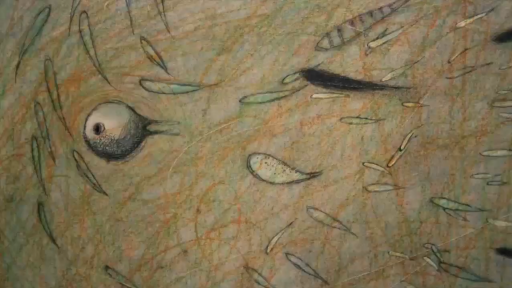

William Henne : Dans La Testa tra le Nuvole, le son vient effectivement combler des moments où l’image est extrêmement stylisée, où les décors s’estompent et on voit bien que le son a été pensé dès le départ par Roberto Catani. Parfois même le son vient expliciter des métaphores : par exemple, à un moment donné, on voit un banc de poissons mais ce sont des cris d’écoliers qu’on entend. Dans quelle mesure Roberto Catani avait déjà ça en tête ? Est-ce que cette métaphore sonore était écrite dans son scénario ?

AM : Oui. La façon dont les poisson bougent, c’est vraiment les petits enfants qui courent et crient dans la cour de l’école. La métaphore est évidente. Il avait déjà écrit ça très précisément. J’avais des moments où j’étais libre de faire qu’est-ce que je voulais au début. Comme après la scène où l’enfant tombe dans l’eau, il y a une scène peu réjouissante avec un oiseau qui est mort et j’ai utilisé un appeau qui donnait une sorte de respiration un peu fatiguée et c’était plutôt beau.

La Testa tra le Nuvole de Roberto Catani (2013)

Z : Quand tu travailles sur un film qui n’est pas déjà très avancé, est-ce que tu suis une méthode où tu assembles des éléments les uns à côté des autres ou tu fais déjà un planning assez précis ? Avant même de commencer à capter, à transformer ou à monter des sons, est-ce que, dans ta tête, il y a déjà une partition ?

AM : Je ne suis pas tellement à l’aise avec le fait de poser les éléments très schématisés et formalisés sur le papier. Ça m’est arrivé de travailler sur des animatiques. Mais ce n’est pas ce que je préfère. L’animatique ne me donne pas d’inspiration, parce que je ne vois pas le film terminé. C’est le film lui-même qui me donne l’envie, qui me donne des idées pour faire des choses créatives. Avec Roberto, c’était très facile parce que c’était écrit. Il n’y avait pas d’animatique mais il y avait les dessins. Je pouvais aller chez lui, ce que j’ai fait, et je pouvais suivre sa technique de dessin qui est très compliquée, très longue et très lente. Il travaille tout seul sauf pour le montage. Je voyais le travail de l’animateur et et je me sentais déjà dans le film sans voir le film terminé.

Roberto Catani

Ça n’arrive pas souvent parce qu’ il y a la distance et le fait de ne pas être en contact. J’ai travaillé trois fois avec Izabela Plucińska qui habite à Berlin et on peut se voir et se rencontrer pendant 3 heures. Ce n’est pas un problème. J’aime beaucoup rencontrer les gens mais ce n’est pas toujours possible.

Evening d’Izabela Plucińska (2016)

GS : Comment l’improvisation avec Pierre Hébert s’est-elle passée ? D’après ce que je peux savoir, il y avait une conception globale de la part de Pierre Hébert qui a mis au point un système particulier de fabriquer des images, mais comment en tant que musicien, tu t’es greffé là-dessus ? Est-ce qu’il y avait un corpus de sons préparés ? Tu connaissais le travail de Pierre Hébert et tu t’es dit que ces types de sons allaient fonctionner avec sa façon de faire ? Est-ce que vous avez discuté en amont ?

Pierre Hébert

AM : C’est simple et complexe en même temps. Après mon mémoire de maîtrise à l’université sur le travail de Normand Roger, sur le cinéma expérimental en général et l’animation, et par rapport au son. Mais le travail spécifique consistait à analyser certains films dont Normand Roger avait créé la bande sonore. J’ai décroché une bourse de recherche du gouvernement canadien pour rester an à Montréal, à La Cinémathèque Québécoise et aux archives de film de l’ONF [Office National du Film]. Je voulais avoir plus de contacts : Pierre Hébert entre autres, Arthur Lipsett qui m’intéressait beaucoup, Norman McLaren que je voulais approfondir. Pierre Hébert est une référence parce qu’un des vinyls préférés de ma collection était Technology of tears de Fred Firth dont Pierre Hébert avait dessiné la pochette était dessinée et Technology of tears est le nom d’une performance, accompagnée de danse, que Fred Fritz jouait avec Pierre qui faisait la scénographie avec de la gravure en direct, comme si Pierre Hébert était un des musiciens.

Technology of tears de Fred Firth (1988)

C’était un défi de travailler avec les musiciens québécois Jean Derome, René Lussier et Robert Marcel Lepage. Il montrait un film déjà réalisé et les musiciens improvisaient sur le film, Chants et Danses du monde inanimé – Le Métro, et la bande sonore finale est un montage des meilleures performances live sur le film. Jean Derome a dit à Pierre : mais toi tu es à l’aise, tu mets ton film et nous, on est en train de mouiller sur scène pour faire l’impro, tu devrais faire comme nous. Pierre qui aime les défis et est très intelligent. Il a commencé à penser à une façon de travailler comme un musicien, pour faire un film en direct live et il a inventé ce système de boucles d’à peu près 40 secondes de film qui passent dans le projecteur, ce qui lui donne le temps, pendant quelques secondes pour graver certains photogrammes de la pellicule. C’est incroyable à voir ! Il m’a donné les copies des cassettes VHS avec toutes les performances qu’il avait faites avec Bob Ostertag, Robert Marcel Lepage, Fred Firth que j’ai conservées dans mes archives à Bologne. Mon rêve était de travailler avec lui. On a travaillé une première fois à Milan. Sachant qu’il travaille sur des boucles qui modifie constamment le contenu, j’ai évidemment travaillé avec des boucles de son d’instruments diffusées un peu au hasard, sans grande préparation.

Pierre Hébert et Andrea Martignoni à Area Sismica, Medola.

On a continué à travailler ensemble, ça dépendait des occasions. Il y a eu une performance dans un club de musiques actuelles, l’Area Sismica, pas loin de Bologne, à côté de Forli. J’avais différents instruments. Il a enregistré la performance et a choisi un morceau de la musique et l’a mis dans le film Rivière au tonnerre réalisé d’une autre façon que gravure sur pellicule en direct, un travail sur l’image aussi compliqué. Il a pris la musique de la performance live où il il gravait la pellicule et l’a mis sur cet autre film.

Rivière au Tonnerre de Pierre Hébert (2011)

Plus tard, il était invité à Glasgow, dans l’école où McLaren avait étudié, pour faire une performance à l’occasion du centenaire de la naissance de McLaren. Il m’a proposé de jouer avec lui. Je me suis dit il fallait que je fasse quelque chose de similaire à ce que lui faisait. J’ai alors imaginé faire de la gravure sur la partie sonore de la pellicule 16 mm et de mettre ça en boucle. J’étais en train de préparer la performance live en ajoutant des effets de de guitare et de faire la performance à sa manière. Nos boucles étaient de longueurs différentes, la mienne pouvait durer 35 secondes quand la sienne était 40, ce n’était pas important. Mais au fur et à mesure qu’on avançait, il y avait des effets de synchronisation accidentels. C’était très intéressant et plus on avançait, plus les visuels devenaient complexes – la trame sonore était un peu limitée par le son qu’on peut obtenir en gravant de la pellicule – dans un crescendo assez incroyable.

Notre meilleure performance est celle du Louvre à Paris.

Scratch de Pierre Hebert & Andrea Martignoni (performance au Louvre, 2018)

Pierre a à présent des problèmes de santé et il ne peut pas voyager. On s’est beaucoup rencontrés à Annecy mais sa situation maintenant me fait vraiment penser que ce ne sera plus possible de jouer encore ensemble.

Ethann Néon : Vous aviez deux bandes pellicules différentes ou vous graviez en même temps ensemble sur la même pellicule ?

AM : Non, c’est impossible. On n’avait pas le même morceau de pellicule mais c’était le même type de pellicule 16 mm. On aurait pu mais c’aurait vraiment été un bordel total.

Digital Scratch de Pierre Hebert & Andrea Martignoni (Poznan, Pologne, 2012)

EN : Tu utilisais le projecteur pour n’émettre que du son ?

AM : Oui, la lampe de de projection n’était pas allumée et je n’avais que la lampe qui lisait la piste sonore, par lecture optique. On entendait le bruit de deux projecteurs en même temps dans deux endroits différents la salle. Et quand on a joué à Paris, Pierre utilisait deux projecteurs en même temps.

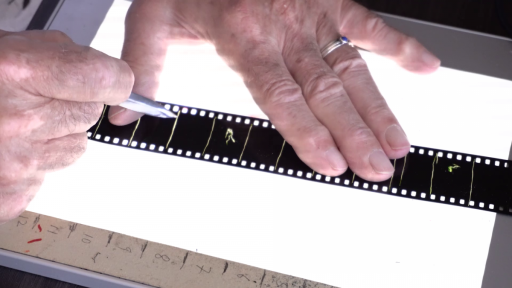

GS : Norman McLaren utilisait une série de petites lignes d’une fréquence différente pour chaque note. Une note aigue pouvait comporter une vingtaine ou une trentaine de lignes, une note grave, beaucoup moins (A moins que ce ne fût le contraire…)

AM : C’est une opération qu’on ne peut faire qu’en studio, et non en live. Pierre photographiait la partie sonore de la pellicule avec les cartons qu’il avait préparé et, une fois que le laboratoire a développé la pellicule, on pouvait entendre le résultat. C’était plus compliqué.

GS : Ma question allait dans une autre direction : comment gériez-vous le temps ? Parce que dessiner en grattant, à la façon dont Pierre Hébert esquissait ses images, prend moins de temps que dessiner des petites lignes pour obtenir une note. Comment avez-vous synchronisé les deux ?

AM : On n’a pas synchronisé parce que la synchronisation procédait du hasard. Je pouvais faire du son à partir de ce que je voyais sans que ce soit tellement précis, mais mes grattages n’étaient pas comparables aux dessins de Pierre qui étaient très précis sur une si petite surface et que l’on pouvait reconnaître en tant que formes. De mon côté, une grande griffure générait un bruit beaucoup plus plus fort et des griffures très petites superposées générait une fréquence plutôt aiguë, alors j’avais un contrôle relatif sur les fréquences, mais peu précis, et sur l’intensité du son. Ainsi que sur le rythme évidemment, mais ça dépendait surtout du hasard. J’écoutais parfois au préalable de façon à modifier le son et de lancer des boucles et de créer des effets sonores, en ajoutant de la réverbération ou de la distorsion. Nous aimions beaucoup cette dimension de hasard dans la performance.

Z : Quel était la collaboration où tu te considérais la plus libre ?

AM : Celle avec Blu et celle avec Pierre, qui m’ont vraiment beaucoup marqué dans la vie, parce qu’il y a une pensée derrière. Ce n’est pas seulement un film qu’on va sonoriser. Tous les deux sont un peu anarchistes d’une certaine façon et très politiquement engagés.

Avec Blu, c’était incroyable parce qu’on a commencé à collaborer avec une idée à lui, à savoir partir du son, qui était un défi intéressant et que je décline dans les ateliers, comme ceux menés avec des étudiants à Bucarest. Il m’a vraiment laissé entière liberté sur ses deux films, Muto et Big bang big boom. C’était un défi, je n’étais pas sûr de pouvoir faire un bon travail, je ne voulais pas ruiner le film parce que vous savez si la bande sonore est mal faite, ça peut nuire à un film ou bien valoriser un film moyen. On dit que la musique et le son font 50 % de la qualité d’un film d’animation. Je n‘en suis pas sûr mais ça peut arriver parce que l’animation part d’une feuille blanche et le son part du silence à partir duquel tout est possible.

Muto de Blu (2008)

Avec la liberté que me donnait Blu, mon approche relevait d’une sorte de mickeymousing avec toutes les sons qu’on pouvait trouver, en suivant le rythme et la qualité de certaines images. J’avais déjà une bonne connaissance de l’animation à ce moment-là et je n’avais jamais vu une chose comme ça. Parce que Muto a vraiment été un objet très effrayant pour le monde de l’animation. Je me suis dit alors que j’allais l’illustrer avec des sons étrange et un aspect surréaliste, comme il est surréaliste de voir des images se mouvoir sur des murs de la ville. La première idée de Blu consistait à demander à plusieurs personnes de faire plusieurs bandes sonores. Dès que Blu a terminé le film, il l’a mis sur Vimeo et sur YouTube, chose qu’on n’a pas l’habitude de faire dans le monde du cinéma d’animation, pour respecter certaines règles comme la diffusion en festival. Mais le film était tellement important que tous les festivals l’ont sélectionné. J’étais en charge de la distribution de Muto, malgré que le film fut en ligne avec des millions de vues. Même l’Office National du Film s’est demandé que si ça pouvait modifier les règles de la diffusion parce qu’évidemment il avait cassé les règles. Cet esprit m’a beaucoup touché parce que ça montrait comment l’art peut changer des règles établies. Parce que, si l’art propose quelque chose de nouveau, on s’en fout des règles.

WH : Il y a clairement un parallèle entre cette espèce de diffusion sauvage qui ignore les règles de la diffusion en festival et l’art de la rue qui relève de quelque chose de très immédiat et clandestin.

Je voulais prendre un exemple très concret dans Big bang big boom : à un moment donné, un animal se transforme. Dans un premier temps, c’est une souris, évoquée par une espèce de frottement sur du plastique, qui renvoie un peu au couinement d’une souris. Ensuite ce même frottement est utilisé quand cette souris se transforme en éléphant dont les pattes donnent l’impression, au niveau du son, qu’elles écrasent un jouet en plastique. Puis cet éléphant se transforme en tatou qui s’enroule et roule comme un ballon et là, le son fait entendre un genre de percussion sur du verre. Le bruitage accompagne à la fois l’image et en même temps apporte d’autres connotations parce qu’il n’est pas premier degré. On vacille entre une forme de premier degré et un jeu de distanciation. J’imagine que tout ça a été créé de façon instinctive.

Big bang big boom de Blu (2011)

AM : Au fur et à mesure que j’avançais, j’accumulais les trouvailles. Dans ce cas où la souris devient un tatou , j’ai battu un jeu de carte et quand il devient une sphère, c’est une bille qui tourne dans un plat en verre. J’ai tenté plusieurs choses. Quand le requin qui mange un petit poisson qui qui nage dans le ciment d’une rue abandonnée, j’étais un peu bloqué et le hasard fait parfois bien les choses. J’habitais au centre-ville à Bologne au premier étage. Il y avait des travaux. On était en train de refaire toute la rue. J’étais en train de préparer Big bang big boom. Je devais m’arrêter parce que j’enregistrais les bruitages à la maison et je me suis dit que je pourrais profiter de cet arrêt forcé pour enregistrer les travaux avec les marteaux-piqueurs depuis la fenêtre du premier étage, c’est une point de vue intéressant au niveau sonore. Les ouvriers ne vont pas voir que je suis en train de les enregistrer. J’ai monté ce son qui n’a rien à voir avec le requin qui mange un poisson, mais ça à voir avec la rue dans laquelle ces dessins évoluent. Et ça collait parfaitement. J’étais moi-même étonné par ma trouvaille.

Il y en a d’autres : on se retrouvait souvent le jeudi à jouer au babyfoot avec Blu et Gianluigi Toccafondo. C’était la crème de l’animation du moment en Italie qui était rassemblée là. J’ai dit que j’allais les enregistrer pendant qu’ils jouaient. C’était de très bons joueurs, les parties étaient rapides. Dans Big bang big boom, Blu a peint sur les murs d’une école abandonnée, la peinture bleue monte le long des murs de l’école et on voit des dés qui roulent. J’ai mis les sons de babyfoot de Toccafondo et Blu et ça me revient à chaque fois que je regarde les films.

Big bang big boom de Blu (2011)

WH : Il y a ensuite, comme pour tout film, un travail de d’effet sonores avant mixage, de la réverbération en fonction de l’environnement qui est figuré dans le film ou des sons plus étouffés.

AM : Pour Big bang big boom, j’ai tout fait à la maison en stéréo, ce n’est pas du 5.1. Il a des effets. Je ne suis pas un compositeur, je ne suis pas un musicien, je ne suis pas un technicien mais je cherche de mettre les choses ensemble.

Il n’y avait pas la possibilité de faire un mixage professionnel pour Big bang big boom mais j’ai quand même gagné le prix à Dresde.

WH : Ça veut dire qu’il n’y avait pas forcément d’utilisation de filtre sonore au niveau du montage son pour donner plus d’écho, de réverbération ou de sons étouffés.

AM : Oui mais de façon très élémentaire.

GS : Tu as dit qu’un son peut ressembler à une image. Comment un son peut ressembler à une image ? Est-ce qu’on peut affiner cette notion de rapport image/son ? Quelles sont les similarités entre image et son ?

AM : C’est plus théorique que pratique. Il n’y a de règles. Par exemple, Synchromie de McLaren est un film extraordinaire au niveau théorique mais au niveau esthétique, ce n’est pas le meilleur. Quand il y a une cohérence entre la forme des images et le son, ça ne marche pas toujours bien.

Synchromie de McLaren (1971)

Alors la traduction d’une image en son n’est évidemment pas ce qu’on peut obtenir de mieux. D’habitude ce sont des choses différentes qui s’associent le mieux. Il n’y a pas de règles mais des cas particuliers selon moi. Il faut à chaque fois essayer de se poser la question de savoir quel son représente au mieux cette image. Mais ce n’est pas la traduction claire et nette d’une image. Un poisson qui mange un autre poisson, c’est quoi ? C’est de l’eau qui fait glouglou ou ce sont des travaux dans une rue ? Il n’y a pas de règle parce que, quand il y a des règles, ça devient plat.

L’exemple de Synchromie est intéressant : ce n’est pas tellement beau si l’on fait la comparaison avec Blinkity blank. Ce sont des sons de caméra qui fonctionnent avec des images gravées, un photogramme sur quatre. Comment faire le lien alors ? On ne trouvera de meilleure bande sonore pour Blinkity blank que celle que Maurice Blackburn a faite pour ce film.

Blinkity blank de McLaren (1955)

GS : Si on doit attribuer un son à une image, que se passe-t-il ? Il y a le hasard, on l’a dit. Mais à quel moment on va se dire : “OK ! j’ai trouvé ce son là par hasard. Est-ce que ça colle ? Ou est-ce que ça ne colle pas ?” Quelle est cette “colle” ?

AM : Cette colle, c’est une question de perception qui ne suit pas de règles précises. Des fois si le réalisateur de la bande sonore pense que le son colle bien à l’image et que le réalisateur du film est d’accord, alors le public va probablement le percevoir. Parce qu’évidemment le maître du film demeure le réalisateur du film, aidé par le créateur de la bande sonore.

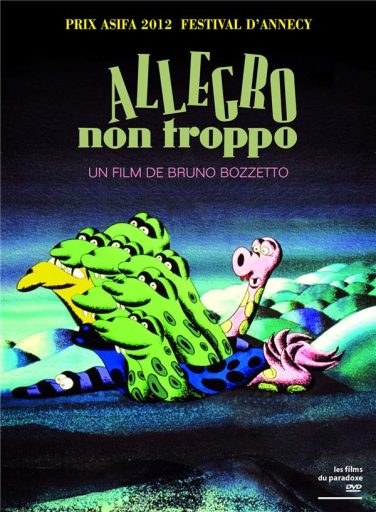

J’ai une approche un peu différente. Pour le dernier atelier que j’ai fait à Anim’est [Bucarest] il y a quelques jours et que je vais faire aussi à Animateka [Ljubljana] juste avant le festival, nous enregistrons des sons avec les animateurs. On peut trouver des sons partout, des sons y compris dans la pièce où l’on travaille : une souris ou un clavier d’ordinateur, un stylo, etc. On crée des sons de toutes les façons, on choisit ceux qui nous plaisent et on les enregistre de la meilleure façon possible avec un enregistreur, ce qui donne de petites séquences sonores de 2-3 ou 5 secondes sur lesquelles ils vont créer une animation. Et je demande d’habitude : “s’il vous plaît essayez de vous éloigner de la source sonore. On va pas montrer de l’eau si on a de l’eau au son”. J’ai de bons résultats. Ça amène le réalisateur de film d’animation à toujours penser à l’importance de la bande sonore et du son. On peut partir du son, et pas seulement d’une musique. Tout le monde a vu Allegro non troppo [Bruno Bozzetto, 1976], Fantasia [10 réalisateurs, 1940] et Une nuit sur le mont chauve [Alexandre Alexeieff et Claire Parker, 1933], il y a plusieurs exemples de films extraordinaires. Mais partir d’un son abstrait, qui n’est pas lié à une musique, qui n’est pas forcément beau, qui est un bruit, du au hasard ou non, permet de s’apercevoir que pour chaque son, on peut créer des images différentes. On peut faire une traduction dramatique ou comique, ou ironique, ou littérale. J’aimerais beaucoup prendre le temps de faire ça mais ça prend au moins un jour de trouver un son, de l’enregistrer et de créer une petite animation. J’ai fait ça à Saint-Pétersbourg, en Chine, en Italie, avec des résultats parfois incroyables.

Allegro non troppo de Bruno Bozzetto (1976)

Z : Lorsque nous travaillons sur le son des films, nous procédons généralement par couches. Au moment du mixage, on ressent souvent qu’il y a un vide sonore entre ces couches. Les sons, qu’il s’agisse de bruitages ou de sonoplasties, deviennent alors très isolés, sans élément les reliant grâce à un travail sur différents types de silence. Dans les films sur lesquels Andrea Martignoni travaille, cette impression de vide ne se dégage pas ; l’ambiance silencieuse entre les sons concrets constitue une dimension supplémentaire, avec une identité propre.

Comment parler du silence ? Il est généralement difficile d’aborder le silence dans les films…

AM : Quand je pense au silence, je pense à John Cage évidemment, ce n’est peut-être pas très original. Il disait que le silence n’existe pas sinon peut-être dans le vide de l’espace. Il avait un jour expérimenté une chambre anéchoïque où il y a presque le silence absolu parce que tous les bruits sont absorbés par des matelas tout autour de la chambre. Il a commencé à entendre les bruits de son propre cœur. Quand il y a du silence dans un film, il y a toujours du son qui provient de la pièce où l’on se trouve. Ça crée un trou. D’habitude on reproduit la réalité où il n’y a jamais de silence et mettre des fréquences qu’on entend pas très bien mais qui sont là, comme le bruit de l’électricité, un frigidaire ou un arrière-fond sonore, pour éviter le silence absolu qui serait un petit peu étrange autrement. C’est une absence de sons mais pas le silence, ça semble être la même chose mais ça ne l’est pas.

GS : Tu as évoqué tout à l’heure le terme mickeymousing qui signifie que l’on mette du son tout le temps. Et effectivement il y a le silence en tant que son discret comme, par exemple, dans Memorie di Alba [Andrea Martignoni & Maria Steinmetz, 2019], avec la voix chantante de cette dame, il y a un fond, quelque chose qui réunit les scènes. Peux-tu nous parler de cette polarité entre le mickeymousing qui sature le son et la discrétion sonore ?

Memorie di Alba d’Andrea Martignoni & Maria Seinmetz (2019)

AM : Le mickeymousing sature le son mais, dans l’acception négative, c’est utilisé pour les films en prise de vue réelle parce que la critique porte sur le fait qu’on va suivre le personnage dans ses moindres gestes. Mais quand on pense à Scott Bradley aux ingénieurs son qui ont fait les bandes sonores pour les grands films de la Metro-Goldwyn-Meyer dans les années 50, c’est-à-dire Chuck Jones et Tex Avery, c’est une référence incontournable pour la musique et le son des films d’animation parce que c’est d’une inventivité incroyable. J’ai essayé de faire ça avec Big bang big boom sans avoir imaginé pouvoir obtenir ces résultats extraordinaires que Carl Starling et d’autres obtenaient avec un orchestre utilisé comme une palette de sons à produire du mickeymousing.

Dans le cas de Memorie di Alba, je suis parti de l’idée d’enregistrer ma mère et de faire une sorte de documentaire animé parce qu’un jour, avec Muto, nous étions sélectionné à Doc Leipzig où se trouvait Annegret Richter et d’autres autour d’Anidox. En 2008, il y avait déjà beaucoup de documentaires animés, mais c’est devenu à la mode maintenant. Il y avait des interviews avec des gens emprisonnés et toujours des histoires très engagées, avec des témoignages très forts. Je me suis dit que l’histoire est aussi faite par des gens ordinaires et j’ai pensé enregistrer la voix d’une personne normale comme ma mère qui avait déjà 85 ans à ce moment-là. Elle a eu une longue histoire d’amour avec mon père, plutôt étrange d’une certaine façon. Je lui ai demandé aussi de de me raconter des histoires à propos de la 2ème Guerre mondiale parce quelle avait déjà 12-13 ans quand la guerre a commencé. Finalement l’histoire la plus touchante était celle avec mon père. Alors je l’ai enregistrée, j’ai monté les enregistrements et puis j’ai eu l’occasion de faire le film avec ma compagne de l’époque. Elle a réalisé le film en y ajoutant ses propres idées mais la structure du film était déterminée par l’enregistrement de la voix de ma mère et par ses souvenirs. J’ai essayé de m’en éloigner et de ne mettre que les éléments nécessaires pour raconter son histoire, pour rapporter différents moments, pour faire le lien entre eux, ne pas laisser trop de silences, dans le sens où il y avait des pauses dans son discours et dans le sens où il s’agissait d’accompagner les images.

Memorie di Alba d’Andrea Martignoni & Maria Seinmetz (2019)

GS : Je trouve que le fond sonore résonne davantage de façon discrète. Dans d’autres films, le fond sonore est plus présent, dans les films de Blu par exemple.

AM : On aurait pu faire le contraire parce que chez Blu, l’image est tellement forte. Quand j’ai vu Muto pour la première fois au moment où Blu est revenu d’Argentine avec le montage du film, je me suis dit : “Bon qu’est-ce que je dois faire ? Muto, c’est la mutation, mais Muto en italien ça veut dire aussi muet, mutique, ce qu’on n’entend pas, qui ne peut pas parler”. Et je me disais qu’on pouvait laisser le film muet parce que l’image dit tellement de choses qu’on ne peut pas l’accompagner avec du son. Si on met du son, on va accentuer ça. Alors j’ai décidé de pousser ça, de mettre le plus son possible, de suivre les image. Quelqu’un m’a dit : “Tu aurais pu mettre le son réaliste lié à l’endroit où Blu a réalisé le film” dans le sens où l’on pouvait faire entendre les sons de la ville. Il y a quelques endroits où j’ai mis le son du trafic. Mais j’ai trouvé ça un peu plat dans le sens que où on veut savoir qu’on est en ville, les images sont explicites en voyant que ce sont des murs réels dans la ville sur lesquels un artiste a dessiné. Envisager le son à façon naturaliste n’était pas tellement intéressant selon moi. C’est mon avis évidemment.

Muto de Blu (2008)

Alors que, dans un film intimiste comme Memorie di Alba, avec les souvenirs de ma mère, ce n’était pas n’importe – et ma fille s’appelle Alba – il y a une forme de respect filial dans le fait de laisser tout l’espace nécessaire à sa voix et à son histoire, qui l’aspect le plus important.

Dans Happiness [d’Andrey Zhidkov, 2020] et dans Postindustrial de Boris Pramatarov [2015], ce sont des bandes sonores que j’adore mais c’est un texte poétique, c’est autre chose, comme un troisième niveau : il y a le niveau de l’écriture et de la lecture d’un texte qui est aussi décrit par les images mais parfois les images ne décrivent pas le texte dit. Et le troisème niveau, c’est la musique ou les sons que j’ai ajoutés. Ça ne colle au texte. Au fur et à mesure l’inspiration vient des images et les images sont inspirées par le texte même si elles ne sont pas forcément liées à la signification du texte et à la signification des sons. Il y a seulement trois niveaux. Dans le cas de Memorie di Alba, on devait comprendre l’histoire et on ne pouvait pas oblitérer le son de la voix pour comprendre ce que ma mère racontait.

Postindustrial de Boris Pramatarov (2015)

WH : Dans Postindustrial de Boris Pramatarov, il y a beaucoup de bruitage : des grincements, des frottements, des cliquetis et surtout des percussions qui viennent souligner les mouvements dans l’image. Le texte est assez étrange, l’image, qui est parfois en décalage avec le texte, est elle-même étrange. Et le son vient renforcer cette étrangeté. Toutes ces dimensions viennent se conforter l’une l’autre.

AM : C’est un grand artiste et c’est le premier film d’animation qu’il a réalisé. Le texte est signé par son frère qui est poète. Ce texte est étrange et j’ai tenté de plutôt suivre le rythme de l’image. C’est un des 3-4 films que je préfère dans ma filmographie. Mais j’ai fait cette sonorisation en 3 jours parce que j’étais en train de travailler sur Recycling, un gros projet avec Paola Bristot avec plusieurs animateurs qui travaillaient directement sur pellicule et j’étais en charge, avec d’autres, de la bande sonore. J’avais complètement oublié le film de Pramatarov que Vessela Dantcheva m’avait donné. Alors je me suis dit : “Fuck off ! je dois faire le film en quelques jours” parce que j’avais une échéance très courte. J’ai enregistré des sons avec des petites boîtes à musique que mon frère avait fabriquées et j’étais en train de faire des répétitions avec le groupe de de mon frère. C’était étrange parce que j’étais en train de jouer et enregistrer en même temps et les autres musiciens se prépareraient pour jouer. J’ai demandé le silence mais, comme tout le temps ça se passe avec les musiciens, l’un d’eux continuait à jouer sur un ocarina pendant mon enregistrement. Et intégré cet ocarina dans le rythme du film et on a l’impression que cela a été joué exprès pour cette scène. On peut vraiment se fier au hasard parce que ça génère des surprises. Il me semble que la bande sonore a beaucoup contribué au film, qui a été sélectionné à Annecy.

Postindustrial de Boris Pramatarov (2015)

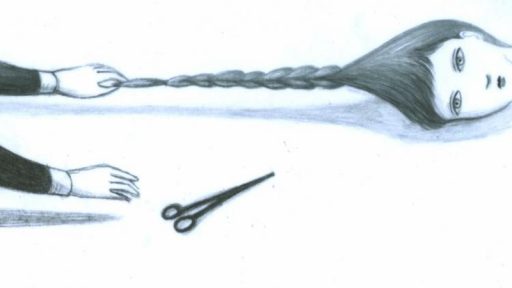

WH : On a parlé de bruits de craie dans le film de Catani, La Testa tra le Nuvole. Haircut de Virginia Mori s’ancre aussi dans un contexte d’école. On y entend des sons à la limite du supportable, des vibrations très aigues qui rendent le film dérangeant, ce qui peuvent créer un malaise chez les spectateurs. Il y a une prise de risque de la part de la réalisatrice et de toi-même.

Haircut de Virginia Mori (2014)

AM : Oui. Le film est dérangeant dans le sens où la protagoniste du film subit des expériences qui sont pas tellement positives ou jolies. Il faut rendre cette idée sinon ça devient le film comme un autre.

Dans le cas de Catani, on m’a suggérer de supprimer ces sons de craie sur tableau noir pour permettre au film d’être davantage sélectionné. On ne peut jamais dire ça à un sound designer parce que c’est débile – je ne révèle pas l’identité de celui ou celle qui m’a dit ça, tout le monde le ou la connaît. C’est d’autant plus débile de me le dire à Annecy alors que le film est sélectionné. Ça veut dire que le comité de sélection, notamment Marcel Jean, n’a pas trouvé ça si dérangeant et le film a gagné une mention spéciale du jury international d’Annecy. Et ensuite il a remporté le grand prix Animateka. C’est évidemment une question de goût évidemment et de sensibilité. Ça ne me préoccupe pas trop de savoir si des spectateurs sont perturbés, le film doit déranger, sinon c’est du Disney. Je n’ai rien contre Disney mais c’est autre chose.

Haircut de Virginia Mori (2014)

Vincent Gilot : Est-ce que vous livrez tous vos sons à un monteur qui les met en place ou est-ce que vous intervenez sur le montage ? Je pense à la sonnerie dans La Testa tra le Nuvole où il y a un noir suivi de la sonnerie d’école. Qui fixe la durée de cette sonnerie ? Est-ce que c’est vous qui l’avez déterminée ?

AM : Dans ce cas spécifique, j’ai trouvé le noir un petit peu long et la sonnerie est vraiment longue. Je me rappelle pas qu’à l’école c’était aussi long. C’était le choix à Roberto Catani de mettre un noir si long. Parfois je travaille sur le film qui n’a pas de montage définitif. Alors je commence le montage des sons. Au stade du mixage il y a moyen de modifier des choses en accord avec le réalisateur. On ne peut pas changer le montage du film qui, à ce stade, est définitif, mais on peut déplacer des éléments au niveau du montage sonore.

La Testa tra le Nuvole de Roberto Catani (2013)

Ça m’est arrivé parfois de faire le montage en direct en collaboration avec un collègue Michał Krajczok, un Polonais qui a étudié sound design à Potsdam et qui habite Berlin. Je collabore souvent avec lui pour le mixage final. On a travaillé ensemble sur le très beau film de la réalisatrice belge Soetkin Verstegen, Freeze frame, qui commence sur une scène similaire à un film de Disney. C’est un film sur la glace. Michał et moi avons travaillé en parallèle : le son était monté et mixé en même temps en studio. On a finalisé la version définitive avec la réalisatrice. Alors qu’en général je fais tout chez moi jusqu’au mixage.

Freeze frame de Soetkin Verstegen (2020)

J’ai fait deux films avec Soetkin, le premier était Mr. Sand, un des films que je préfère. C’était une proposition que j’ai reçue quand j’étais à The Animation Workshop, elle était en résidence pour faire un Anidox et elle m’a demandé de réaliser le son de son film.

Mr. Sand de Soetkin Verstegen (2016)

J’étais là pour mener un atelier pendant la première semaine avec des étudiants de The Animation Workshop, un atelier où, par groupe de cinq, ils avaient trois jours pour faire une animation à partir d’un enregistrement de 13 secondes de bande sonore. L’atelier était mené avec Paul Bush, qui nous a malheureusement quitté.

Ça me plaît beaucoup de collaborer avec d’autres. Ça m’est arrivé pour le film Egg de Martina Scarpelli [2018], on a travaillé à deux [avec Amos Cappuccio] au studio Animation Workshop. Et j’ai aussi travaillé avec mon frère qui collabore souvent mais, pour un ou deux films, on a vraiment travaillé ensemble.

Egg de Martina Scarpelli (2018)

Z : Si on associe des sons à des images, même de façon très décalée, ça produit un troisième sens. Par exemple, dans Postindustrial de Boris Pramatarov, où trois couches se superposent, ou dans le site Beat Bit, un des exercices, synesthésie, montre un travail de texture en mouvement réalisé à partir d’un son. Ou aussi créer des actions ou des objets sans son et faire entendre des sons sans image, en décalage. Ou mettre en scène un mot, un son et un geste. Et des fois ça fonctionne, des fois pas.

Synesthesia (beatbit.org, séquence animée par Vasco Mariano)

Dans les films de Blu, j’ai l’impression qu’il faut une accroche, au moins sur le plan des sensations : parfois, c’est une forme, parfois un rythme, d’autres fois, une couleur. Si ces propriétés se manifestent entre l’image et le son, tout le reste suit. Dans ce cas-là, il y a un vocabulaire qui se crée, un langage qui n’est plus seulement du son ou de l’image, c’est une troisième chose indissociable. Pourtant, s’il n’y a pas une seule de ces accroches, cela peut très difficilement fonctionner. Quand je parle d’accroche, c’est évidemment culturel, c’est physique, c’est-à-dire qu’un processus optique ou physique unit l’ensemble, et contient tout le reste. Comme le dit Andrea Martignoni, il ne faut pas faire des sons parfaits pour des images parfaites, parce que c’est peu intéressant.

AM : Tu as posé une question et tu as donné la réponse.

Z : Mais précisément, ai-je raison quand je dis ça ? Ou est-ce qu’il y a d’autres mécanismes qui marchent aussi, sans qu’on se rende vraiment compte?

AM : Je suis complètement d’accord avec toi.

On m’a montré une app pour téléphone qui s’appelle PhonoPaper, c’est une application de caméras permettant de lire des images avec du son codé. Quelqu’un a donc créé des sons pour traduire des images. C’est un jeu bien sûr. Tu prends ton téléphone, tu scannes, tu balayes une surface et il te donne une sorte de traduction, de décodification en son, généralement des bruits, il ne va pas faire entendre du violon devant une image de violon. Au final, c’est toi qui doit apprécier et choisir quel son associer à une image. L’application permet également de créer ses propres codes en prenant 10 secondes de sons enregistrés et elle produit l’image. Comme toute chose réalisée par intelligence artificielle, tu dois les ramener à ta propre intelligence. L’application est drôle mais pas plus intéressante que ça.

GS : Je connais une application similaire pour guider les aveugles par les sons : quand on se rapproche ou l’on s’éloigne d’un objet, d’une surface, d’une texture, ça émet l’une ou l’autre fréquence…

AM : Là c’est une utilisation utilitaire. Je me souviens qu’en 2000, quand Bologne était capitale de la culture – il n’y avait pas à l’époque de téléphone portable aussi développé que maintenant – il y avait un parcours depuis la gare centrale de Bologne jusqu’à un centre pour aveugle à 3-4 km de distance. À travers les arcades et dans la rue, il y avait une ligne magnétique, détectable avec une canne blanche, avec un système donnait les informations comme la présence d’un arrêt d’autobus par exemple. Mais quand il y avait des travaux dans la rue, ça s’interrompait et on devait comme d’habitude utiliser ses propres oreilles pour savoir où l’on était.

La question des aveugles m’a beaucoup intéressé. J’ai fait une deuxième maîtrise en géographie et je me suis intéressé à la perception de l’espace à partir des sons et des odeurs qui orientent les aveugles dans la ville. Un espace vide comme la Piazza Maggiore à Bologne par exemple est un espace terrifiant pour ceux qui sont nés aveugles. Tu n’as plus aucune référence, tu n’as pas de repère avec une canne, tu as moins de référence au niveau du son. Par contre la ville de Bologne compte beaucoup d’arcades, c’est précieux. Par contre, le trafic perturbe énormément parce que le paysage sonore s’uniformise, devient plat. Il y avait beaucoup de sons à dans le passé. L’aveugle perçoit l’image à travers le son.

Piazza Maggiore à Bologne

EN : L’application dont tu parlais ne fait que transcrire l’image en son tout comme la pellicule le faisait déjà au niveau optique. C’est une autre traduction d’une image en son, que ça soit sur un médium ou sur un autre finalement, c’est la même chose. Certes l’application est précodée mais la pellicule l’est tout autant.

AM : Je suis absolument d’accord avec toi. Quand je dis que Synchromie de McLaren n’est pas son meilleur film au niveau audiovisuel, c’est parce que il y a une codification : on voit ce qu’on entend et on entend ce qu’on voit. C’est plus intéressant sur le plan théorique qu’esthétique.

Synchromie de McLaren (1971)

Ce que j’aime en faisant des bandes sonores, c’est d’être hors code, ne pas avoir de code, sinon le code que le film propose à ce moment-là ou son réalisateur. le film est l’enfant du réalisateur, je ne peux pas ruiner son enfant.

EN : Dans un autre registre, les Optical sound films de Guy Sherwin jouent sur les mêmes principes. C’est plutôt du cinéma expérimental, mais ça pourrait être de l’animation. Il travaille sur pellicule, notamment à partir d’impression de journaux qu’il fait passer en direct dans des projecteurs.

Optical sound films de Guy Sherwin (1971-2007)

AM : Ce qui est génial, c’est que tu peux avoir une bande sonore enregistrée avec le London Symphony orchestra avec 100 instruments comme dans les films qu’on pouvait voir jusqu’aux années 80-90. C’était d’un niveau extraordinaire et tout était impressionné sur une surface très étroite sur le bord de la pellicule. On ne peut pas le recréer graphiquement comme le faisait McLaren, dont les sons créés graphiquement pourraient être comparés à ceux d’un petit clavier électronique ou électrique. Pas plus que ça. On ne peut pas recréer le timbre des différents instruments de façon très précise. Alors que, par ailleurs, cette petite forme d’onde peut reproduire toute la qualité d’un orchestre symphonique. C’est incroyable, plus incroyable que le son digital. C’est la magie du cinéma.

Z : Jean-Pierre Verscheure, un ancien professeur à l’INSAS à Bruxelles et collectionneur d’équipements cinématographique, a projeté pendant une semaine à la cinémathèque portugaise des sons et des images du siècle passé avec le système de projection de l’époque. La plupart des projecteurs actuels qui projettent des copies anciennes n’ont pas le rendu de l’époque, tant au niveau du son que de l’image. La qualité de la photo en 1920, au cinéma, était impressionnante, alors que la mémoire que l’on en a est faussée : on pense à une image moins nette, moins bien éclairée à cause des tirages ou des copies qui n’étaient pas très bonnes. Le son, il y a un siècle, était d’une pureté incroyable. Simplement, les baffles et le système de reproduction actuels ne peuvent le retranscrire. Ce spécialiste est originaire de Mons et a collectionné des systèmes sonores pendant des dizaines d’années. Il a voulu offrir ce matériel à la ville de Mons, mais cela n’a pas été accepté, pour des questions de budget et d’espace.

Pièce de la collection de Jean-Pierre Verscheure acquise par la Cinémathèque française

AM : C’est quand même fou, c’est comme le vinyl qui n’est jamais qu’un morceau de plastique dur. Certains disent que la qualité est meilleure que le CD, peut-être que ce n’est pas vrai mais quand je l’écoute au casque, la technologie du passé est incroyable.

WH : Pour reprendre l’exemple que Zepe a donné à partir de l’exercice synesthésie sur Beat Bit, un spectateur établit toujours un lien entre une image et un son même si ce son est très arbitraire. Le son emporte avec lui des connotations et génère des associations en fonction de la sensibilité du spectateur, en relation à son vécu, ses souvenirs, sa culture propre, ses connaissances. De son côté le sound designer va tenter de provoquer des sensations, avec un côté manipulateur, comme dans cet exemple de la craie sur un tableau noir, chez un spectateur (occidental parce qu’évidemment ça n’aura pas forcément la même résonance dans d’autres cultures). Le Sound Designer sait ce que ça peut provoquer, avec sa propre sensibilité de créateur, en termes de connotations et d’associations et une partie lui échappe parce que le spectateur lui-même va faire d’autres associations. Dans quelle mesure le Sound Designer peut anticiper les sensations que le film va produire ?

AM : C’est surtout en tant que spectateur qu’on peut constater ce que cela produit.

En animation, au niveau visuel, dans un film avec disons un dessin réaliste, ça n’est jamais qu’un dessin sur du papier. Avec l’animation, ton cerveau suit un processus déjà très complexe pour comprendre, à l’inverse de la prise de vue réelle. Le son peut t’emmener vers la “réalité” si le son est naturaliste. Ce que j’aime faire le moins en son, c’est de reproduire le pas d’un personnage qui marche. S’il a des chaussures de gymnastique, tu n’est pas censé entendre ce pas. Tu peux voir quelqu’un qui marche dans la rue et ne rien entendre mais, dans un film d’animation, on entend son pas parce que le pas est important au niveau narratif. Et si on entend pas ce pas, on aura l’impression que c’est moins réaliste alors que ce devrait âtre plus réaliste de ne pas entendre ce pas. On n’entend normalement pas le pas de quelqu’un qui marche sur l’herbe ou avec des chaussures de sport sur des pavés. Et puis on va ajouter la musique. En prise de vue réelle c’est moins évident au niveau de la perception directe. Quand on entend du Sergio Leone avec la musique de Morricone, ça représente un travail de fou, comme pour de l’animation finalement. Ça commence alors à devenir intéressant d’analyser la façon dont la musique et le son peuvent aider à comprendre la perception du film et les sensations que ça provoque. Du Leone sans musique, ce n’est pas rien parce que les images sont fantastiques, mais ça ne marche pas.

VG : Est-ce que le son est d’office plus réaliste que l’image ? En animation, dès qu’un son peut être identifié, comme une porte qui claque, on part tout de suite dans la réalité alors que, lorsqu’on dessine en animation, on sait en permanence qu’on est en dehors de la réalité, qu’on est dans une interprétation. Pourquoi le son nous ramène tellement dans le concret, dans la réalité, malgré nous, alors que la musique normalement est tout aussi fabriquée qu’un dessin animé.

AM : Oui, je suis complètement d’accord dans le sens où l’animation est disons abstraite comme la musique. Le son sert à s’accrocher à notre expérience dans la vie réelle. Ça dépend des film. Dans les films de Blu, tu es libre, tu ne dois pas te sentir lié au réel. Il n’y a presque aucun bruit ou son qui soit connecté au réel. C’est tellement surréaliste.

Quand il y a des scénario plus précis et narratif, on aide l’image à se connecter au réel.

VG : Dans Muto, on entend des voitures passer, non ?

AM : On entend des voitures au début au moment où Blu a filmé image par image des voitures qui passent. Il n’y avait pas de dessin, uniquement la réalité du trafic. Je n’allais pas mettre un cheval. Au début on ne comprend pas que c’est de l’animation. On doit attendre le dessin de la main qui sort des briques pour se rendre compte que c’est de l’animation en peinture murale. Un autre monde, une autre dimension de la réalité s’ouvre alors. Le son s’associe immédiatement à cette nouvelle dimension et quitte la réalité du trafic.

Muto de Blu (2008)

GS : Comme comme tu as aussi une casquette de directeur de festival [NDR : Animaphix à Bagheria en Sicile], as-tu des observations par rapport à la musique que t’inspirent les autres films ?

Animaphix

Et question plus terre à terre, combien coûte une musique ?

AM : Je suis incapable de répondre parce que je n’ai pas de carnet avec les tarifs. J’était un spectateur de films d’animation avant de faire du son pour l’animation. Mon mémoire de maîtrise portait sur le son en animation bien avant de faire du son pour l’animation. C’était plus une approche théorique et historique du son en animation. J’ai commencé à en faire quand je suis rentré du Canada en Italie en 99, il y a donc 25 ans.

J’aime beaucoup sélectionner les films et évidemment je jette un coup d’œil – un coup d’oreille – au son des film que je dois choisir. D’habitude les bons films ont toujours une belle bande sonore. Depuis quelques années, j’ai décidé en tant que directeur artistique du festival de remettre un prix pour la bande sonore et parce que je trouvais que c’était important. Il n’y a pas beaucoup de festivals qui le font. Pour la bande sonore et non pour la musique parce que la définition de ce qu’est la musique et ce qu’elle n’est pas m’échappe.

Le prix d’une sonorisation dépend du budget. Si c’est un film français ou une production avec la France, je peux pousser. Pour Blu, j’ai travaillé gratuitement au début puis le film a gagné beaucoup de prix, a été pris en charge par un agent aussi alors il m’a assez bien payé pour l’époque. Muto a remporté le Grand Prix à Stuttgart, soit 15.000,00 €. Après, Blu a commencé à dire qu’il ne voulait pas gagner d’argent avec ses films et il a décidé, à la moitié de la distribution de Big bang big boom, de ne plus diffuser le film en festival et si on lui demande le film, il va dire fuck off! et si on me le demande, je répond qu’on peut lui écrire mais ne pas espérer avoir de réponse.

Parfois je demande le budget du film et ce qui a été prévu pour le son et si j’estime que c’est correct, j’accepte. Si je ne trouve que le montant n’est pas correct mais que le film est très beau, j’accepte. Si le film est moyen, je dit que j’ai autre chose à faire. Je n’ai jamais cherché du travail en son, il y a toujours quelqu’un qui me l’a demandé. Pendant plusieurs années, dès que je terminais un film, on me sollicitait pour un autre. À présent je suis un petit peu en préretraite. J’aime le travail de directeur artistique dans le cadre du festival, ainsi que les ateliers.s

GS : Peut-on, à force de regarder beaucoup de films, observer des tendances concernant la musique et le son, qui évoluent d’une période à l’autre, ou qui émergent ?

AM : Au fur et à mesure qu’on avance, on observe une sensibilité croissante par rapport au son. Pas seulement techniquement. Il y a une plus grande attention qu’avant. On se plaignait du fait que le film prenait des années à se faire et qu’on octroyait qu’une semaine pour faire la musique et la bande sonore. Les créateurs du son sont davantage sollicités au début du processus créatif. On peut d’emblée échanger des idées. Il y a plus d’attention à la qualité, y compris pour les films d’étudiant.

Andrea Martignoni croqué par William Henne (Bucarest, 2015)