DES FAUX PAS DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Problèmes de conception dans certaines approches de l’IA

Georges Sifianos

Nous observons actuellement un engouement à la conception d’algorithmes, basés sur des « prompts », au détriment d’autres approches, notamment pour la création d’images.

Cette méthode, qui repose sur des demandes verbales, n’est qu’une parmi d’autres. Imposée à la création artistique, elle suscite la perplexité des créateurs, car on leur met entre les mains un outil qui n’est pas conçu pour eux. Cette façon de faire tend à modifier les pratiques, les résultats et, à long terme, l’essence même de la création qu’elle était censée servir. C’est un outil qui précipite le remplacement de tout résultat de création, par un « ready-made ».

L’intelligence artificielle s’appuie sur des méthodes que les scientifiques ont apprises durant leurs études et développées par la suite. Ainsi, une multitude d’applications émergent, mais leur vision initiale n’est pas toujours appropriée pour tous les domaines. Le monde de l’art ne fonctionne pas avec les mêmes modèles de pensée que les sciences. Entre approche sensible et approche intelligible, les différences ne sont pas négligeables. Peut-on tout décrire et organiser avec des concepts ou des prompts ? Les concepts rationalisent, mais comme le dit Bergson, «Concevoir est un pis-aller quand il n’est pas donné de percevoir, et le raisonnement est fait pour combler les vides de la perception ou pour en étendre la portée.» [1]. Un concept est précis mais réducteur, tandis que le ressenti intuitif d’un artiste peut s’avérer plus pertinent, capable de saisir des nuances et une vision globale qui pourraient échapper à une approche conceptuelle.

On peut adresser une critique similaire à l’approche statistique, largement utilisé par l’IA, qui fournit des probabilités, mais tombe souvent dans des biais. Les pronostics électoraux dans différents pays fournissent des exemples de l’impertinence des statistiques, dont les résultats intègrent des erreurs. Cette marge, souvent négligeable, peut parfois être absolument significative, comme dans le cas d’élections qui favorisent un changement radical, ou de décisions concernant une guerre, par exemple. [2]

Les ingénieurs seuls n’ont pas la culture nécessaire pour répondre à ce type de biais. Ils ont besoin de la collaboration de spécialistes de tous les domaines. Il est essentiel de remettre en question les certitudes de l’omniscience des concepteurs d’algorithmes, qui ont tendance à appliquer les mêmes modèles partout, après avoir réussi dans certains domaines.

[1] Henri Bergson, La Pensée et le mouvant, Presses Universitaires de France, 1938, p.145.

[2] C’est l’idée qui est développée par Nassim Nicolas Taleb dans son livre The Black Swan, Random House Publishing Group; 2e édition, 2010.

A black swan is a highly improbable event with three principal characteristics: It is unpredictable; it carries a massive impact; and, after the fact, we concoct an explanation that makes it appear less random, and more predictable, than it was. For Nassim Nicholas Taleb, black swans underlie almost everything about our world, from the rise of religions to events in our own personal lives.

On peut parler plus concrètement de différents cas de figure :

- L’utilisation de « prompts» pour créer des images et des vidéos.

- L’utilisation du « bruit blanc » comme dénominateur commun pour passer d’une image à une autre.

- La notion du « style ».

- On peut également s’attarder sur des exemples concrets de « fausse route » prise par des algorithmes, comme ceux qui ont tenté de traduire des vidéos en dessins ou de transformer des vidéos en peintures animées.

L’utilisation de « prompts»

L’utilisation de « prompts » pour produire des images et des films, actuellement en vogue, accentue la dépendance du sensible à l’intelligible ou au symbolique, ce qui peut être efficace mais aussi appauvrissant. Un mot ou une phrase permet de comprendre, mais réduit également la richesse de l’expression. Les mots, tout comme les prompts, sont des simplifications qui, en se combinant, permettent de représenter une multitude de nuances. Cette représentation n’est pas analogique mais symbolique et elle diffère d’une langue à l’autre.

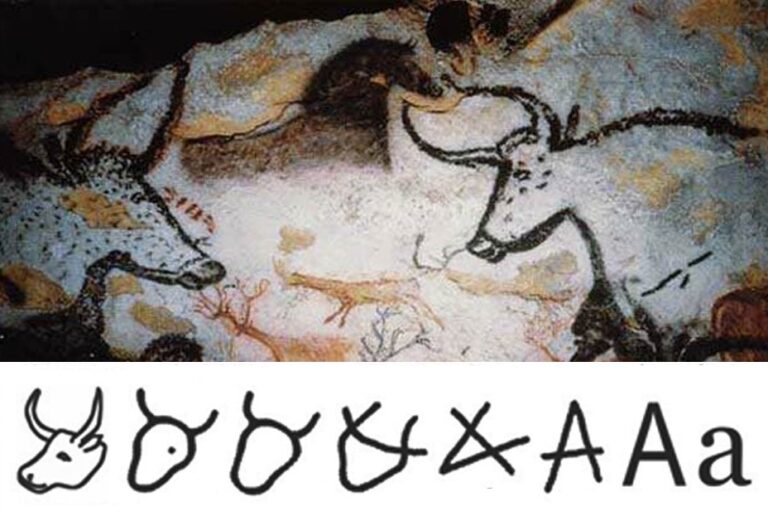

L’écriture était une forme de peinture à ses origines comme en témoignent les grottes préhistoriques. En se réduisant à des pictogrammes, il y a eu une perte d’informations très importante. Un « A », par exemple, ne nous parle en rien d’un bovin, qui était à l’origine de l’Aleph. Cependant, l’écriture a également permis à la littérature de se propager et d’évoluer. La perte dans un domaine est en réalité un déplacement, une transformation radicale.

Si on demande à l’algorithme de générer « un arbre », on obtiendra une image, mais n’importe laquelle. Pour un algorithme, un arbre est une moyenne statistique des arbres connus lors de son entraînement. Dans ce sens, l’algorithme fonctionne de manière similaire à la langue, où l’on s’efforce de trouver la bonne combinaison de mots pour décrire notre ressenti : il est différent à dire « un arbre » et « un platane de cent ans », ou définir un objet avec davantage de précisions.

Dans la langue parlée, un mot déclenche un processus d’imagination. La représentation proposée est une structuration qui reste inachevée dans les détails ; elle est évoquée et son achèvement est propre à chacun. Malgré cette marge, Roland Barthes, qualifiait la langue de « fasciste », car elle n’interdit pas, mais impose le sens que l’on va comprendre en utilisant tel ou tel mot et syntaxe. [3] En comparaison, la forme proposée par l’algorithme va bien plus loin. Elle est achevée et s’impose définitivement. Toute proportion gardée, la fabrication d’images à partir de prompts, laisse beaucoup moins de marge à notre imagination, que celle laissée par une langue. Même si, on nous propose en général, trois variantes que nous pouvons faire évoluer, l’algorithme impose chaque fois sa touche et se trouve toujours un pas devant nous. Il est bien difficile de guider les prompts pour obtenir quelque chose, tel que nous l’avons imaginé. Nous n’avons qu’à suivre.

Si, en lisant un texte, nous avons le plaisir de laisser libre cours à notre propre imagination, en découvrant les résultats des prompts, nous sommes toujours confrontés à des surprises. Parfois, nous sommes même fascinés par la performance de cette mystérieuse « intelligence ». Cependant, nous n’éprouvons pas la jubilation d’un « eurêka », d’une idée qui nous appartient. Avec ces images, nous faisons des découvertes, mais notre imagination nous est confisquée. La fameuse moitié de l’œuvre qui est fabriqué par le spectateur, se rétrécit comme une peau de chagrin.

[3] «Mais la langue comme performance de tout langage, n’est ni réactionnaire ni progressiste ; elle est tout simplement : fasciste ; car le fascisme, ce n’est pas d’empêcher de dire, c’est d’obliger à dire», Roland Barthes, Leçon, Paris, Seuil, 1978, p. 14.

Dans le cinéma, en prises de vues réelles, on observe un phénomène similaire : la matière première est copiée de la nature. Nous sommes fascinés par le train arrivant à la gare de La Ciotat ou par les volutes de fumée dans les films des frères Lumière, mais cette fascination n’est pas une domination externe, car nous faisons partie de cette nature reproduite. Notre expérience reconnaît ce monde qui est présenté comme étant copié objectivement.

Dans un artéfact comme un dessin, un adulte, reconnaît la trace d’un créateur derrière le résultat. Notre fascination dans le cas échéant, vient de la performance, le tour de force d’un de nos semblables, donc potentiellement de nous-mêmes. Certes, il y a des variantes et des hybridations des images, où on est incapables de ressentir l’origine humaine ou technique du résultat proposé. Mais l’essentiel est que notre émotion, notre appréciation d’une œuvre, est conditionnée par cette familiarité ou étrangeté, ressentie face à l’œuvre proposée.

Beau artistique, beau naturel, beau « automatique » ?

Dans l’appréciation esthétique, on trouve pendant longtemps la distinction fondamentale entre le « beau naturel » et le « beau artistique ». [4]

Depuis l’apparition de l’intelligence artificielle, une troisième catégorie cherche à se faufiler et s’affirmer entre les deux : quelque chose que l’on pourrait qualifier de «beau automatique» qui se situe à mi-chemin entre l’intentionnel et le non intentionnel, le subjectif et l’objectif. Il s’agit des œuvres créées par des algorithmes notamment de l’intelligence artificielle

Ces œuvres sont « dirigés» par des « prompts» c’est à dire des phrases sommaires, descriptives de ce qui est recherché. Néanmoins, le contrôle sur les résultats est assez rudimentaire. L’algorithme et sa base de données, déterminent en grande partie le rendu final. Il ne s’agit pas de « naturel », le processus étant un résultat de l’activité humaine, mais il ne s’agit pas d’un artefact non plus dans la mesure où le résultat est automatique, échappant en grande partie de notre intention et restant imprévisible.

[4] Hegel, Esthétique, Paris, Flammarion, 1979, vol.1, p. 10.

La fascination qu’exerce vient de la surprise. Il ne s’agit pas d’une performance, d’un tour de force celui qui provoque l’émotion dans un artefact. Il ne s’agit pas de la reconnaissance d’une représentation « objective » de notre environnement. Il s’agit d’un « entre-deux », d’un troisième cas de figure. La représentation peut se présenter sous forme photographique, naturaliste, objective, ou bien sous forme d’un artefact, témoignage d’une création humaine. Néanmoins, nous savons, puisque nous l’avons vu naître d’une commande verbale, qu’il ne s’agit ni d’une œuvre d’artéfact, ni d’une reproduction de la nature.

Déontologie

Avec l’IA, la matière première est copiée d’une base de données de la production universelle d’images. Tamisée par les filtres culturels, les contenus de l’IA sont ceux qui dominent dans les bases des données sur lesquelles les algorithmes se sont entraînés. Si le médium parlait déjà depuis toujours, selon la théorie de McLuhan [5], le médium des algorithmes et de l’IA tend à s’imposer davantage. L’algorithme s’impose comme un coauteur.

Une remarque importante émerge alors : comment choisit-t-on les critères et les contenus des bases des données pour l’entraînement des algorithmes ? Cette question ne doit pas être prise à la légère. On peut prétendre qu’il n’y a pas de choix, et cette matière de bases de données est « objective » de cette manière. Est-ce que c’est le cas pour autant ? Tout ce qui est quelque part, est pour quelque raison. Le hasard est conditionné d’une manière ou d’une autre, il est le résultat des conditions d’un contexte, des conditions qui le précèdent.

De même qu’il existe une déontologie universitaire pour les chercheurs, il devrait y avoir une déontologie et une exigence d’objectivité et de qualité similaires pour l’éducation des algorithmes. Pourquoi les ingénieurs formés dans les plus grandes universités du monde laisseraient-ils les algorithmes se former de manière improvisée, comme des amateurs ?

Dès lors que nous déléguons le choix aux algorithmes, qui vont déterminer notre univers, comme s’il s’agissait de la nature objective, ne devrions-nous pas nous pencher davantage sur le contenu des bases de données dans lesquelles ils sont entraînés ? Ne devrions-nous pas créer des bases de données avec la même exigence de déontologie que celle que l’on trouve dans le monde universitaire et de la recherche ?

En d’autres termes, au lieu de laisser les algorithmes, «paître» librement dans des bases de données, ne devrions-nous pas leur offrir des « vecteurs de déontologie» issus des meilleures universités, à l’instar de Stanford, d’où ont sortis nombre d’ingénieurs ?

[5] Marshall McLuhan, Pour comprendre les média, Paris, Seuil, 1977.

L’émiettement du bruit Blanc

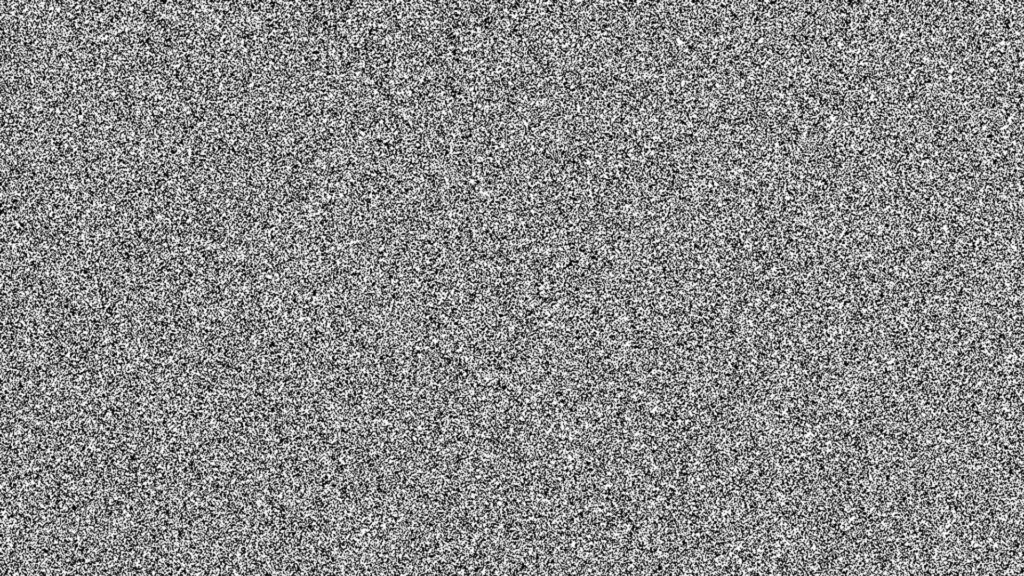

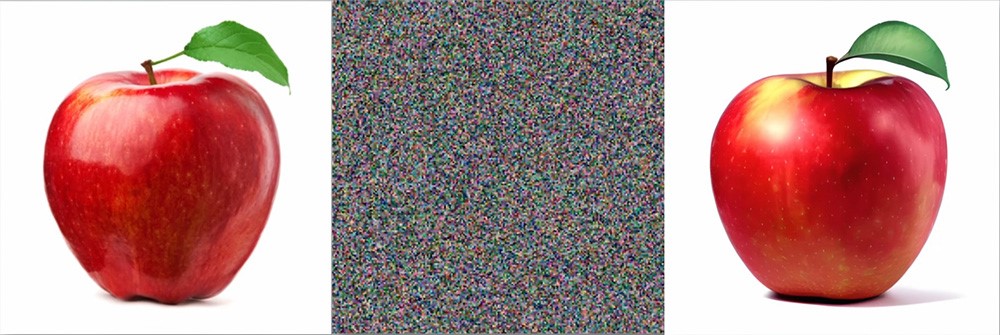

De nombreux algorithmes d’intelligence artificielle, notamment ceux concernant les images, utilisent le « bruit blanc » comme dénominateur commun. C’est-à-dire, qu’ils réduisent progressivement une image à une représentation neutre, composée de pixels noirs et blancs répartis de manière homogène, aléatoire et en quantité égale sur une surface.

Ensuite, en procédant dans le sens inverse, l’algorithme, guidé par un objectif (par le biais d’un prompt, par exemple), cherche à composer une image avec des caractéristiques formelles similaires.

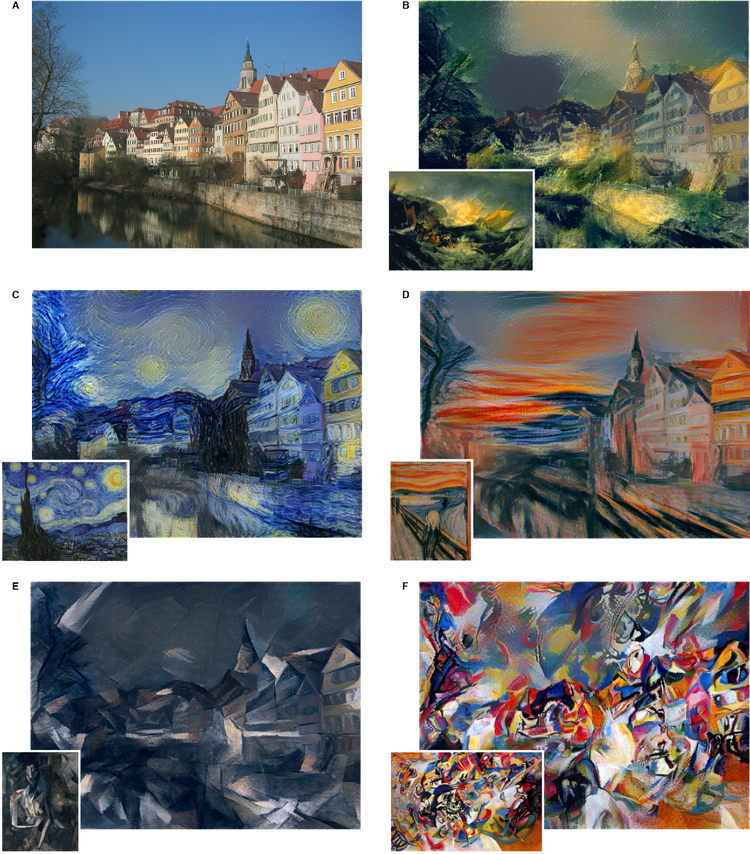

Cette fabrication peut être interprétée dans le « style » d’une peinture, elle-même préalablement réduite en bruit blanc. L’algorithme essaie de « rêver » cette image de la même manière que l’on distingue des formes dans les nuages. Ainsi, on peut obtenir une photo traduite dans le « style » de Van Gogh, Gauguin, ou Modigliani, etc.

Or, cette méthode qui passe par un émiettement, choisit certaines choses et en abandonne d’autres. Par exemple, le bois émietté utilisé pour fabriquer l’aggloméré est toujours du bois. Cependant, l’aggloméré a perdu toute trace de l’histoire de l’arbre qui a fourni les copeaux. Une planche en revanche, continue à vivre. Les « vecteurs » qui ont créé l’arbre continuent d’y exister. La planche réagit à l’humidité, elle bouge. Elle raconte le parcours de l’arbre, depuis le moment où il a poussé ses branches (les nœuds sur sa surface), jusqu’aux accidents des tempêtes qui en ont cassé certaines, en passant par le climat sec ou humide qui a formé des anneaux plus ou moins serrés dans son tronc, etc.

En tant qu’humains, avec une naissance, une vie et une fin inéluctable, mais redoutée, le témoignage métaphorique de la vie de l’arbre est capable de nous émouvoir, car il nous ressemble. Il nous raconte notre propre histoire.

Dans la nature, la morphogenèse suit les lois qui engendrent des prototypes, lesquels se déclinent ensuite en de nombreuses variations de formes. La quadrupédie, la répartition en tête, thorax, abdomen pour les insectes, la symétrie, la structure en racines, tronc, branches et feuilles, etc. sont des manifestations de ce processus. La gravité terrestre est en grande partie responsable de ces structures.

Nos émotions sont également basées sur un conditionnement similaire, en rapport avec notre expérience vécue. Notre vie réelle est appuyée sur un univers métaphorique.

Ainsi, la taille, éveille en nous des émotions qui différent selon une comparaison avec notre propre échelle. Au-delà d’un certain seuil, toutes les dimensions n’ont plus de différences dans l’appréciation esthétique ; elles appartiennent au même ordre de grandeur. Par exemple, une distance de 40 milliards d’années-lumière et une autre de 350 milliards d’années-lumière n’ont pas de différence notable pour notre appréciation esthétique. Les deux appartiennent à la catégorie de l’immense.

En revanche, la hauteur d’une cathédrale comparée à celle d’une maison, où l’on peut presque toucher le plafond, crée des sensations très différentes. Avec la même logique, nous pouvons constater que :

° Une ligne horizontale est associée au repos, contrairement à une ligne verticale ou à la dynamique instable d’une diagonale, qui est ressentie comme étant en mouvement.

° La distance relativise nos émotions. Avoir un inconnu mort devant soi n’a pas le même impact émotionnel que si le mort se trouve à quelques maisons plus loin, ou encore si l’évènement se passe dans un pays lointain. (Qui connaît le nombre exact, a une personne près, des noyés en Méditerranée ?)

° Le temps qui passe, modifie nos émotions. Un évènement tragique perd son intensité avec le temps. De même, à force de voir tous les jours une forme, une peinture que l’on a apprécié, on finit par ne plus la remarquer.

° L’ambiance colorée d’une pièce ou sa température modifient notre appréciation émotionnelle.

° Nos conditions physiques, comme avoir faim, manquer de sommeil, se sentir en sécurité ou sous le stress d’une urgence, être détendu ou sous pression, influencent radicalement nos appréciations, notre raisonnement et nos émotions.

° Le cycle du jour et de la nuit, nos battements de cœur etc., s’imposent discrètement et conditionnent nos appréciations.

° Sans parler des influences culturelles qui conditionnent en grande partie nos modes de réaction émotionnelles.

° Enfin, on peut évoquer nos habitudes et la familiarité acquise dès notre naissance. On s’attache au lieu où on est né, même s’il s’agit du désert le plus aride ou du pays le plus froid du Grand Nord.

On apprend en imitant et toute forme qui représente notre vécu, d’une manière ou d’une autre, attire notre attention et nos émotions. L’art profite de cette capacité d’évocation métaphorique des matériaux. En émiettant le bois cette mémoire disparaît ; l’aggloméré rend ce bois amnésique. Le témoignage de sa vie disparaît à jamais. Walter Benjamin parlait de la perte de « aura » par le processus de reproduction industriel. Si l’algorithme n’est pas entraîné à la morphogenèse à l’histoire des images, ses propositions seront toujours des agglomérés plutôt que des créations originales. On aura toujours des créations, mais elles auront perdu leur connexion avec la raison profonde qui les a engendrées.

Les algorithmes qui ont recours à l’émiettement du « bruit blanc » font disparaître l’histoire, la raison d’être, les racines des formes dans leur contexte historique. Ils aboutissent inévitablement à une culture des apparences, une culture maniériste, une culture du paraître et du « style ».

Le Style :

Les ingénieurs de l’intelligence artificielle raisonnent déjà avec l’idée de reproduire un style particulier (le « style » Van Gogh, le « style » aquarelle, etc.) [6]

Cela témoigne d’un défaut culturel dans leur éducation qui est scientifique mais insuffisamment artistique. Ils abordent les représentations artistiques de manière superficielle, en se concentrant sur leur apparence, leur « style ».

Or, le style est une conséquence, le résultat d’un parcours créatif qui émerge sans être programmé. Le style, est en principe, l’aboutissement d’un effort créatif. Ce n’est pas un objectif en soi. Le style témoigne du contexte, des sources et des conditions qui l’ont engendré. Par exemple, la croyance que la vie matérielle n’a pas de valeur face à la vie spirituelle et éternelle a donné naissance à la peinture dématérialisée, en aplat, byzantine, contrairement à la peinture de la Renaissance, qui a mis le spectateur, l’homme, au centre et a retrouvé la perspective et la matérialité du volume.

[6] A Neural Algorithm of Artistic Style, Leon A. Gatys, Alexander S. Ecker, Matthias Bethge. arXiv:1508.06576v2 [cs.CV] 2 Sep 2015. arxiv.org/pdf/1508.06576

Si le style devient un objectif, l’œuvre est condamné à tomber dans le giron du maniérisme. Le maniérisme ne regarde pas le monde au-delà de sa surface. C’est un regard superficiel d’un créateur qui, faute de mieux, se met au centre du monde. Dans ce cas, le style résonne avec individualisme.

Une voie alternative est-elle possible ?

Certainement, si la conception des algorithmes cherchait à intégrer les vecteurs, les témoignages de l’histoire et de la genèse de chaque forme. Le fait que les molécules d’eau transportant les pigments de couleur dans une aquarelle, par exemple, se propagent en fonction des facilités ou des contraintes imposées par les grains du papier. Cette information sur l’évolution d’un parcours, n’est pas superficielle. C’est l’histoire de ce parcours exposée par les matériaux, qui nous parle et nous touche émotionnellement. Bien entendu, il existe d’autres niveaux qui témoignent des connaissances, de la sensibilité, de l’habileté ou de la maladresse, de l’effort ou de l’absence d’effort du dessinateur. Tous ces témoignages doivent être pris en compte. Le concept du « style » n’est qu’une réduction appauvrissante.

Les algorithmes sont généralement conçus par des ingénieurs en informatique, qui ont suivi un parcours éducatif peu approfondi dans certains domaines, notamment la culture, l’esthétique et les aspects du sensible en général. Leur formation est basée sur le raisonnement plutôt que sur le développement de la sensibilité. Les compétences et les lacunes de cette éducation, se reflètent naturellement dans leurs algorithmes.

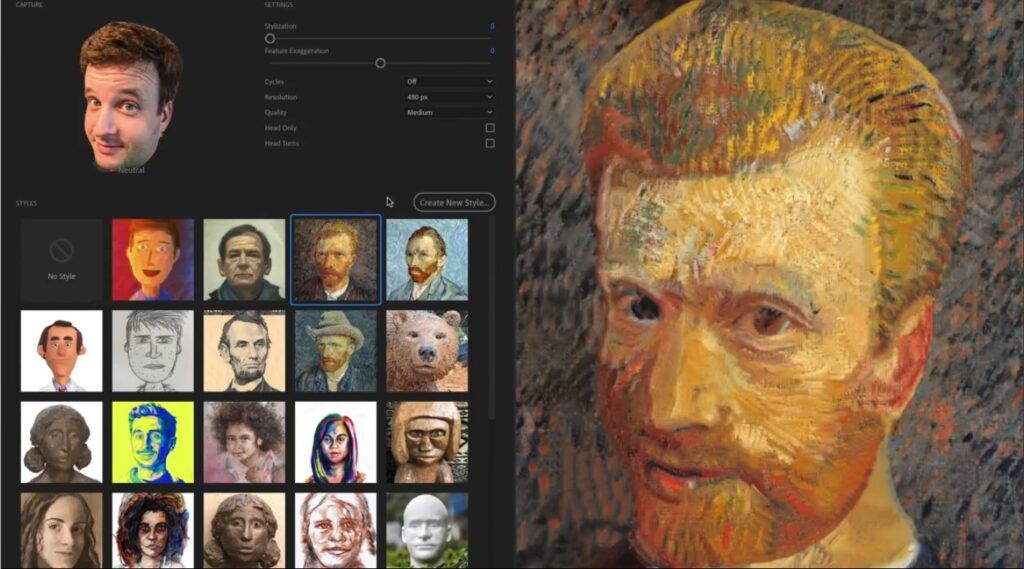

En plus de la conception du « style » que nous venons d’évoquer, on peut développer deux exemples supplémentaires : le premier concerne Adobe Character Animator CC et une de ses fonctions, mise en avant en 2017 mais marginalisée depuis au sein de ce logiciel.

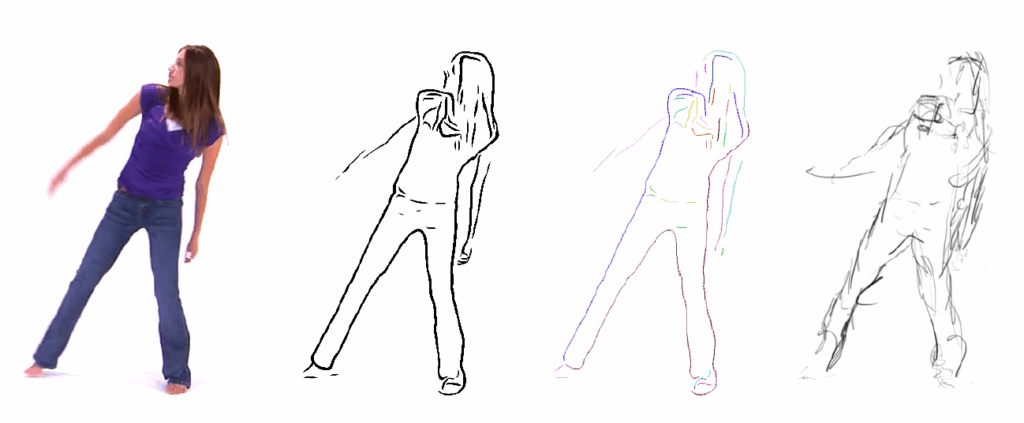

Le deuxième exemple est une tentative de 2015 (abandonnée ?) de traduire des vidéos en dessins animés, selon le « style » de différents dessinateurs.

L’intelligence artificielle est capable d’imiter et de transposer les formes et les mouvements. Ainsi on peut faire bouger et parler la figure d’une personne sous la forme et à la manière d’une autre. (Donald Trump peut se transformer en Poutine et vice versa, pour actualiser les exemples utilisant Obama et le pape…).

L’algorithme Character Animator d’Adobe est capable de traduire votre visage, capté par une webcam, en une peinture animée en adéquation avec un modèle que vous lui avez soumis. Cette traduction plastique, peut évoluer en reproduisant vos mouvements. [7]

Cependant, en regardant le résultat, on n’a pas l’impression d’avoir une peinture animée, mais plutôt un visage aux proportions naturalistes sur lequel on a déposé une peinture.

Bastien Dubois, Portraits de Voyages, Sacrebleu, séries TV, 2013 (cet exemple est antérieur de la parution de l’algorithme d’Adobe, mais on y observe un résultat similaire).

Le résultat, bien qu’impressionnant, est loin de l’attendu et certainement de l’intention originale. [8]

En effet, où est le problème ?

Quand on fait une peinture, le peintre tient compte de la surface plane de son support. Par la médiation des matériaux (peintures, crayons, pinceaux durs ou mous, etc.), il y traduit en une forme bidimensionnelle ce qu’il perçoit en trois dimensions. Pour ce faire, il prend en compte la couleur locale, mais aussi sa transformation par la lumière. En essayant d’appliquer cette peinture sur un volume, comme la tête d’une personne, les conventions changent : la surface homogène du papier plat est remplacée par la surface du volume, lequel est révélé grâce à la lumière.

[8] Jakub Fišer, Ondřej Jamriška, David Simons, Eli Shechtman, Jingwan Lu, Paul Asente, Michal Lukáč, and Daniel Sýkora, Example-Based Synthesis of Stylized Facial Animations In ACM Transactions on Graphics 36(4):155, 2017 (SIGGRAPH 2017, Los Angeles, USA, July 2017), ACM, U.S. Patent No. 10,504,267.

On assiste ainsi à un conflit entre deux approches d’éclairage, qui se superposent sans s’accorder : un éclairage intégré dans la peinture en aplat et un autre qui révèle le volume de la tête. De ce conflit résulte un sentiment de non-intégration : on a l’impression que la peinture est appliquée sur le visage, plutôt qu’elle ne constitue un visage en peinture et en trois dimensions.

Contours ou structure ?

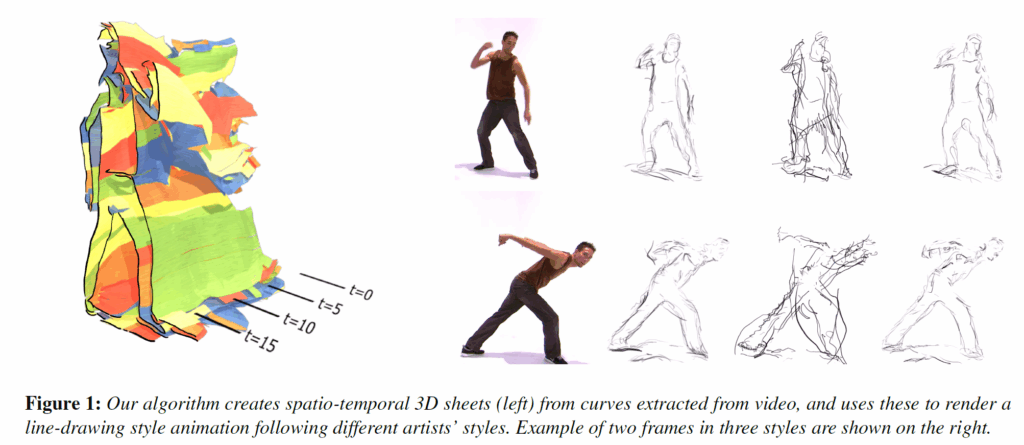

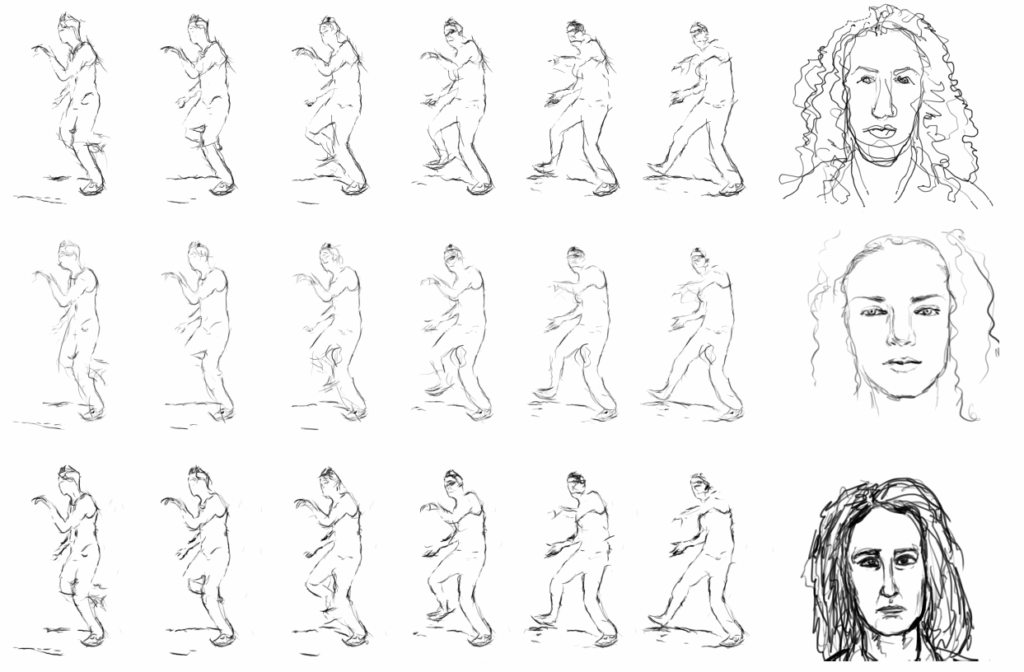

La recherche sur la traduction des vidéos en un « style » de dessin, a révélé des lacunes culturelles similaires. Les ingénieurs n’ont pas pu saisir le fonctionnement du dessin avant de concevoir leur algorithme. Leur dispositif a entraîné l’algorithme, comme d’habitude, sur des bases de données composées de coups de crayon et de fragments de traits, censés représenter le « style » de différents dessinateurs. [9] Un ressenti de la « touche personnelle » d’un dessinateur persiste certainement dans la moindre trace qu’il laisse, mais sans compter ce qui a été perdu.

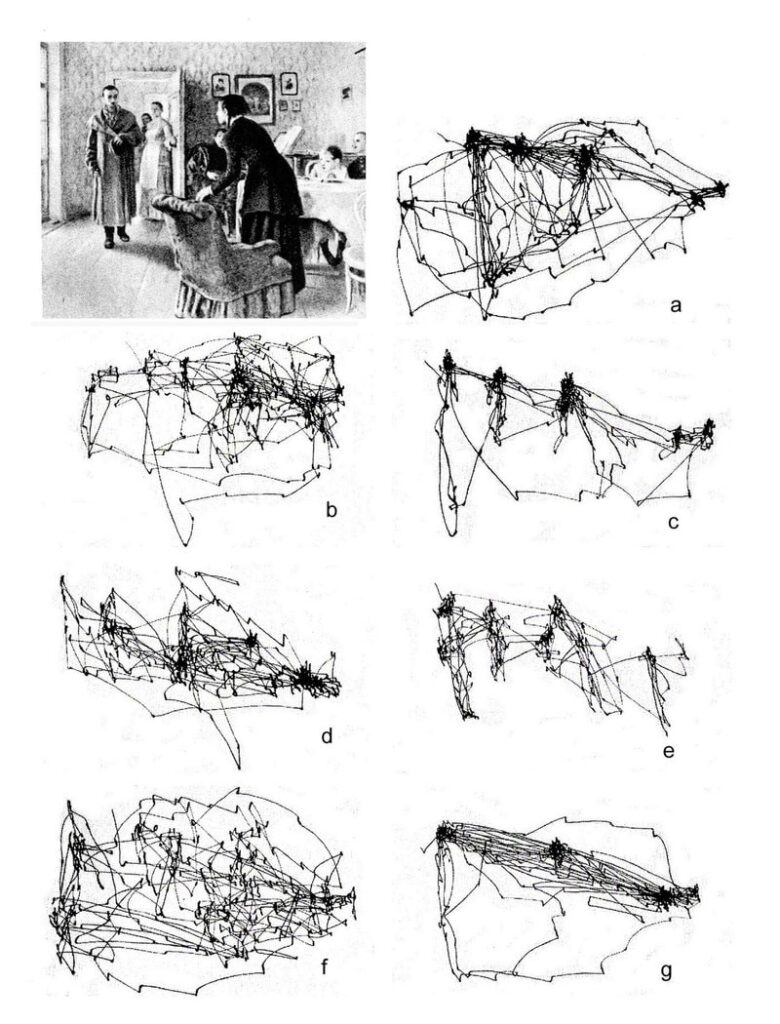

Au-delà de l’échelle, des « miettes » des touches du dessinateur, un dessin témoigne de ses gestes et de son regard qui hiérarchise. Les recherches d’Alfred Yarbus [10] ont démontré que l’on ne regarde pas une scène toujours de la même façon, mais selon une approche qui cherche à répondre à des interrogations.

De la même manière, un dessinateur, consciemment ou inconsciemment, met l’accent sur certains éléments de son dessin, suivant les idées qui le préoccupent. Une base de données constituée de dessins réduits en « miettes » néglige cette dynamique interne au dessin.

[9] Line-Drawing Video Stylization, N. Ben-Zvi1;2, J. Bento1;3, M. Mahler1, J. Hodgins1, A. Shamir1;4 Volume 0 (1981), Number 0 pp. 1–13 COMPUTER GRAPHICS forum. c 2015 The Author(s) Computer Graphics Forum c 2015 The Eurographics Association and John Wiley & Sons Ltd. Published by John Wiley & Sons Ltd. faculty.runi.ac.il/arik/site/videosketch.asp

[10] A. L. Yarbus, Eye Movements and Vision. New York: Plenum Press, 1967.

Ainsi entraînés, les algorithmes repéraient ensuite, les contours des figures issues de vidéos et procédaient à l’association des traits et des contours, cherchant à transformer une vidéo en un dessin animé. Cependant, le résultat donnait l’impression de regarder des « poils » aimantés et vibrants autour d’une figure invisible, naturaliste, du danseur qui avait servi de modèle pour l’expérience. [11]

En effet, quand on dessine, on vise d’abord la structure avant de chercher à rendre les détails de la surface. Dans un croquis rapide, notamment, avec des traits libres, c’est une démarche caractéristique. On précise les parties externes au fur et à mesure que l’on a cerné les proportions et le volume, et on avance progressivement en ajoutant des détails. Chaque trait témoigne d’un geste qui interprète une vision, un ressenti, provoqué par le model et du processus mental qui déclenche le geste à l’origine de la trace. Ce processus est une composante essentielle du dessin. En se calant sur les contours de manière mécanique, on se met en contradiction avec la perception du dessinateur et son fonctionnement mental.

La présence arbitraire d’un contour homogène, ignorant le fait qu’il varie en fonction de la lumière, compromet le résultat. Une déviation qui devient d’autant plus importante que le nombre d’images utilisées par seconde d’animation soit grand. Un grand nombre d’images par seconde (25 par exemple) ajoute de la précision aux détails et dévoile le conflit formel entre la conception de l’algorithme et la vision globale du dessinateur. Ce problème est bien connu en animation, notamment avec les résultats de la rotoscopie lorsque l’on décalque des vidéos.

Je laisse l’intelligence artificielle du « Chat » tirer ses conclusions :

Conclusion

« Les algorithmes d’intelligence artificielle, souvent conçus par des ingénieurs en informatique, reflètent les compétences et les lacunes de leur formation. Une meilleure intégration des aspects culturels et esthétiques pourrait enrichir les résultats et éviter les écueils du maniérisme et de la perte de l’histoire des formes.

Les algorithmes basés sur des prompts et des bases de données réduisent souvent la richesse expressive et la dynamique interne des œuvres artistiques. En se concentrant sur les contours et les traits de surface, ils négligent la structure sous-jacente et la vision globale du dessinateur, essentielles à la création artistique.

Les approches actuelles, en imposant des modèles conceptuels et statistiques, risquent de transformer l’art en un “ready-made”, appauvrissant ainsi la créativité humaine. Pour surmonter ces défis, il est crucial de développer des algorithmes qui intègrent les vecteurs historiques et contextuels des formes artistiques. Une collaboration interdisciplinaire entre ingénieurs, artistes et spécialistes culturels est indispensable pour enrichir les bases de données et les processus d’entraînement des algorithmes.

En reconnaissant les limites des approches actuelles et en cherchant à intégrer la sensibilité artistique, l’IA pourrait ouvrir de nouvelles perspectives créatives, respectueuses de l’essence de l’art et de la perception humaine. Cette démarche permettrait de préserver la richesse émotionnelle et la profondeur des œuvres, tout en exploitant les potentialités technologiques de l’IA. »

Mon commentaire sur la conclusion :

Voilà un résumé qui souligne une vision optimiste des possibilités futures de l’IA dans le domaine artistique. « l’IA pourrait ouvrir de nouvelles perspectives créatives… ». Certes, elle le pourrait. Mais mon point de vue dans ce texte, n’est ni pessimiste, ni optimiste. C’est l’éducation, préalable de cette IA, (Le Chat, de Mistral) qui la fait tirer la conclusion dans un sens. Vigilance donc : le terrain des bases de données dans lequel l’IA s’entraîne n’est pas neutre ; il est aussi conditionné par des idéologies.

20 février 2025