ENSEIGNER L'ANIMATION : OTTO ALDER

Otto Alder : Il y a trois sujets et avant d’aborder ces différents sujets, j’aimerais vous donner quelques idées sur ma conception générale de l’animation, puis nous passerons aux questions relatives au documentaire d’animation, à l’enseignement de l’animation et peut-être aux festivals d’animation.

Tout ce que je dis ne repose pas sur des recherches universitaires. Mon approche, ce dont je parle, vient de mon expérience dans le domaine de l’animation pour les festivals, de l’enseignement et de la réalisation de mes propres films d’animation. Il s’agit donc plutôt de mes expériences personnelles.

Georges Sifianos : Pouvez-vous nous présenter votre parcours et votre évolution ?

OA : Je vais d’abord exposer quelques idées générales sur l’animation. Je vais essayer de définir ce qu’est l’animation afin que vous compreniez mieux de quoi je parle.

Pour moi, l’animation est une forme spécifique du cinéma. Disons que l’animation est un sous-genre du cinéma, mais que la primauté des éléments de conception visuelle y est plus importante que dans les films d’action réelle. Nous avons alors le phénomène de migration ou de mouvement de l’image et, en même temps, le phénomène de psychologisation de ces images, de ces configurations visuelles.

Animation de Michael Frei – Haute École de Lucerne

J’ai mentionné la prédominance de la forme visuelle, qui offre des possibilités infinies d’expression personnelle. Et le plus important, surtout lorsque nous parlerons de documentaires animés, c’est la distance par rapport à la réalité. L’animation a une distance très claire par rapport à la réalité. Dès la première image à l’écran, nous voyons qu’il ne s’agit pas de la réalité. En particulier dans le domaine du dessin animé, mais aussi dans d’autres techniques telles que l’animation de marionnettes, le GEK est une configuration spécifique de l’animation. Pour moi, l’animation est une forme de réflexion imaginative sur la réalité.

Animation de Michael Frei – Haute École de Lucerne

L’animation est toujours ancrée dans la réalité, mais elle est pleine d’imagination. L’animation est une réflexion sensuelle sous forme de métaphores descriptives. Ainsi, l’animation n’est pas une reproduction cinématographique de la réalité, mais une illusion cinématographique médiatisée par des processus imaginatifs en tant que totalité d’événements audiovisuels. L’animation est une synthèse de formes d’art autarciques. Elle englobe donc toutes les formes d’art telles que le son, la musique, les beaux-arts, la sculpture, l’architecture, etc. Bien sûr, d’un point de vue technique, nous avons cette définition claire de la technique image par image qui diffère de la prise de vues réelles. L’animation est une variation technologique des représentations cinématographiques. L’animation est un montage cinématographique continu d’images individuelles. Cependant, l’accès aux images individuelles est très important et nous devons en discuter, en particulier en relation avec les développements technologiques (numérisation, etc.).

Animation de Michael Frei – Haute École de Lucerne

L’animation est une rythmicité des relations entre le son et l’image. Il n’y a pas de son original dans l’animation, ce qui la différencie clairement du cinéma traditionnel et qui est également très important pour la discussion sur les documentaires. Nous pouvons souligner la diversité des options artistiques et des configurations artistiques indépendantes dans l’art de l’animation pour les processus spatio-temporels qui sous-tendent une idée artistique et en termes de contenu. Fyodor Khitruk dit que l’animation est le chemin le plus court entre la figure et l’esprit, et entre la pensée et la gestalt.

Nous pouvons maintenant parler de l’enseignement.

Animation de Michael Frei – Haute École de Lucerne

J’ai enseigné à la Haute école spécialisée de Lucerne. Quand j’ai commencé, ce n’était pas encore une haute école, mais une école supérieure où les études duraient quatre ans. En 2007, cette école a adopté le système de Bologne : six semestres pour un bachelor et deux semestres pour un master. Elle a également introduit l’ex-système et la modulation de l’enseignement.

Mon cours portait principalement sur l’histoire et l’esthétique de l’animation. Au cours des deux premières années d’études, les étudiants devaient suivre des cours sur l’histoire de l’animation et l’histoire du cinéma. En plus de ces matières théoriques, ils pouvaient suivre de nombreux autres cours, tels que l’histoire de l’art, qui n’étaient pas obligatoires et qu’ils pouvaient choisir eux-mêmes.

Master Animation – Haute École de Lucerne

Au cours du premier semestre, ils ont eu huit entretiens avec moi, d’une durée de 45 minutes chacun.

La troisième année était consacrée à la rédaction d’une thèse théorique sur un sujet de leur choix.

Lorsque le programme Bologne-Erasmus a été lancé en 2007, l’idée était de synchroniser l’enseignement avec le travail pratique. Le cours pratique a commencé par le dessin d’animation, puis s’est poursuivi avec l’animation de marionnettes, l’animation en papier découpé et d’autres techniques expérimentales, à l’instar de la manière dont Paul Bush enseigne l’animation expérimentale, par exemple. Mon enseignement était très flexible : chacun de mes cours se composait de quatre modules très souples, de sorte que si un changement intervenait dans la partie pratique, je pouvais facilement réagir et adapter mon enseignement. En plus de la partie pratique de l’enseignement, j’ai également essayé d’intégrer des situations réelles dans l’animation. Par exemple, si un film de notre école remportait un prix quelque part, nous l’intégrions au cours, nous le regardions et nous en discutions.

Master Animation – Haute École de Lucerne

Mes objectifs étaient avant tout d’aider les étudiants à prendre conscience d’eux-mêmes et, bien sûr, de leur transmettre des connaissances théoriques et historiques ainsi que le lien entre les compétences visuelles et auditives. À la fin de leurs études, ils devraient être capables de trouver leur place, tant sur le plan théorique que pratique, dans le domaine de l’animation. Les étudiants doivent comprendre qu’ils doivent être eux-mêmes et ne pas suivre les idées ou les concepts des autres ; ils doivent donc les trouver eux-mêmes.

Les méthodes d’enseignement étaient très théoriques, mais ce qui m’intéressait le plus, c’était le travail d’équipe. En fin de compte, il me semble que ce sont les étudiants eux-mêmes qui ont créé tout le contenu pédagogique, car d’un cours à l’autre, ils recevaient des devoirs à faire, devaient faire des recherches sur un sujet donné et le présenter lors de la session suivante. Il s’agissait également d’un travail de groupe, ils formaient donc des équipes et travaillaient sur ces sujets non pas pendant les cours, mais pendant leur temps libre.

Master Animation – Haute École de Lucerne

Ma principale préoccupation dans mon enseignement était qu’il soit illustré par autant de films que possible, tant classiques que contemporains. Tous ces films ont toujours servi de base aux discussions pendant les cours. C’était en fait très intéressant de voir à quel point les étudiants prenaient ces études personnelles à cœur et comment ils apportaient leurs propres idées à leur apprentissage.

Vous savez tous que les progrès technologiques ont été très rapides au cours des 25 dernières années. Au début, je travaillais avec des films en 16 mm, il était donc très difficile d’obtenir des copies des films dont nous discutions. Mais avec le développement du VHS et du DVD, puis des plateformes numériques, tout est désormais largement accessible.

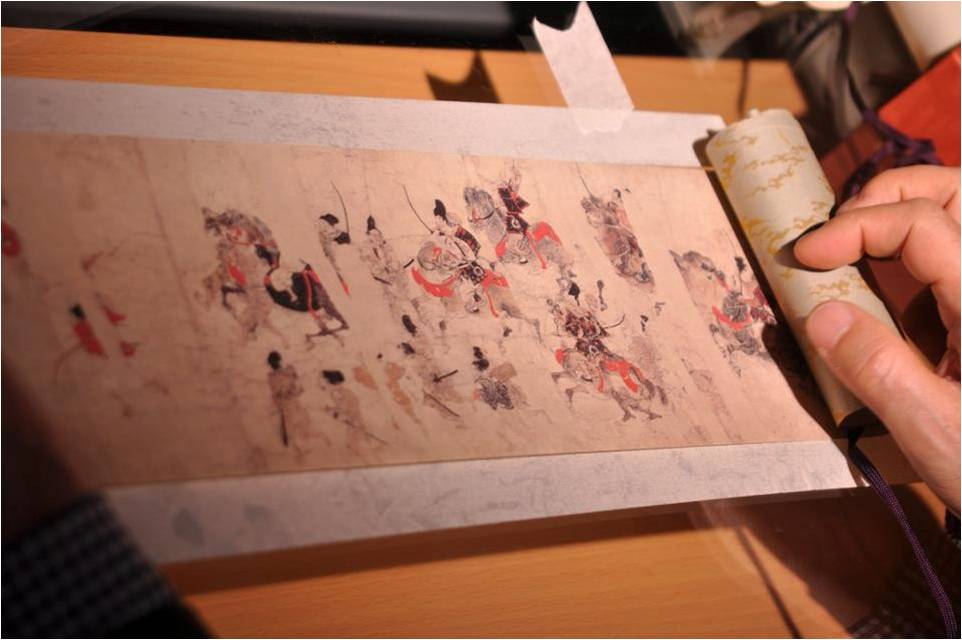

En plus de l’enseignement, j’ai créé une bibliothèque contenant un canon littéraire et un canon cinématographique auxquels les étudiants pouvaient accéder à tout moment. Ils pouvaient les utiliser pour leurs propres études et contenus. Bien sûr, nous avons commencé par le pré-cinéma, en commençant par les peintures rupestres et les rouleaux de l’histoire de l’art japonais.

GS : Emakimono.

Emakimono

OA : Oui, exactement. Ensuite, bien sûr, tous les jouets optiques qui sont apparus, les développements techniques, la genèse de l’animation depuis ses formes les plus anciennes jusqu’à ses débuts, peut-être avec les premières animations américaines.

Pour le son, j’invitais généralement quelqu’un de plus qualifié que moi, qui enseignait les aspects pratiques du son.

Ensuite, je retraçais l’histoire : de la Lanterna Magica à l’avant-garde, comme Norman McLaren, toute la situation historique, principalement illustrée par des exemples cinématographiques.

Cette structure est probablement appliquée de manière similaire dans d’autres universités.

Au début, il était difficile de trouver quelqu’un pour enseigner l’histoire. Il n’y avait pas beaucoup d’occasions d’échanger des expériences. J’ai en quelque sorte créé mon propre système, qui est modulaire, flexible et ouvert aux idées des étudiants.

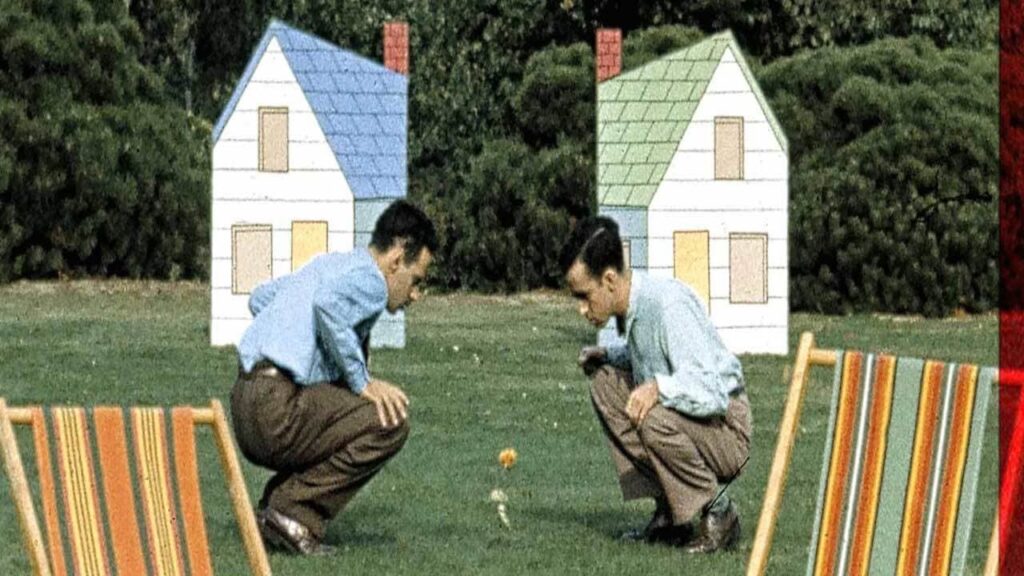

Norman McLaren, Neighbours (Voisins), 1952

Zepe : C’était très intéressant quand vous avez parlé de la difficulté de trouver des films dans les années 1970 et 1980. Il fallait se rendre dans les ambassades de certains pays pour obtenir des films, comme ceux de l’Office national du film du Canada. Dans mon école, nous pouvions regarder une dizaine de films par an, pas plus. Cinquante ans plus tard, j’ai l’impression qu’ils en montrent trop. Aujourd’hui, il y a tellement de contenu sur YouTube ou Vimeo que si un enseignant ne sélectionne pas et ne présente pas soigneusement certains films, textes ou autres supports en fonction de sa propre expérience, le volume considérable de contenu en ligne rend presque impossible pour les élèves de se forger une opinion. Je pense qu’il vaut mieux en avoir trop peu que trop.

Personnellement, je présente les films en utilisant une approche non chronologique et non technique, car je pense qu’il est utile de voir des images animées liées à chaque expérience spécifique. Je n’enseigne pas l’histoire de l’animation depuis ses débuts jusqu’à nos jours, car c’est de toute façon pratiquement impossible.

Isabel Aboim Inglez : Pour avoir une histoire, il faut la mettre en perspective, c’est ce qui définit l’histoire. Nous la mettons en perspective pour faire référence à une certaine période. L’histoire est donc écrite par les historiens. Je ne sais pas s’il existe beaucoup d’historiens de l’animation. L’histoire de l’animation devrait être abordée de manière chronologique, sur une ligne temporelle d’événements. Il ne s’agit pas d’une réflexion sur l’animation. Je viens des études cinématographiques et, pour moi, l’animation est du cinéma. Comment, alors, devons-nous penser la représentation du monde à travers le cinéma ? Cela commence avec le cinéma, là où nous avons le cinéma. D’autres formes ont peut-être existé avant, mais ce n’était pas du cinéma. Pour moi, l’animation est du cinéma et c’est une forme spécifique de représentation. Les images « réelles », tirées de l’action en direct – comme on dit, car aucune image n’est réelle, comme vous le savez – sont liées à certains modèles de représentation, plus susceptibles d’être proches du référent. La différence avec l’animation, c’est qu’elle est proche de la représentation. Elle offre donc la liberté de faire ce que l’on veut avec le médium cinématographique. L’animation est un cinéma libre. La manipulation totale, c’est la liberté de faire ce que l’on veut dans le cadre et de le concevoir de manière temporelle.

Otto disait que c’est principalement un médium visuel, mais pour moi, c’est un médium audiovisuel et temporel. C’est là la différence. Il ne reste pas dans le cadre, il va au-delà du cadre. Au cinéma, je n’aime pas que tout soit rangé dans des petites cases.

J’essaie d’expliquer aux étudiants ce qu’est l’impulsion créative, et nous avons des impulsions différentes selon les périodes, même au cinéma. Au début du cinéma, il y avait une immense liberté de faire ce que l’on voulait avec les formes et les cadres. Puis, lorsque le cinéma a commencé à développer son propre langage, cette liberté a été en quelque sorte canalisée (cette liberté a été, d’une certaine manière, établie de manière appropriée ?).

Dans l’animation, comme nous pouvons faire ce que nous voulons, nous pouvons avoir différents moments dans la même ligne narrative. C’est très créatif et la liberté de représentation est totale. Comme l’ont dit Jacques Aumont et Eisenstein, l’animation est le cinéma total.

J’essaie de mélanger ces impulsions de représentation pour obtenir quelque chose d’abstrait, plus lié à une référence ou plus plastique, et nous pouvons également organiser les choses à la manière du cinéma en direct. Pour moi, c’est la même chose.

Esthétique du film, Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie, Marc Vernet, 1999

OA : Vous voulez dire dans le domaine de la production ou dans celui de la perception ?

IAI : Dans le domaine de la création.

OA : Mais quand on parle de perception, il y a quelques différences.

IAI : Aujourd’hui, grâce à l’imagerie générée par ordinateur (CGI), près des deux tiers des images sont créées par ordinateur.

Le modèle de représentation se trouve plutôt dans la référence ou dans la représentation elle-même, comme l’a dit Gombrich.

OA : Je ferais quand même une distinction dans la perception. Lorsque vous voyez une action en direct, vous avez l’illusion de la réalité.

IAI : Je pourrais vous donner de nombreux exemples qui remettent en question ce type de tableau. Pour moi, Superman est une fiction, tout est fiction, le documentaire est une fiction.

OA : Je suis d’accord avec cela.

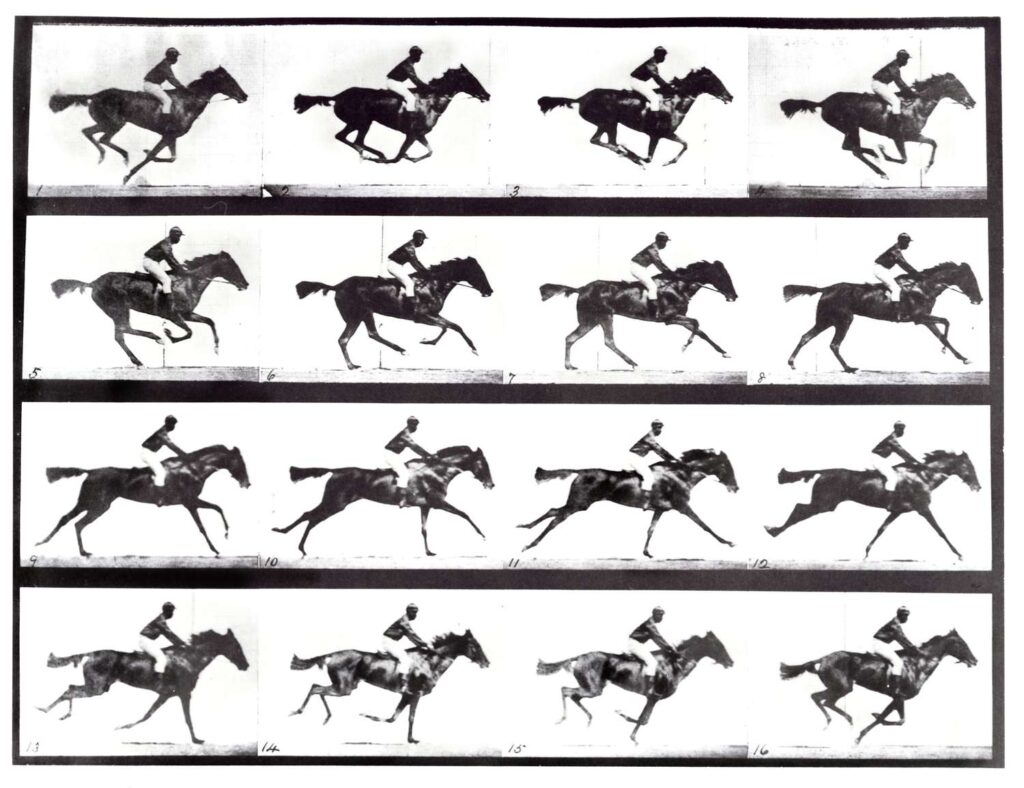

The horse in motion, Eadweard Muybridge, 1878

Z : Pour préparer cette rencontre, Otto a envoyé une sélection de films qui commence par le cheval d’Eadweard Muybridge. Pour moi, cela soulève la question clé de cette interview : qu’est-ce qu’un document, qu’est-ce que la fiction et qu’est-ce que l’animation ? C’est un excellent point de départ pour notre conversation et pour définir ce qu’est l’animation. Il y a plus d’un siècle, le mouvement était suggéré, et les gens pouvaient déjà comprendre qu’ils regardaient des photographies distinctes reliées entre elles. C’était une technique qui créait des images en mouvement, mais à l’époque, on ne savait pas très bien si elle devait être considérée comme de l’animation, de la fiction ou du documentaire.

Peu après, tout est devenu plus concret. Jusqu’aux années 1920, le cinéma tel que nous le connaissons aujourd’hui n’existait pas ; tout était plus ambigu ou fluide. Les premières expériences de Muybridge à Palo Alto suggéraient déjà une animation qui ne pouvait être autre chose que du cinéma. Comme vous le dites, tout est fiction, je suis d’accord. Vous dites également que l’animation est du cinéma à part entière, mais elle n’est peut-être pas devenue le cinéma tel que nous le connaissons depuis les années 1920. Si elle n’avait pas été aussi fortement influencée par la fiction, l’animation aurait pu évoluer vers quelque chose de complètement différent.

C’est pourquoi je réagis toujours négativement lorsque les gens disent que l’animation n’est que fiction. Nous dépendons beaucoup des jurys de fiction, des professeurs de cinéma et des professionnels qui travaillent exclusivement dans le domaine du cinéma et qui rejettent l’animation comme une curiosité. Nous parlons rarement de l’animation pour elle-même. Nous parlons rarement de l’animation en dehors du cinéma, alors que l’animation existe bel et bien en dehors du cinéma.

The horse in motion, Eadweard Muybridge, 1878

IAI : Mais la définition du cinéma ne consiste pas à présenter les choses de manière narrative. Comme en littérature, il existe de nombreuses façons de faire des films. Placer le cinéma dans une chronologie informelle (action/réaction) n’est pas bon pour le cinéma. Ce n’est qu’une façon parmi d’autres de faire des films. Les logiciels sont conçus pour faire les choses de manière chronologique, mais nous pouvons faire autrement. Quand vous dites que les photographies de Muybridge sont le premier film, pour moi, ce n’est pas le cas. Ce sont des images en mouvement, mais ce n’est pas du cinéma. Si je vais dans une boîte de nuit et que je vois des images partout, ce n’est pas du cinéma. Ce ne sont que des images en mouvement. On peut faire des films sans avoir une histoire en trois actes. On peut faire des films comme de la littérature ou de la poésie, ou comme une nouvelle romance. Je n’ai pas besoin d’un début au début et d’une fin à la fin.

Z: Vous avez raison, mais je perçois généralement deux façons principales de définir l’animation : soit comme étroitement liée à la fiction et au cinéma, soit comme une forme d’expression indépendante. Il est étrange de définir l’animation comme une liberté totale au sein du cinéma.

Quand je dis que les expériences de Muybridge à Palo Alto seraient intéressantes à discuter, ce n’est pas parce que je les considère comme des films de fiction, des documentaires ou des films d’animation, mais simplement parce qu’elles constituent un point de départ pour parler du mouvement. The Horse in motion n’est pas du tout de la fiction. Il s’agit, comme tu le dis, d’images en mouvement. À cette époque, le cinéma n’était pas encore défini.

OA: The Horse in motion de Muybridge n’est pas du cinéma, ce n’est pas de l’animation, car à cette époque, le cinéma n’était pas encore pleinement développé. Il s’agissait de photographie, et l’idée initiale d’Eadweard Muybridge était de prouver que ce cheval ne touchait pas le sol avec aucun de ses sabots.

Plus tard, il a mis les images en ordre à une vitesse de 24 images par seconde, je crois, peut-être 12, je ne suis pas sûr. Il avait 24 caméras. Lorsqu’il a pu mettre ces 24 images en séquence et les projeter, cela ressemblait plus ou moins à un film cinématographique à ce moment-là.

La sortie de l’usine Lumière à Lyon, Louis & Auguste Lumière, 1895

Mais le cinéma a véritablement commencé avec Louis et Auguste Lumière et Georges Méliès. Dès le début, ils ont pris deux directions différentes : l’une était le documentaire, pour ainsi dire, et l’autre était la fiction. Les deux étaient des films en prises de vues réelles. L’animation n’est pas une prise de vues réelles.

Quand ils ont vu qu’ils pouvaient mettre en séquence la réalité photographiée dans les journaux, ils ont peut-être réalisé qu’ils pouvaient mettre des photographies en séquence, et peut-être aussi des dessins, et ce moment a peut-être marqué le début du cinéma d’animation. Peut-être. Je n’en suis pas sûr.

L’homme à la tête de caoutchouc, Georges Méliès, 1901

IAI : Il y a Joseph Plateau.

OA : Bien sûr. Et Étienne-Jules Marey. C’est l’époque du pré-cinéma.

Nous pouvons désormais parler de documentaires animés.

Cavalier arabe, Étienne-Jules Marey, 1887

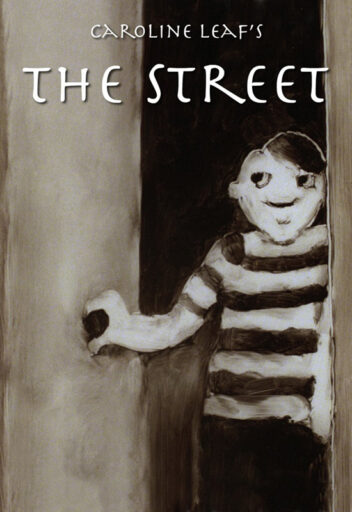

Z : Les documentaires animés sont aujourd’hui très populaires. Dans la liste des films que vous avez envoyée avant cette réunion, certains s’appuient fortement sur la voix. Si l’on pense à La rue de Caroline Leaf, Le hibou qui épousa une oie, ou même Conversation pieces de Peter Lord et David Sproxton, les réalisateurs ont utilisé des voix. Mais il est très difficile de classer ces films parmi les documentaires animés qui suivent les pratiques documentaires. Honnêtement, je ne sais pas comment définir un documentaire animé. Je peux dire quand un film ressemble plus à un documentaire qu’à une fiction, mais je ne sais pas vraiment comment la distinction entre documentaire et fiction s’applique à l’animation. Ce que nous savons, c’est que les processus impliqués dans l’animation sont très différents et que l’animation peut donner à un documentaire une expression plus subjective et unique.

Dans la sélection d’Otto, je pense que deux films peuvent être qualifiés de documentaires animés.

Conversation pieces – Sales pitch, Peter Lord and David Sproxton, 1983

International Leipzig Festival for Documentary (Photo: Friedrich Gahlbeck – Bundesarchiv Bild 183-G1112-0014-001), 1968

OA : Je travaillais pour le festival de Leipzig, qui est traditionnellement un festival de documentaires, et j’étais directeur de la section animation. Je ne sais pas pourquoi ils présentaient également des films d’animation. Avant la chute du mur de Berlin, c’était un festival très important pour la République démocratique allemande. Cependant, il y avait un conflit entre les films d’animation et les documentaires. Et lorsque j’ai fait la sélection des films d’animation, je me suis rendu compte que beaucoup d’entre eux avaient une approche similaire à celle des documentaires. J’ai donc pensé que si je travaillais dans ce lieu où se rencontrent l’animation et le cinéma documentaire, je pourrais essayer d’initier une discussion entre les réalisateurs de documentaires et les réalisateurs de films d’animation, mais cela n’a pas fonctionné. Je n’ai pas réussi. Les réalisateurs de documentaires avaient de sérieuses réserves, considérant peut-être encore l’animation comme un domaine réservé aux enfants.

J’ai compilé un programme de films d’animation et l’ai intitulé « Documentaire animé ». L’idée était de montrer au public des films qui chevauchent la frontière imaginaire entre réalité et fiction. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à travailler avec le terme « documentaire animé ».

DOK Leipzig en 2002 (Wikipedia)

Si l’on examine ces films, considérés comme des documentaires animés, on constate, comme vous l’avez déjà mentionné, que la plupart d’entre eux sont très verbeux, car ils sont souvent basés sur des interviews ou des dialogues. L’animation devient alors une sorte d’outil lorsque le matériel visuel fait défaut et sert à reconstruire l’aspect visuel du documentaire, une sorte d’illustration des interviews et des récits qui ont eu lieu. C’est peut-être le principal problème de ce que l’on pourrait appeler ce « genre ».

Mais je ne pense pas que ces films soient des documentaires. Il s’agit plutôt d’effets spéciaux pour des films documentaires.

IAI : Ce sont des films « intérieurs ». Ils sont très à la mode et ressemblent à un flux de conscience, comme Virginia Woolf, Clarice Lispector ou James Joyce, mais pour le cinéma. Avec ce flux, les images défilent et l’animation sert très bien le flux de conscience. C’est un essai cinématographique.

Whatever the weather (Bei Wind und Wetter), Remo Scherrer, 2016

Z : Dans le film de Remo Scherrer, Bei Wind und Wetter (Qu’il pleuve ou qu’il vente), inclus dans la sélection d’Otto, le spectateur oscille entre des choses qu’il reconnaît et d’autres qui lui sont inconnues. L’atmosphère qui s’en dégage – tout dans ce film – s’apparente à celle d’un documentaire.

Dans Das Leben ist eines der Leichtesten de Nyffenegger Marion, quelque chose fonctionne vraiment. Ce n’est pas particulièrement agréable, mais ça fonctionne. En tant que processus hybride, il conserve une qualité documentaire.

Quoi qu’il en soit, il est très difficile de définir ce qui fait qu’un film d’animation est un documentaire. Comment définis-tu un documentaire, Isabel ?

Das Leben ist eines der Leichtesten, Nyffenegger Marion, 2019

IAI : Je reviens à l’exemple de la littérature : l’écriture journalistique n’est pas de la littérature, mais je peux l’aborder d’une manière plus littéraire. Le but de l’écriture – je dis écriture, mais je pourrais dire animation – n’est ni journalistique ni historique. C’est une introduction artistique à un point de vue. Les documentaires animés sont donc une manière originale de regarder et de parler d’événements qui pourraient avoir – je n’aime pas le mot « réel » – une référence historique ou géographique. C’est toujours le point de vue qui prime dans une manière originale d’en parler. La rue, de Caroline Leaf, parle de la mort, par exemple.

La rue, Caroline Leaf, 1976

Z : Ce qui m’attire le plus dans les documentaires, c’est leur diversité. Un documentaire m’intéresse lorsqu’il présente différents points de vue et éveille la curiosité. Ce n’est pas vraiment un « document » au sens où il capture le bon moment et le bon endroit. C’est plutôt le contraire : une vérité flottante que nous ne pouvons jamais saisir pleinement. L’approche est donc plus ouverte. Il y a quelque chose que nous pouvons suivre, quelque chose qui a sa propre direction.

En revanche, l’animation n’est pas une pratique journalistique, où l’on observe, enregistre, monte et répète. Ces domaines sont si différents que je me demande souvent comment ils peuvent être reliés.

IAI: C’est un équilibre entre connotation et dénotation. Dans l’animation, nous dessinons le flux et la connexion des pensées. L’approche des événements est plus du côté de la connotation.

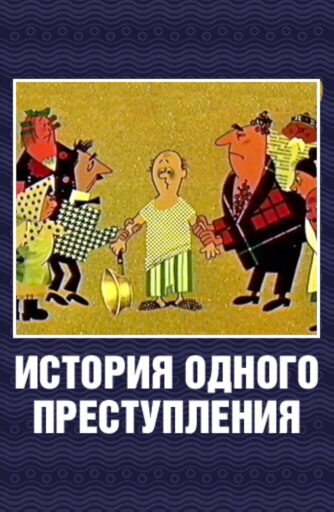

Story of a crime, Fedor Khitruk, 1962

OA : Ne pouvons-nous pas convenir que les documentaires sont tous des formats non fictionnels, à l’instar des films factuels ? Il y a toujours une approche subjective de la part du cinéaste. Dans la sélection que j’ai faite, il y a deux films intéressants de Fedor Khitruk : l’un est Histoire d’un crime, qui n’est pas un documentaire, mais Khitruk m’a dit qu’il avait lu un article sur ces événements dans un journal.

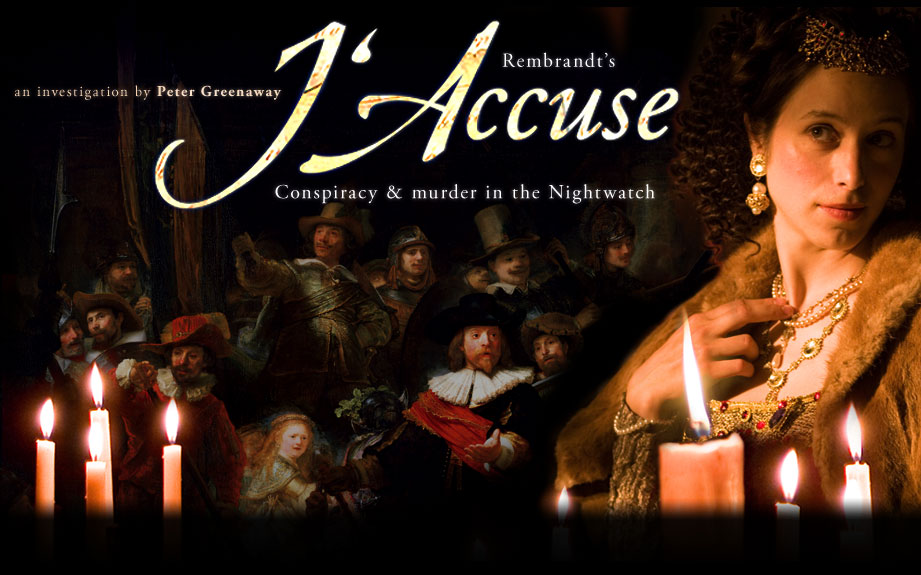

IAI : Vous connaissez J’accuse de Rembrandt, de Peter Greenaway. Lui aussi est à la recherche d’un crime. Cela pourrait être un documentaire réalisé lors d’une rétrospective.

Rembrandt’s J’accuse, Peter Greenaway, 2008

OA: Oui !

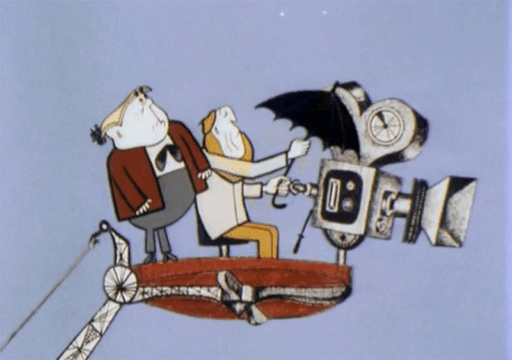

L’autre film de Fedor Khitruk s’intitule Film film film, il traite de la réalisation de films d’animation et il m’a dit qu’il avait remporté un prix à Venise et qu’il avait rencontré Billy Wilder qui lui avait dit : « Votre film est le meilleur documentaire sur la réalisation cinématographique ».

IAI : L’équilibre entre ces deux domaines est très difficile à déterminer. Vous savez, je suis professeur de photographie et je ne crois pas que la photographie soit un document, même la photographie photojournalistique. Parlez-nous d’une façon de voir les choses qui n’est peut-être pas la réalité, qui n’est qu’une réalité parmi d’autres ou une réalité possible. Seules les oranges, les pommes granny ou les pommes rouges dans des caisses sont un document. La photographie n’est pas un document parce qu’elle est partielle.

Film, film, film, Fedor Khitruk, 1968

GS: Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine des festivals, ce qui vous a permis de voir de nombreux films aux approches différentes. Pouvez-vous nous parler de cette expérience ?

OA : La catégorisation est toujours problématique. Tout est en mouvement dans ce mélange combiné.

Il y a quarante ans, les catégories étaient plus claires. Ce n’est plus possible aujourd’hui. En ce qui concerne les documentaires d’animation, tous ces films ont une approche très individuelle. Aucun d’entre eux n’est identique dans sa façon d’être créé. Et il y a beaucoup de très mauvais documentaires d’animation parce que, comme je l’ai dit tout à l’heure, ils sont très chargés en langage. Ils sont basés sur le langage, ce qui est différent de l’animation, qui peut raconter une histoire sans voix off ni dialogue. Or, ces films, qui sont principalement basés sur le langage, sont soumis à certaines restrictions en termes de distribution, car il faut comprendre leur langue. Ils sont principalement sous-titrés en anglais, mais ils sont tellement surchargés de mots qu’il est impossible de les suivre. En même temps, les images sont souvent de très mauvaise qualité et peu créatives, sans approche professionnelle. Ce problème de langage est le même dans les films d’action réelle. Dans l’animation, j’ai pu observer que la plupart des films sont très lourds sur le plan linguistique.

Peut-être que le terme « essai » évoqué par Isabel est bien meilleur que celui de documentaire animé. D’un autre côté, un document est toujours neutre pour moi. Il doit s’agir d’un fait. L’animation n’est pas un document pour moi.

Story of a crime, Fedor Khitruk, 1962

Lorsque nous parlons de document ou de documentaire, nous faisons référence à des preuves. Jusqu’à présent, l’image photographique naturaliste était considérée comme une preuve, et c’était là sa principale distinction. Mais aujourd’hui, nous avons des images générées par deep fake, des images photoréalistes animées en mouvement que nous ne pouvons distinguer de la réalité. Tout est désormais identique. Tout est « faux », créé personnellement, subjectivement. Nous avons besoin d’une nouvelle définition de la représentation de la réalité. Le naturalisme photographique n’a plus aucune valeur en tant que preuve. Nous sommes dans le même domaine que l’animation.

L’histoire d’un crime de Fedor Khitruk est une façon subjective de parler d’un crime. Ce n’est pas une preuve. Qu’est-ce qui peut remplacer la preuve ?

OA : J’aime cette approche. Il y a beaucoup de réponses.

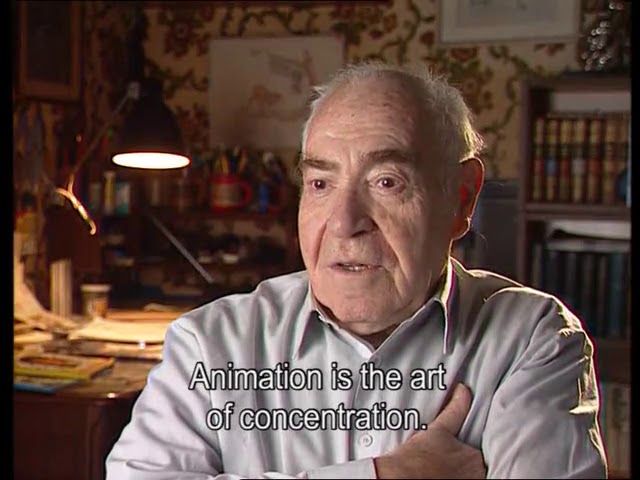

GS : Otto, vous avez réalisé un documentaire sur Fedor Khitruk, L’esprit du génie. Pouvez-vous nous parler de la relation entre l’animation et le documentaire ? Vous avez cette expérience concrète.

The spirit of genius, Otto Alder, 1999

OA : J’ai eu la chance de pouvoir réaliser ce film. Au départ, mon intention était de faire un documentaire sur Fedor Khitruk, animateur et cinéaste. Au cours du processus et après coup, j’ai réalisé qu’il s’agissait peut-être d’une tentative pour parvenir à certaines conclusions qui pourraient être documentées. Aujourd’hui, 20 ans plus tard, je ne dirais pas qu’il s’agit exclusivement d’un film documentaire, car j’ai eu l’occasion d’y intégrer de l’animation, à savoir le travail de Fedor Khitruk, bien sûr, qui est loin d’être un simple document.

Il n’y a plus de catégories. Les genres se dissolvent ou se confondent les uns avec les autres. De nos jours, on peut tout mélanger : fiction, documentaire, animation, etc. Et dans l’animation, il existe une grande variété d’expressions artistiques, donc je continue de croire que l’animation n’est pas du tout la même chose que le cinéma, comme l’a dit Isabel au tout début.

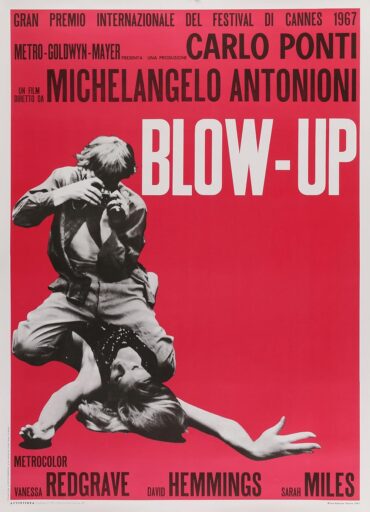

Blow up, Michelangelo Antonioni, 1967

Z : Tout le monde, aujourd’hui et peut-être depuis toujours, essaie de saisir un film invisible caché dans le film lui-même, comme dans Blow-up d’Antonioni : la photo est là, un crime a été commis, mais on ne peut pas le prouver. Nous sommes toujours à la recherche de quelque chose qui n’est pas directement dans le film, mais au-delà. La façon dont les gens abordent aujourd’hui la fiction, le documentaire ou l’animation crée quelque chose qui s’apparente à un objet inaccessible.

William travaille avec des personnes incarcérées. Peut-être souhaite-t-il partager son expérience.

William Henne : Les prisonniers ont parlé de la signification de leur peine de leur propre point de vue. Nous avons monté ces interviews et ils ont animé des marionnettes dans des maquettes qui montrent leur vie quotidienne. C’est une sorte de documentaire, car ils ont animé leur propre vie et parlé de leur condition.

Le sens de la peine, Zorobabel, 2025

GS : Otto, tu enseignes, tu as organisé un festival, tu t’intéresses à la théorie, tu réalises des films. Si nous inversions les rôles, quelle question aimerais-tu poser à Otto Alder ?

OA : Depuis cinq ans, je n’ai plus aucun lien avec l’enseignement. Ma relation avec l’animation s’est distendue. La question est : pourquoi ai-je fait tout cela ?

Z : Les images animées sont désormais artificielles.

OA : La technologie dévore tous les genres, de l’animation au cinéma. Grâce à l’intelligence artificielle et à de bonnes suggestions, il est très facile de réaliser un court métrage. Lorsque mes étudiants ont présenté leur thèse, ils ne l’avaient plus rédigée. Pour moi, c’est assez dangereux. D’un autre côté, je vois les possibilités offertes par cette intelligence artificielle. Mais c’est le plus grand vol de l’humanité par les aristocrates technologiques qui privatisent le savoir et veulent le revendre.

Play, Dorothy Pang (made with AI), 2025

IAI : Avec une demi-douzaine d’étudiants, nous réalisons des projets d’animation hybrides. Et aussi des séries animées. J’enseigne les projets finaux et ils peuvent réaliser des fictions, des documentaires, des films expérimentaux et des animations. Je suis très heureux de les aider à faire ces découvertes.

L’analogique a toujours ses avantages. Nous réalisons par exemple des découpages en papier, et les photocopies font leur grand retour. Mais ils ont également une très bonne approche du numérique. Ils n’ont pas peur de l’utiliser, même avec des formats de moindre qualité comme les gifs animés.

Rencontre avec Otto Alder, Fantoche Festival, 2022 (Arttv)

OA : Pour les festivals, l’intelligence artificielle est une bonne chose, car elle permet de se passer des comités de sélection.

Ma carrière professionnelle dans le domaine des festivals a débuté en 1986 à Stuttgart. J’étais organisateur et conservateur, puis j’ai été licencié en 1992. J’ai ensuite eu la chance d’être invité à travailler pour le festival de Leipzig, où j’ai travaillé de 1993 à 2015. Parallèlement, j’ai créé Animated Dreams, un festival en Estonie. Je suis parti au bout de trois ans, mais il existe toujours. En 1994, nous avons commencé à mettre en place le festival Fantoche en Suisse, qui était complètement différent ; il s’agissait d’une direction collective, ce qui est très difficile. Ce festival existe toujours, mais je ne suis plus lié à aucun de ces festivals.

Quelle est la fonction des festivals ? L’histoire des festivals a en quelque sorte commencé en 1929.

Premier congrès du cinéma indépendant, du 2 au 6 septembre 1929 à La Sarraz en Suisse, organisé par la Revue du Cinéma, avec Léon Moussinac, Walter Ruttmann, Bela Balazs, Sergueï Eisenstein, Hiroshi Higo, Hans Richter, Grigori Alexandrov, Janine Bouissounouse, Édouard Tissé, Jean-Georges Auriol, Fritz Rosenfeld, Alberto Cavalcanti, Moichirô Tsuchiya, Robert Aron et Ivor Montagu (photo : J. Felostein).

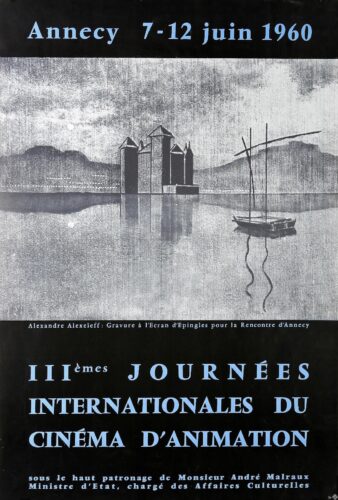

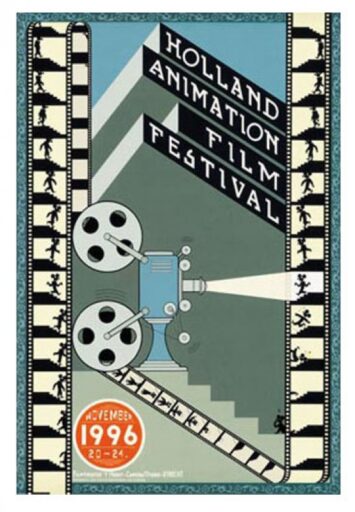

Le premier congrès indépendant sur le cinéma s’est tenu à La Sarraz, en Suisse, avec Alberto Cavalcanti, Walter Ruttman et Sergei Eisenstein. Ils ont discuté de questions liées à la réalisation cinématographique et des ateliers ont été organisés. Un très court métrage a été réalisé, mais il n’existe plus aujourd’hui. J’ai assisté aux débuts du festival de La Sarraz. Bien sûr, des festivals de films d’action réelle tels que Venise, Berlin et Cannes étaient déjà établis. Du côté de l’animation, l’histoire des festivals a vraiment commencé avec la création du Festival d’animation d’Annecy en 1961, à l’initiative d’artistes et de l’organisation ASIFA (Association internationale du film d’animation). Puis sont venus Ottawa, Zagreb, Espinho, qui fut le premier festival annuel et fut créé pendant l’ère Salazar au Portugal. Ensuite Hiroshima, Varna. Ils étaient contrôlés par l’ASIFA, qui évaluait ces festivals. L’ASIFA avait des règles claires concernant le processus de sélection, les jurys, etc. Ces festivals étaient contrôlables car ils n’étaient pas très nombreux. Plus tard sont venus le Festival du film d’animation de Hollande, Stuttgart et Bruxelles. Aujourd’hui, il y a non seulement un tsunami de films, mais aussi un tsunami de festivals. Il n’y a plus aucun contrôle possible.

Otto Alder, lauréat du prix ASIFA 2021, et Vesna Dovnikovic, secrétaire générale de l’ASIFA

(Photo: Animafest Zagreb)

Z : L’ASIFA a été créée en 1960. De quel type d’association s’agit-il ? Est-elle originaire d’Angleterre, de France, d’Allemagne… ?

GS : Elle a vu le jour à Cannes, à l’initiative d’un groupe international de cinéastes et de critiques, tels que Norman McLaren, Jiri Trnka, Georges Sadoul, Alexandre Alexeïef… Ils n’étaient pas satisfaits de la manière dont l’animation était représentée au Festival de Cannes ou dans d’autres festivals de films d’action. Ils se sont installés à Annecy.

Z : Quel était l’objectif de l’ASIFA ?

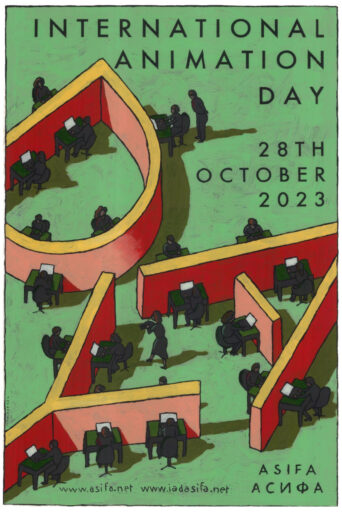

OA : Ils cherchaient le lieu idéal pour présenter les films d’animation et les films d’art indépendants de manière appropriée, sans les classer dans la catégorie des films pour enfants ou des comédies. Ils considéraient l’animation comme un moyen d’expression artistique sérieux et voulaient mettre l’accent sur cet aspect. Ils ont donc cherché un moyen de présenter l’animation sous une forme concentrée.

International Animation Day, affiche de Georges Schwizgebel, 2023

GS : Lors de ce congrès, ils ont discuté de la définition de l’animation et ont tenté d’approfondir la question. C’était aussi une grande famille, car à l’époque, il y avait une séparation entre les deux blocs pendant la guerre froide, mais l’animation a toujours maintenu le contact et l’ouverture entre les deux grandes communautés de la planète.

Z : Les Italiens ont été fortement influencés par les réalisateurs d’animation russes, polonais et tchèques dans les années 60 et 70. Au Portugal, un homme nommé Vasco Granja a diffusé à la télévision nationale un grand nombre de films, notamment ceux de l’école de Zagreb.

OA : Quelles sont les fonctions des festivals ?

- Ce sont des expositions d’art ou des événements artistiques temporaires qui durent généralement une semaine.

- Ils rassemblent les productions les plus importantes et les plus récentes de l’année écoulée sous une forme très concentrée.

- Ce sont des événements publics qui peuvent même paralyser une ville comme Annecy pendant une semaine.

- Les festivals internationaux sont des vitrines internationales pour l’art de l’animation.

- En même temps, ce sont des événements de divertissement.

- Ils décernent des prix.

- Ils doivent stimuler les sens.

- Les festivals sont des espaces d’information, de communication, de discours, d’interaction et d’éducation, avec des ateliers et des master classes.

- Ils sont un lieu de rencontre pour les artistes de l’animation, qui peuvent échanger des idées.

- Ils sont des lieux importants pour le public. Bien sûr, vous pouvez regarder des animations en ligne, sur une tablette ou un téléphone portable, mais la plupart des films ne sont pas conçus pour ces supports ; ils sont faits pour le grand écran.

Il est très difficile de créer et de maintenir un festival. Il faut trouver des sources de financement, nationales, locales et régionales, qui constituent une partie du financement, puis il y a la vente de billets et parfois le parrainage. Si vous recevez des fonds de la part d’entreprises, vous savez qu’elles ont généralement des attentes : elles aiment être présentes, elles aiment être vues, et cela peut parfois poser des problèmes. L’argent le plus facile à obtenir est celui qui provient de la vente de billets et de sources publiques.

Zepe, vous vivez dans un pays où l’animation, les médias et la culture en général jouissent d’une très bonne réputation, et où les responsables gouvernementaux comprennent la nécessité de les soutenir. Il n’y a aucun autre pays en Europe qui ressemble au vôtre en matière d’animation.

Ancien théâtre-casino sur le Pâquier à Annecy (photo: Jean-Pierre Lamy), juin 1963

Les festivals disparaissent également. Nous avons récemment perdu certains festivals très importants : tout d’abord, le Holland Animation Film Festival (HAFF), qui n’a pas disparu pour des raisons financières, mais à cause d’intrigues au sein du conseil d’administration du festival et d’influences extérieures ; Animamundi, qui est un cas typique de dépendance vis-à-vis du parrainage de la grande compagnie pétrolière brésilienne Petrobras, qui couvrait environ 80 % des dépenses, mais qui a été impliquée dans des scandales politiques et a retiré son parrainage du jour au lendemain ; puis il y a le très important Festival d’animation d’Hiroshima, qui a disparu après que le gouvernement d’Hiroshima a décidé de retirer tout son soutien.

Les festivals sont un sujet très difficile, car nous avons très peu de recherches à leur sujet jusqu’à présent.

Holland Animation Film Festival (poster: Chris Ware), 1996

Le problème principal est, bien sûr, le processus de sélection, qui a une grande influence. Être directeur et faire partie du comité de sélection sont des postes très influents. Je dis toujours qu’un directeur ne devrait pas rester en poste plus de dix ans, sinon la situation commence à devenir critique. Les personnes qui effectuent les sélections décident de ce qui sera projeté à l’écran et de ce qui ne le sera pas. Nous assistons à une augmentation du nombre de films. À Stuttgart, ils reçoivent plus de 1 200 ou 1 500 candidatures, à Annecy beaucoup plus. Qu’advient-il de tous les films qui ne sont pas sélectionnés ?

Stuttgart Trickfilm International Animated Film Festival, 2011

Les festivals ont pour fonction de mélanger le connu et l’inconnu. Leur rôle est de s’aventurer en territoire inconnu, d’expérimenter et de présenter des innovations esthétiques et techniques, mais aussi de présenter l’histoire de l’animation. Malheureusement, la plupart des festivals ne s’intéressent pas à l’histoire, car cela nécessite un travail de conservation. Or, cela requiert des ressources financières importantes.

Plus il y a de festivals, plus ils me semblent ressembler à des magasins de proximité.

L’évaluation de l’ASIFA a complètement disparu. Il n’y a plus d’évaluation ni de contrôle des festivals. Il n’y a plus de critique des festivals ou des films d’animation, à quelques exceptions près peut-être. Quand on lit des articles sur les festivals, ils parlent du nombre de billets vendus, du nombre de pays, du nombre d’invités, mais ne disent rien sur les films.

Z : Selon vous, quel festival offre le mieux aux auteurs et aux professionnels de l’animation l’occasion de se rencontrer et d’échanger des idées ? Quels sont, selon vous, les festivals les plus efficaces pour inviter les auteurs à présenter et à réfléchir sur leurs films ?

OA : Je dirais que les petits festivals sont les meilleurs ! Annecy embrasse tout, on s’y perd, il n’y a pas d’orientation, cela ne m’intéresse pas. Je ne peux citer aucun festival qui s’en soucie le plus.

Z : Animatou est un petit festival où l’on peut discuter des films.

OA : Oui. Peut-être Fantoche, peut-être Anima. Il devrait y avoir plus d’interaction entre les réalisateurs, les artistes et le public.

Il y a toujours deux créateurs dans un film : le réalisateur et le spectateur.

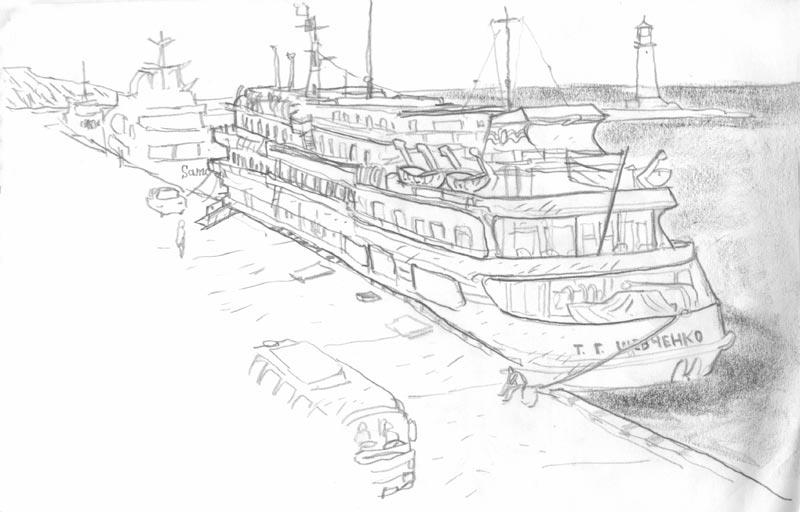

À ma connaissance, le festival Krok n’existe plus. Ce festival était très intéressant car il était très intense : l’alcool, la beuverie et la fête faisaient partie intégrante du festival. Il n’y avait aucune possibilité de s’échapper, on était vraiment coincé sur ce bateau. Le discours était plus facile et plus efficace.

Le bateau du KROK (William Henne, 2011)

Z : Certains festivals de fiction live-action sont plus intéressants que les festivals d’animation en termes de questions posées aux auteurs, car je pense que la critique d’animation est largement absente. Au Portugal, par exemple, les journaux couvrent rarement l’animation. Ils publient des articles sur la bande dessinée, mais presque jamais sur l’animation.

GS : Otto, vous avez lancé de nombreux festivals. Je me souviens du LIAA, qui était un événement très important et unique en son genre. Je te considère comme un visionnaire dans l’organisation et la gestion d’un monde centré sur l’animation. La situation actuelle de l’animation a changé, car il existe désormais de nombreux festivals. Si tu devais lancer et imaginer un événement idéal – je ne sais pas si tu l’appellerais un « festival », mais peu importe – quel serait-il ?

OA : Vous avez mentionné le LIAA, le Lucerne International Animation Academy. L’idée derrière cet événement était de réunir la pratique, la théorie et le public, organisé sous la forme d’un symposium plutôt que d’un festival avec beaucoup de spectateurs, d’animations et de projections. Nous avons besoin de nous concentrer dans tous les domaines de la vie. Ce projet était lié à l’université, qui le finançait. Je n’ai pas pu le poursuivre. Mon rêve était d’organiser cette rencontre tous les trois ans, mais j’ai échoué, peut-être parce que je n’ai pas fait d’études universitaires et que l’argent, destiné à la recherche, provenait de l’université. La recherche était l’objectif de la LIAA, et l’école n’a pas continué à financer le projet. C’est dommage, mais c’était très intéressant de le faire une fois, et il y a eu de merveilleuses présentations et discussions. Les retours ont été excellents, mais c’est du passé.

Haute École de Lucerne

GS : Pour moi, ça a été l’un des meilleurs moments de ma vie.

OA : Merci beaucoup !

Z : Est-ce que tu le referais si tu avais les fonds nécessaires, ou pas ?

OA : Oui, mais je n’ai plus la force ni l’énergie pour gérer l’aspect financier.

Pour la première conférence ou le premier symposium organisé par la LIAA, le thème et le contenu principal étaient axés sur la narration et la dramaturgie dans l’animation. Il serait intéressant d’organiser une conférence sur les documentaires animés, par exemple. L’idée pour le thème de la prochaine conférence était les aspects sonores et visuels de l’animation, car la partie auditive de l’animation est encore négligée tant dans la recherche que dans la pratique.

La question de la sélection est problématique : quel type de personnes procède à la sélection ? J’ai parfois fait partie d’un comité de sélection et je me suis demandé quelle était la conception que les gens avaient de l’animation ; ils pouvaient avoir des approches complètement différentes, ce qui peut être une bonne chose. Mais d’un autre côté, cela peut aussi être critique dans de nombreux cas. Aucun festival ne met vraiment l’accent sur les critères esthétiques et techniques.

Une autre question est celle de la censure : le programme européen Media, qui finance les festivals européens, exige qu’au moins 50 %, voire plus, des films présentés dans les festivals soient d’origine européenne. Et soudain, la question se pose de savoir si nous pouvons accepter ce film, car nous avons trop de films non européens.

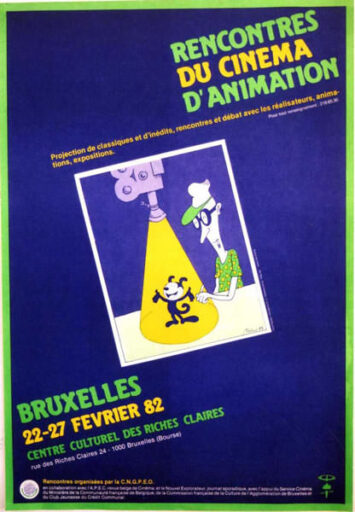

1ère édition du Festival du film d’animation de Bruxelles, connu à l’époque sous le nom de Rencontres du Cinéma d’Animation, puis rebaptisé Anima (affiche : Philippe Moins)

Z : Dans tous les festivals de fiction, de documentaires et d’animation, y compris au Portugal, la sélection du jury dépend souvent de certains critères. Les films doivent obtenir un certain nombre de points pour être retenus. Il ne s’agit pas de langue, d’expression ou de narration, mais plutôt de tendances ou d’événements récents. Par exemple, si vous réalisez un film sur Gaza, il sera presque certainement sélectionné.

Au Portugal, de nombreux cinéastes choisissent des sujets ou des textes historiques portugais, car cela améliore la distribution. Mais cela vide l’expression dans l’animation. Tout le monde s’en plaint, même les jurys.

Bill Plimpton (photo: Kate Walter)

OA : Certains artistes deviennent soudainement très populaires. Par exemple, Bill Plimpton était présent à tous les festivals à un moment donné, puis il a soudainement disparu. Ensuite, une nouvelle star est née. C’est un star-system, comme dans les films en prise de vues réelles, alors que l’animation n’a généralement pas de star-system.

Compte tenu du nombre de films, s’il faut en regarder 1 200, je ne sais pas comment les festivals parviennent à les visionner, à les intégrer ou à les sélectionner pour leurs programmes de compétition. De nos jours, il est également à la mode d’avoir des thèmes pour les programmes de compétition. Les films sont regroupés par le festival sous la même bannière, et les réalisateurs n’ont pas leur mot à dire s’ils estiment que leur film ne correspond pas.

La durée des films fait l’objet de discussions au sein du comité de sélection. Un film de 30 minutes remplace des films plus courts.

Z : Il y a une contamination entre les jurys, les producteurs, les médias et les enseignants. Les mêmes personnes occupent ces postes depuis des années, ce qui rend très difficile de rompre ces liens. Tout le monde le sait, mais personne n’en parle.

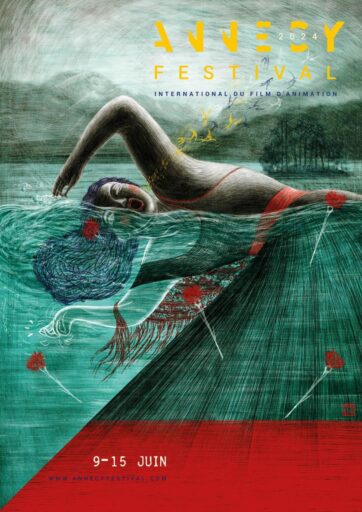

Festival International du film d’animation d’Annecy 2024 (poster: Regina Pessoa)

OA : Autre exemple : il y a quelques années, le festival d’Annecy a retiré les films les plus expérimentaux de la compétition internationale pour les placer dans une compétition spéciale au nom évocateur, « Off limits ». Mais il s’agit d’animation, et cela ne devrait pas être séparé, cela devrait être intégré à la grande compétition. Et si vous critiquez cela, le directeur ne vous adressera plus jamais la parole.

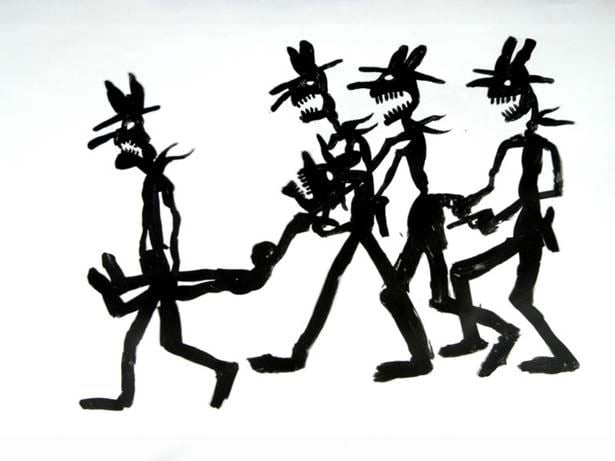

IAI : Les festivals prennent en compte la qualité de l’animation, du dessin et de la plasticité. Mais un auteur comme Phil Mulloy n’a pas de très bonnes compétences en dessin. Ils ne voient pas au-delà des aspects techniques de l’animation. Je préfère généralement que mes films participent à des compétitions de films en prises de vues réelles, car le public est plus réceptif à tous les types de cinéma. Dans les festivals d’animation, ils disent : « Ce n’est pas bien dessiné, ce n’est pas très bien animé, rendons à l’animation sa grandeur ! » Je porterai la casquette la prochaine fois !

Intolerance I part 1, Phil Mulloy, 2000